【目次】

- 世界が“ジブリ風”になる日:生成AIの進化がもたらす新しい創造環境

- ChatGPTがアップデートした当日のニュース

- 生成AIの力と限界:誰でも簡単に「ジブリ風」になれるが…

- 著作権に触れるということがどういうことなのか

- 創造性の終焉か、それとも進化か?想像する力と創造する力の分離

- 創作の未来:誰もが「ジブリになれる」社会の光と影

- DX時代に必要なのは「想像をマネジメントする力」

- 生成AIと向き合うマインドセット:自分の責任で遊ぶ時代へ

- まとめ:創造の民主化がもたらす静かな革命

【記事概要】

「世界がジブリになる日」、そんな未来が現実味を帯びてきた。

生成AI技術の急速な進化により、誰もがプロンプトひとつでジブリ風が完成する。あなたが愛してやまないジブリの世界観を、思い描いたビジュアルを瞬時に生み出せるようになった。

しかし、便利さの裏には、著作権や創造性の喪失といった重大な課題も潜んでいる。近森満が、自身の写真をジブリ風に変換する実験を通じて、AIが提供する驚異的な表現力に感嘆しつつも、創作の原点である「想像する力」の重要性を再認識する。AIが生み出すクリエイティブの中で、私たちはどのようにオリジナリティを保ち、自分らしさを表現するのか。

“創造の民主化”が進む一方で、“自分で作らない時代”の静かな終焉が近づいている

──そんな今こそ、自らの想像力と向き合う時。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスを提供する株式会社サートプロの近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では、DX推進人材教育プログラムとして初回無料のオンラインコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

世界が“ジブリ風”になる日:生成AIの進化がもたらす新しい創造環境

いま、誰もが「ジブリ風」の世界に入り込める時代が到来しています。生成AIの進化は、プロンプト一発で高精細な画像やアニメ調の表現を生み出す能力を手にしました。しかもその精度は、もはや「そっくりすぎて著作権的にどうなの?」とささやかれるレベルにまで到達しています。

たとえば「となりのトトロ風」や「天空の城ラピュタ風」など、具体的な作品名やイメージを含めたプロンプトを使えば、まるで本家のアニメスタジオが描いたかのようなキャラクターや背景が生成されます。しかし当然ながら、それらは著作物に触れる可能性があり、実際に生成の途中で「コンテンツポリシー違反」として止められるケースも少なくありません。

この「世界がジブリになる日」というタイトルは、単なる比喩ではなく、誰もが“あの感動”にアクセスできる民主化の象徴であり、同時に創造の終焉を意味する危機でもあるのです。

ChatGPTがアップデートした当日のニュース

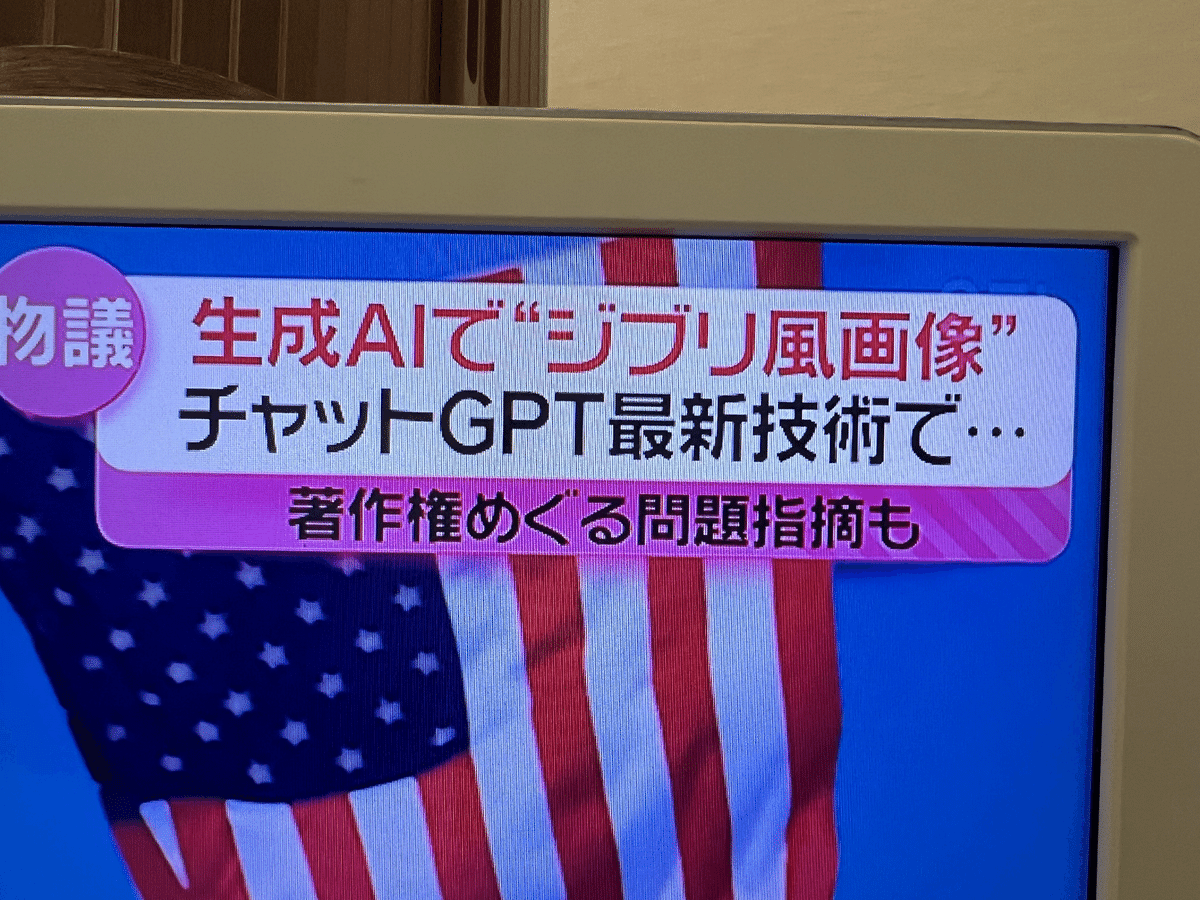

どんなに良い技術が登場し、ユーザが便利なサービスが出てきても、コンプライアンスに反したものは、当然ながら社会が懸念する材料となります。

ChatGPTが画像生成機能をアップデートし、世間の皆さんがアニメ風やジブリ風に自画像を変換して楽しんでいる頃、テレビのニュースでも著作権をめぐる問題を指摘されていました。

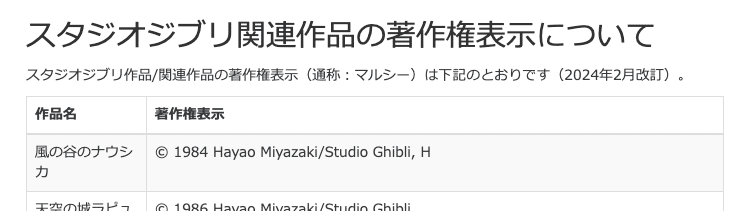

参考:スタジオジブリ

ちなみに

ジブリスタジオの著作権ページを張っておきます。

※ご利用には用法・容量を守ってお使いください。

参考:文化庁

生成AIの場合は「画風」も保護対象になると文化庁が見解を出しています。※ネットでの拾い情報ですので正確でないかもです。

> “当該創作的表現の全部又は一部を生成 AI によって出力させることを目的とした追加的な学習””当該作品群の創作的表現が直接感得できる場合、当該生成物の生成及び利用は著作権侵害に当たりえる。

ジブリ風にして特定のキャラクターと似ているようであれば使わない方が良いということです。

www.bunka.go.jp/…/bunkakai/69/pdf/94022801_01.pdf

似ている画像を探すAIもニーズあるかも?

生成AIの力と限界:誰でも簡単に「ジブリ風」になれるが…

今回、私は自分と妻の写真を使い、「ジブリ風にしてください」と生成AIに指示を出してみました。結果は驚くほどそれっぽく、感動的なものでした。「これは…すごい!」と素直に思いました。

ただし、ここで感じたのは“便利すぎることの違和感”です。まるで自分で描いたような気がしてしまうのですが、実際にはAIが過去の無数の学習素材から導き出したものであり、そこに私の創造性はほとんど介在していません。

確かに、「ジブリ風で」と言っただけで“それらしい”ものが出てくるというのは技術的な驚異ですが、**それは本当に自分の作品なのか?**という問いが残ります。

事例: 「ジブリ風卒業写真」を生成したときに起きたこと

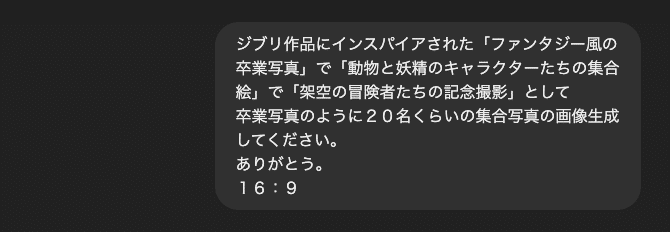

私はさらに実験を進め、20名ほどの人物を「ジブリ風キャラクターとして集合写真にしてください」と指示しました。すると、まるで『天空の城ラピュタ』や『千と千尋の神隠し』の世界から抜け出してきたかのようなキャラクターたちが次々と登場。

しかし、画像生成の途中でAIから“コンテンツポリシー違反です”と拒否され、最終的な生成はされないという結末に。

著作権や倫理観に配慮しつつ使うことの難しさを体感しましたが、それ以上に「自分は何を創ろうとしているのか」という根源的な問いが生まれたのです。

創作の未来:誰もが「ジブリになれる」社会の光と影

SNSには「ジブリ風の自分」「ファンタジー風の卒業写真」などが毎日のように投稿されています。海外の人も、日本人も、「自分がジブリキャラになれた!」という体験に興奮しており、その感動は計り知れません。

ChatGPT有償版$20に入っていて良かったとはじめて思った!

といった海外の方が居たようです。

このような体験の民主化は確かに素晴らしいですが、同時に一つの問いが浮かびます。

“誰でもできる”という状態は、果たして本当に創造的なのか?

かつて宮崎駿監督が時間をかけ、手描きで生み出した世界に、私たちはただ便乗しているだけではないか?

感動は借り物であり、魂のように見えるキャラクターにも自分の想像が反映されていないのであれば、それは自作とは言えません。

事例: 表現はできるが「魂」は宿らない──AI創作のジレンマ

生み出された画像は確かに高精細で、演出も優れています。しかし、その中に“魂”はありません。

あの感動は「ジブリが作ったからこそ」生まれたものです。背景にある数々のストーリーや葛藤、そして愛情が形になっているのです。プロンプト一発で出てきた画像に、その重みはあるでしょうか?

AIの表現力は確かに素晴らしい。しかし、それは「自分が創った」ではなく「AIに創らせた」に過ぎません。

DX時代に必要なのは「想像をマネジメントする力」

ここで重要になってくるのが、“想像力”をどうマネジメントするかです。

計算力の例えでよく言われるように、電卓の登場で「人は計算できなくなった」とは言いません。むしろ、それによって“思考する力”が拡張されたとも言えるでしょう。

同じく、生成AIが創作の作業を肩代わりするなら、私たちはより高い次元で“意味を設計する力”を磨く必要があります。

それが、DX推進におけるマインドチェンジであり、“想像力”という人的資源をどう活かすかの鍵でもあるのです。

生成AIと向き合うマインドセット:自分の責任で遊ぶ時代へ

結論として、生成AIは道具です。

それは使い方によって創造性を拡張もすれば、劣化もさせる。

重要なのは、「何のために、どう使うか」という視点を持つこと。

商用利用や著作権侵害にならないよう配慮しながらも、私たちは“自分の責任で遊ぶ自由”を大切にすべきです。

誰かの真似でも、模倣でもいい。最初はジブリ風でも構わない(かもしれない)

しかし最終的には、「あなた自身の世界観」を持つことが、生成AI時代における“本物のクリエイティブ”なのではないでしょうか。

まとめ:創造の民主化がもたらす静かな革命

本稿のキーワードでもある「世界がジブリになる日」は、生成AIがもたらす創造性の民主化を象徴しています。

しかしその裏で、創ることをやめてしまう危機も進行しています。

創造を他者やAIに任せるのではなく、“想像するマネジメント能力”を身につけ、自分だけの世界観を築くことこそ、DX時代に求められる創造的スキルです。

私たちは“想像する力”を育むべき時代に戻ってきたのかもしれません。

ジブリに憧れた私たちが、次に創るべきは“自分だけのジブリ”なのです。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳