皆さん、こんにちは。 株式会社サートプロ代表取締役CEOの近森満です。

変化の激しい現代において、個人のスキルや経験は、もはや単なる「できること」ではなく、体系化し、社会的な価値へと転換すべき「資産」となりつつあります。

この記事を読んでくださっているあなたも、きっとこう思ったことがあるのではないでしょうか?

- 「長年培ってきたこの特別な知識やスキル、もっと多くの人に役立てたい」

- 「同じ情熱を持つ仲間と繋がり、業界全体を盛り上げていきたい」

- 「自社の事業に新たな収益の柱を加え、次のステージへと飛躍したい」

もし一つでも当てはまるなら、ぜひこのまま読み進めてください。なぜなら、その思いを実現する極めて有効な手段が「民間資格の創設」と「協会の設立」だからです。

「資格や協会なんて、特別な人や大きな団体が作ものでは?」 そう思われるかもしれません。しかし、それはもはや過去の常識です。明確な目的と正しい手順さえ理解すれば、あなた自身の経験や知識を社会的な「資格」として形にし、それを核としたビジネスを展開することは、誰にでも可能なのです。

私自身、長年にわたりオンライン試験システムの提供を通じて、数多くの個人や企業が独自の資格を立ち上げ、ビジネスとして成功させていく姿を目の当たりにしてきました。その経験から断言できるのは、今こそが、あなただけの「価値」を社会に問い、新たなムーブメントを創造する絶好の機会だということです。

この記事では、私が現場で培ってきた知見を基に、民間資格の創設から協会の設立、そしてオンライン試験システムを活用した効率的な運営と収益化まで、その成功の秘訣を余すところなく、具体的なロードマップとして提示します。

あなたの情熱が、社会を動かす新たな「資格」となる。その第一歩を、ここから踏み出しましょう。

1. なぜ今、「自分だけの資格」や「協会」を作るべきなのか?

冒頭でも触れましたが、現代はあらゆる業界で変化のスピードが加速し、既存の価値観が通用しづらい時代です。このような時代背景こそが、「資格」や「協会」という仕組みに新たな価値が生まれているのです。

個人のスキルや知識の可視化

終身雇用が当たり前ではなくなり、個人が自らのキャリアを主体的に築いていく時代になりました。会社や組織の看板に頼るのではなく、「自分は何ができるのか」を客観的に証明する必要性が高まっています。あなた独自のノウハウやスキルを体系化し、「〇〇インストラクター」「△△アナリスト」といった資格にすることで、その価値は「見える化」され、社会的な信頼を得る強力な武器となります。経済産業省でもデジタルスキル標準といった新たなスキルマップを提示しているのもその1例です。

共通の目的を持つコミュニティの価値

情報が溢れる現代だからこそ、人々は信頼できる情報や、同じ志を持つ仲間との繋がりを求めています。協会は、そうした人々の受け皿となり、知見の共有、技術の向上、そして業界全体の発展を促す求心力となります。単なる個人の集まりではなく、「協会」という旗印の下に集うことで、より大きな社会的インパクトを生み出すことが可能になるのです。

この記事は、単なる夢物語ではありません。あなたの持つ情熱と知識を、確かなビジネスモデルへと昇華させるための、具体的で実践的なガイドブックです。

さあ、一緒にその扉を開けていきましょう。

2. 資格を作る、協会を立ち上げることで得られる驚くべきメリット

資格創設や協会設立は、決して単なる自己満足や社会貢献活動に留まりません。個人、企業、そして業界全体にとって、計り知れないほどの具体的なメリットをもたらします。

【個人・事業主が資格を作るメリット】

フリーランスや個人事業主、あるいは自身の事業を営む方にとって、独自の資格創設は事業を飛躍させる強力なエンジンとなります。

- 知的財産の確立:

あなたが長年かけて培ってきたノウハウや経験は、唯一無二の知的財産です。それを体系化し資格という形にすることで、単なる経験則から、客観的な価値を持つ「メソッド」へと昇華させることができます。 - 高付加価値・高単価の実現:

例えば、「コンサルティング」というサービスも、「〇〇診断士資格保有者による戦略コンサルティング」となれば、その専門性は格段に高まります。結果として、提供するサービスや商品の価値が向上し、自信を持って高い価格設定を行うことが可能になります。 - 新たな収益源の確立:

いわゆる「資格ビジネス」「検定ビジネス」の展開です。資格認定に伴う受験料や認定料はもちろん、対策講座の開催、公式テキストや教材の販売、資格更新に伴う年会費など、複数の収益ポイントを設計することで、安定したビジネスモデルを構築できます。 - 権威性とブランディング:

「〇〇資格の創設者」「△△協会の理事長」という肩書は、その分野における第一人者、専門家としての圧倒的な信頼性と権威性をあなたに与えます。これは、メディア出演や出版、講演依頼にも繋がり、結果として強力なパーソナルブランディング、あるいは企業ブランディングを実現します。

【企業が社内検定や独自の資格を作るメリット】

企業が自社独自の検定や資格制度を設ける動きも、近年非常に活発です。これは単なる福利厚生ではなく、極めて戦略的な経営判断と言えます。

- 人材育成とスキルレベルの可視化:

営業スキル、技術力、顧客対応レベルなど、これまで個人の経験や勘に頼りがちだった能力を「見える化」できます。これにより、全社的なスキルレベルの底上げを図れるだけでなく、個々の社員の強みや弱みを客観的に把握し、効果的な人事戦略や人材育成計画に活用できます。 - 従業員のモチベーション向上:

明確な評価基準と目標ができることで、社員は自らのキャリアパスを描きやすくなります。「この検定に合格すれば、チームリーダーへの道が開ける」といった具体的なインセンティブは、学習意欲を高め、組織全体の活性化に繋がります。 - 企業ブランドの向上と人材確保:

「当社には、〇〇という独自の厳格な技能検定に合格したプロフェッショナルが多数在籍しています」という事実は、顧客に対する信頼の証となります。また、「社員のスキルアップに投資する会社」というイメージは、優秀な人材を惹きつけ、採用競争において大きなアドバンテージとなり得ます。 - 新たな事業展開の可能性:

社内向けに開発した検定プログラムを、やがては業界全体、あるいは一般コンシューマー向けの公開検定へと発展させることも可能です。これにより、自社のノウハウを新たな収益事業へと転換できる可能性があります。

【協会を立ち上げるメリット】

個人の活動をさらに広げ、業界全体にインパクトを与えたいと考えるなら、協会の設立が視野に入ってきます。

- 業界の発展と標準化への貢献:

共通の目的を持つ会員が集まることで、技術の共有、最新情報の交換が活発になります。研修会の実施や業界標準の策定、広報活動などを通じて、業界全体のレベルアップと発展に貢献できます。 - 社会的信用の獲得:

「任意団体」と「法人格を持つ協会」とでは、社会的な信用度が大きく異なります。特に「一般社団法人」として法人化することで、団体名義での契約、銀行口座の開設、資産の所有などが可能になり、行政や他企業との連携もスムーズになります。 - 資金調達の多様化:

法人化することで、国や地方自治体が公募する助成金や補助金の対象となる可能性が広がります。会費や事業収益に加え、こうした公的資金を活用することで、活動の幅を大きく広げることができます。

【知っておきたい「資格」の基本】

ここで、資格そのものに関する基本的な知識を整理しておきましょう。

- 民間資格と国家資格の違い:

国家資格は、法律に基づいて国が認定する資格で、「弁護士」や「医師」のようにその資格がなければ業務を行えない「業務独占資格」などがあります。一方、民間資格は、私たちのような民間団体や企業が自由に設定・認定できる資格です。つまり、この記事を読んでいるあなたも、今日から資格創設者になることができるのです。 - 民間資格から国家資格へ:

実は、トリマーや消費生活アドバイザーのように、元々は民間資格だったものが、その専門性や社会的な必要性が認められ、国家資格へと昇格した例も存在します。これは、あなたの作る資格が、やがて社会インフラの一部となる可能性を秘めていることを示唆しています。

「資格、検定、認定、試験、認証、ってなに?」

ここで、多くの方が混同しがちな言葉の整理をさせてください。これらの言葉は似ていますが、それぞれに明確なニュアンスの違いがあります。正しく理解することで、あなたが創設する資格のコンセプトをよりシャープにできます。

① 試験 (Shiken)

最も広義で、「能力や知識を測る行為そのもの」を指します。ペーパーテスト、実技テスト、面接など、方法を問いません。資格を得るための「手段」と考えると分かりやすいでしょう。

② 検定 (Kentei):

「ある基準に照らして、能力の程度を検査し、判定すること」を指します。「英語検定」や「漢字検定」のように、「〇級合格」「スコア〇〇点」といった形で、スキルレベルを段階的に評価するニュアンスが強いのが特徴です。

③ 認定 (Nintei):

「一定の基準を満たしていると認め、その資格を与えること」を指します。これは「行為」に焦点が当たっています。協会などの団体が、「あなたは当協会のインストラクターとしてふさわしい」と認める行為が「認定」です。つまり、皆さんがこれから行うのは、まさにこの「認定」事業です。

④ 資格 (Shikaku)

「ある事を行うために必要、あるいはふさわしいとされる地位や能力」そのものを指します。認定された結果として得られるものが「資格」です。運転免許証は、運転する能力があることを国が認めた「資格」の証明です。

⑤ 認証 (Ninsho):

「その人や物が、間違いなく本物であると証明すること」を指します。特に、第三者機関が客観的な基準に基づいて評価する、というニュアンスで使われることが多い言葉です。WebサイトのSSL証明書(通信が本物で安全であることの証明)や、製品のISO規格などがこれにあたります。資格で言えば、「その認定団体が発行したデジタル認定証は、間違いなく本物である」と証明する技術などが「認証」にあたります。

まとめると、このような関係性になります。

「ある団体が定めた試験(①)を受け、検定(②)に合格した者を、その団体が認定(③)することで、その者は社会的な資格(④)を得る。そして、その資格証明が本物であると技術的に認証(⑤)される。」

この違い、ご理解いただけましたでしょうか。言葉を正しく使い分けることは、専門家としての信頼にも繋がります。

- 注意すべき「資格商法」:

残念ながら、中身の伴わない高額な認定料を請求するような、いわゆる「資格商法」が存在するのも事実です。だからこそ、これから資格を創設する私たちは、受講者・受験者に対して真に価値のある内容と、取得後の明確なメリットを提供し、健全な資格ビジネスを育成していく責務があります。

3. 民間資格作成の具体的な5ステップ

「自分にもできそうだ」と感じていただけたでしょうか。では、いよいよ具体的な資格作成のプロセスに入ります。闇雲に始めるのではなく、以下の5つのステップを着実に踏むことが成功への鍵です。

ステップ1:目的の明確化 ― すべては「なぜ?」から始まる

何よりもまず、自問してください。「何のために、この資格を作るのか?」 この「なぜ」が、資格の設計思想、ひいてはビジネス全体の根幹を決定します。ここが曖昧なまま進むと、必ず途中で軸がぶれてしまいます。

考えられる目的には、以下のようなものがあります。

- 広告宣伝・ブランディング:

自社の商品やサービスの認知度を高め、専門性をアピールしたい。 - ファン獲得・コミュニティ形成:

共通の価値観を持つ人々を集め、熱量の高いコミュニティを育てたい。 - 収益化:

資格事業そのものを新たな収益の柱として確立したい。 - スキル証明・人材育成:

業界や社内で必要とされるスキルレベルを定義し、担い手を育成したい。 - 社会貢献:

特定分野の知識や技術を普及させ、社会的な課題解決に貢献したい。

これらの目的は、一つである必要はありません。しかし、最も優先すべき核となる目的は何かを明確に定義してください。それが、今後のあらゆる意思決定の羅針盤となります。

ステップ2:ペルソナの解像度を極限まで高める ― 本当に届いてますか?

ステップ1で目的が定まったら、次が成功を左右する最重要ポイントです。 「誰に取得してほしいか?」という問い、あなたはどれだけ深く掘り下げていますか?

実は、資格や協会を立ち上げるという行為は、製品やサービスを世に送り出すマーケティング活動そのものです。そして、マーケティングの要はただ一つ。「たった一人の、理想の顧客(=ペルソナ)を、ありありと想像できているか?」に尽きます。

「30代の女性」「キャリアアップを目指すビジネスマン」といった漠然としたターゲット設定では、誰の心にも響くメッセージは作れません。それは、通行人全員に向かって「誰か!」と叫んでいるのと同じです。

ペルソナを意識するとは、こういうことです。

【悪い例:ぼやけたターゲット】

- 「子育て中の30代主婦で、整理収納に興味がある人」

【良い例:解像度の高いペルソナ】

- 名前: 佐藤みきさん(34歳)

- 家族構成: 夫(36歳)、長女(5歳)、長男(2歳)と4人暮らし

- 居住地: 郊外の3LDKマンション

- 悩み・課題:

- 仕事と育児の両立で常に時間に追われ、家が片付かないことに罪悪感とストレスを感じている。

- 単に「片付ける」だけでなく、おしゃれなインテリア雑誌やInstagramのような「センスの良い暮らし」に憧れている。

- 自己肯定感が下がり気味で、「何か夢中になれること」「自分自身のスキル」が欲しいと思っている。

- 情報収集: Instagram、暮らし系のブログ、ママ友とのLINEグループ

いかがでしょうか。 「みきさん」の顔が思い浮かぶと、彼女の心に刺さる言葉が自然と見えてきませんか?

- 資格の名前は「時短整理アドバイザー」や「家族が笑顔になる暮らしクリエイター」の方が響くかもしれない。

- 講座は、子供が寝た後の21時からオンラインで受けられる形式が良いだろう。

- Webサイトのデザインは、無機質なものではなく、温かみのある北欧デザインが好まれるはずだ。

- 「この資格を取れば、あなたも憧れの暮らしを発信できるように!」というメッセージが、彼女の自己実現欲求を刺激するだろう。

「しっかりとペルソナを意識してますか?」

この問いを、常に自問自答してください。ペルソナの解像度こそが、あなたの作る資格の輪郭をシャープにし、コンセプト、ネーミング、カリキュラム、広報戦略、そのすべてに一貫した「魂」を吹き込むのです。

【ケーススタディ】「DX」のようにターゲットが“全員”に見えるテーマの場合

ここで、皆さんが陥りがちな思考の罠について、具体例を挙げて解説しましょう。 「私のテーマはDX(デジタルトランスフォーメーション)です。これは働く人全員が対象だから、ペルソナを絞らず広く広報するべきですよね?」

一見すると、合理的に聞こえます。しかし、それこそが失敗への最短ルートです。なぜなら、「働く人全員」というターゲットは、実在しないからです。

同じ「DX」というテーマでも、その人の立場や所属企業、課題によって、言葉の意味は全く異なります。成功するビジネスは、「働く人全員」を、具体的なペルソナに分解して考えます。私自身コンサルティングで企業の社長に問います「あなたの会社のDXはなんですか?」

- ペルソナA:人手不足に悩む、中小企業の田中社長(55歳)

- 彼にとってのDX: 「コストをかけずに、今の面倒な手作業を楽にする魔法」

- 響く資格名: 「従業員5名以下のための『ひとりDX』導入士」

- 響くメッセージ: 「社長!もう請求書の手書きはやめませんか?ITが苦手でも3日でできる、コストゼロからの会社改革。」

- ペルソナB:大企業で板挟みの中間管理職、鈴木課長(42歳)

- 彼にとってのDX: 「社内政治を乗りこなし、チームを動かして評価されるための武器」

- 響く資格名: 「DXプロジェクト・ファシリテーター認定資格」

- 響くメッセージ: 「あなたのDXプロジェクトが“かけ声倒れ”で終わる前に。現場も経営も納得させる『巻き込み力』を証明する唯一の資格。」

- ペルソナC:キャリアに不安を感じる、若手営業職の佐藤さん(26歳)

- 彼女にとってのDX: 「自分の市場価値を高め、未来のキャリアを切り拓くためのパスポート」

- 響く資格名: 「セールス・オートメーション・スペシャリスト」

- 響くメッセージ: 「まだ名刺の束を手で入力してる?デジタルの力で、あなたの営業成績とキャリアをアップデートしよう。」

このように、「全員」を狙う矢は、結局誰にも刺さりません。たった一人の心を射抜く「必中の矢」を放つこと。それこそが、結果として最も多くの共感者を集めるマーケティングの本質なのです。

ステップ3:差別化戦略 ― なぜ「この資格」でなければならないのか

ペルソナの姿が明確に見えてきたら、次はその“たった一人”に向けて、「なぜ、他の誰でもなく、あなたの資格でなければならないのか?」という問いに答える番です。

- 既存資格との違いは何か?

既存の資格が理論中心なら、あなたの資格は徹底的に実践にこだわる。カバーする領域が広い資格があるなら、あえてニッチな特定分野に特化する。 - 独自の強みは何か?

あなた自身の持つユニークな経験や、最新のテクノロジー動向、あるいは特定のメソッドなどを組み込むことで、他にはない価値を提供します。 - 取得メリットの明確化

「この資格を取れば、〇〇ができるようになる」「△△という具体的なメリットがある」という点を、誰にでも分かる言葉で明確に打ち出しましょう。

競合を分析し、自らの立ち位置を定める。これは、資格ビジネスにおけるマーケティング戦略の核心です。

ステップ4:魅力的な名前の決定 ― 資格の「顔」を創る

資格の名称は、その価値や世界観を伝える「顔」であり、非常に重要な要素です。ネーミングにおいては、以下の点を考慮する必要があります。

- 国家資格や既存資格との混同を避ける:

「〇〇士」のような国家資格と紛らわしい名称や、すでに有名な民間資格と酷似した名前は、トラブルの原因となるため絶対に避けるべきです。 - 独自性と分かりやすさのバランス:

内容を的確に表しつつも、他にはない独自性のある名前が理想です。「〇〇活用術」よりも「〇〇ストラテジスト」、「△△知識検定」よりも「△△アナリスト」のように、少し捻ることで専門性が高まります。 - ターゲットへの訴求力:

設定した対象者に受け入れられやすい、響きの良い名前を考えましょう。 - 事前調査の徹底:

名前を決める前に、必ずインターネットで検索し、同じ名前や類似の資格が存在しないかを確認します。さらに、後述する商標登録の可能性も視野に入れ、特許庁のデータベース「J-PlatPat」で同様の商標が登録されていないかを調査することが、将来のリスクを回避するために極めて重要です。

実はここでもネーミングの要素がありますが別の機会にお話します。

ステップ5:商標登録の検討と手続き ― あなたの「資産」を守るために

資格を本格的にビジネスとして展開するならば、資格名称の商標登録は必須と考えるべきです。

- なぜ商標登録が必要か?

もしあなたが商標登録をせず、後から他者に同じ名前や類似の名称を商標登録されてしまうと、最悪の場合、あなた自身がその名称を使えなくなるリスクがあります。商標登録は、あなたの資格という知的財産を守り、独占的に使用する権利を法的に確保するための、いわば「保険」です。 - 商標登録のメリット

- 名称を法的に保護し、他者による模倣を防ぐ。

- 資格の信頼性、ブランド価値を高める。

- フランチャイズ展開など、ビジネスを拡大する際の基盤となる。

- 手続きのおおまかな流れと費用

- 先行商標調査:

類似の商標がないか調査します。 - 出願:

特許庁に商標登録願を提出します。 - 審査:

特許庁による審査が行われます(数ヶ月〜1年以上かかることも)。 - 登録査定・登録料納付:

審査に通れば登録査定が届き、登録料を納付することで正式に商標権が発生します。

- 先行商標調査:

費用は、出願料と登録料で最低でも数万円かかり、手続きを弁理士などの専門家に依頼する場合は、その手数料が別途必要になります。しかし、これはビジネスを守るための必要不可欠な投資です。専門家の力を借りることで、複雑な手続きをスムーズに進め、登録の可能性を高めることができます。

4. 協会の立ち上げ方:最適な「器」を選ぶ戦略的思考

資格を創設し、その普及や有資格者の活動をサポートしていく上で、受け皿となる「組織」の形態をどうするかは、極めて重要な戦略的判断です。

これまでの日本では「協会=一般社団法人」というイメージが強いですが、それはあくまで選択肢の一つです。必ずしも法人格、それも非営利法人の形を取る必要はありません。大切なのは、あなたの事業の「目的」と「期間」に最も適した「器」を選ぶことです。

選択肢は、大きく分けて3つあります。

| 組織形態 | 主な特徴 | 最適なケース |

| 1. 任意団体 | 設立・解散が自由で、運営の自由度が高い。法人格はないため、契約や資産所有は代表者個人名義となる。 | 技術の進化が速い分野、機動性が最優先される事業、資格の維持・管理フェーズ、小規模なコミュニティ運営。 |

| 2. 法人(一般社団法人など) | 社会的信用が高く、法人名義での契約や資産所有が可能。助成金なども受けやすい。設立・解散に法的手続きが必要。 | 業界標準の策定、公的な認知度の獲得、長期的な安定運営、複数企業・団体による共同事業。 |

| 3. 営利法人(株式会社・合同会社) | 資格事業を自社の収益事業として明確に位置づける形態。意思決定が迅速で、利益追求と事業拡大に集中できる。 | 自社サービスと密接に連携した資格、フランチャイズ展開など、ビジネス性を前面に出す場合。 |

「目的で組織形態を使い分けるという発想」

私自身が行っているいくつかの団体は、任意団体として運営しています。 なぜなら、特に近年のIT業界のように、技術の進化がドッグイヤーで進む分野では、設立や解散に時間のかかる法人格が、必ずしも最適とは限らないからです。

ここで、私の会社が関わった具体的な事例をお話ししましょう。

かつて、一般社団法人オープンエンベデッドソフトウェアファウンデーション(OESF)という団体がありました。この団体は、世界に向けて、当時急成長していたスマートフォンのOSであるAndroidの技術者認定試験を立ち上げ、大きな役割を果たしました。

そして、設立から5年後。OESFは「技術の普及と教育において、一定の社会的役割を果たした」として、その目的を達成し、発展的に団体を解散しました。

その後、私のサートプロがその権利を引き取り、現在は「Android技術者認定試験制度(ACE)」という任意団体の形で運営を継続しています。

なぜ、法人格から任意団体へ移行したのか。それは、事業のフェーズが変わったからです。

- OESF(一般社団法人):

業界全体を巻き込み、技術を「普及」させるという、公的なミッションを遂行するフェーズ。 - ACE(任意団体):

普及した技術の認定制度を、時代の変化に対応しながら機動的に「維持・継続」させていくフェーズ。

このように、団体の目的や事業フェーズに応じて、最適な「器」は変化します。あなたの資格ビジネスは、5年後、10年後、どのような姿をしていますか? その時間軸から逆算して、組織形態を考えることが、極めて重要なのです。

一般社団法人という選択肢と、その設立手順

上記の点を踏まえた上で、あなたの事業目的が「業界の標準化」や「長期的な信頼性の構築」にあり、「一般社団法人」という形態を選択する場合、その具体的な設立手順は以下の通りです。

ステップ1:設立目的・活動内容の明確化

まず、「この協会は何を目的とし、どのような活動を行うのか」という基本理念(ビジョン・ミッション)を明確に言語化します。これが後述する「定款」の根幹となり、協会の進むべき方向性を決定づけます。

ステップ2:役員やメンバーの選定

一般社団法人の設立には、法律で定められた機関設計が必要です。

- 社員(社員総会で議決権を持つ正会員): 2名以上必要です。

- 理事: 1名以上必要です。理事は社員が兼任することも可能です。 設立者(発起人)が2人いれば、その2人が社員となり、うち1人が理事を兼ねることで、最低2名から設立が可能です。

ステップ3:定款の作成と公証人の認証

定款(ていかん)とは、その法人の組織や運営に関する根本規則を定めた「法人の憲法」とも言える最重要書類です。以下の事項などを記載します。

- 目的

- 名称

- 主たる事務所の所在地

- 社員の資格の得喪に関する規定

- 事業年度 など

作成した定款は、公証役場に持ち込み、公証人の認証を受ける必要があります。これにより、定款が正当な手続きによって作成されたことが証明されます。

ステップ4:法人設立登記

公証人の認証を受けた定款と、その他の必要書類(設立時理事の就任承諾書、印鑑証明書など)を揃え、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。この登記申請日が、協会の設立日となります。

ステップ5:銀行口座・印鑑の作成

登記が完了したら、登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになります。それを持って、金融機関で法人名義の銀行口座を開設します。また、契約などで使用する法人の実印(代表者印)も事前に作成しておきましょう。

ステップ6:必要に応じた税務署・都道府県への届け出

法人を設立した旨を、税務署や都道府県税事務所、市町村役場などに届け出る必要があります。特に税務に関する届け出は重要ですので、忘れずに行いましょう。

ステップ7:Webサイト、名刺などの準備

法的な手続きが完了したら、いよいよ対外的な活動の準備です。協会の理念や活動内容、入会案内などを掲載したWebサイトや、役員の名刺などを作成し、広報活動を開始します。

立ち上げにかかる期間と費用の目安

- 期間:すべての準備がスムーズに進めば、2週間〜1ヶ月程度で設立登記まで完了することが可能です。

- 費用(法定費用)

- 定款認証手数料:約5万円

- 登録免許税(登記費用):6万円

- 合計:約11万円が最低限必要な実費となります。 この他に、法人印の作成費用や、手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合はその報酬が別途かかります。

よくある失敗とその回避策

協会運営は、設立がゴールではありません。継続的な活動こそが重要です。陥りがちな失敗と、その対策を頭に入れておきましょう。

- 失敗1:

継続的な活動資金の不足- 原因: 会費収入や単発の助成金だけに頼ってしまう。

- 回避策: 資格講座、教材販売、企業からのスポンサー、イベント開催など、複数の収益源を確保するビジネスモデルを設立当初から設計しておく。

- 失敗2:

人が集まらない(会員・運営メンバー不足)- 原因: 協会の魅力やメリットが外部に伝わっていない。

- 回避策: 定期的なセミナーや体験会を開催し、SNSやWebサイトで積極的に情報発信する。「この協会に入ると、こんな未来が待っている」という具体的なビジョンを力強く語り、共感を呼ぶことが重要。

- 失敗3:

運営の属人化- 原因: 特定のカリスマ的な代表者や、一部のメンバーに業務やノウハウが集中してしまう。その人が抜けると運営が立ち行かなくなる。

- 回避策: 議事録を必ず作成・共有する。業務の手順をマニュアル化する。積極的に権限を委譲し、次世代のリーダーを育成する意識を持つ。

- 失敗4:

ビジョン不明確による空中分解- 原因: 設立時に「何のために集まったのか」という目的の共有が不十分で、活動方針を巡って内部対立が起きる。

- 回避策: ステップ1で明確にしたビジョンやミッションを、常に会員全員で共有し、立ち返る場所とする。定期的に活動目的を再確認する場を設ける。

5. 「資格ビジネス」として成功させる収益化のポイント

資格や協会は、理念だけでは存続できません。活動を継続・発展させていくためには、しっかりとした収益基盤を構築する「ビジネス」としての視点が不可欠です。ここでは、単なる受験料徴収に留まらない、持続可能な収益化モデルの要点をお伝えします。

ビジネスモデルの構築 ― インストラクターが新たなインストラクターを生む仕組み

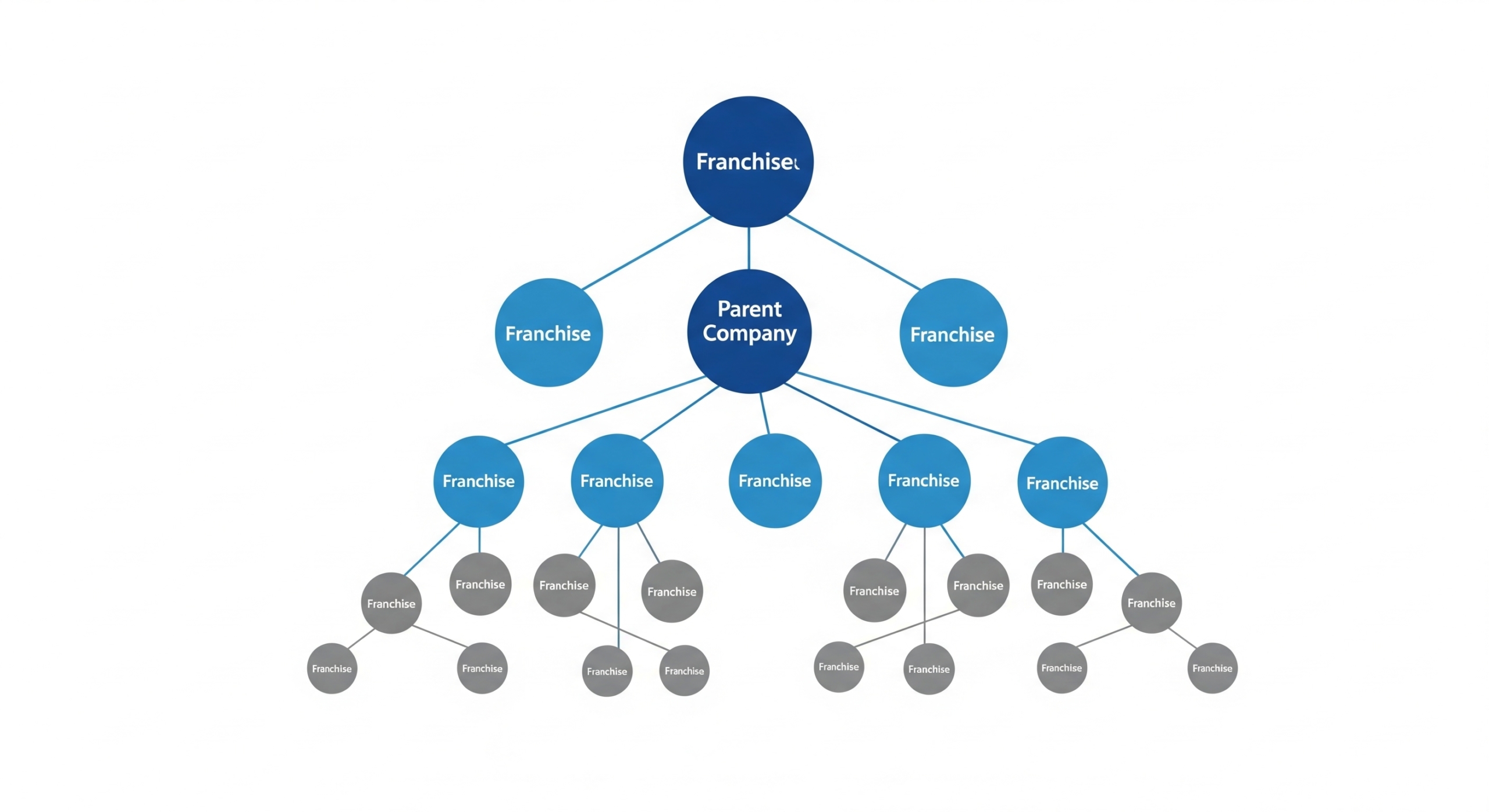

成功している資格ビジネスの多くは、単に「協会本部 ⇄ 受験者」という一方向のモデルに留まりません。真にスケールし、持続可能なビジネスを築くためには、有資格者が次の担い手を育成する「フランチャイズ型」の仕組みを取り入れることが極めて有効です。

これは、協会が認定した「認定講師」や「インストラクター」が、自らの地域やコミュニティで新たな受講生を募集し、講座を開講できる制度です。

- 協会(本部)の収益:

認定講師からのライセンス料、年会費、公式教材の卸販売、受講生が受験する際の認定料の一部など。 - 認定講師の収益:

自ら開催する講座の受講料。

このモデルは、本部が直接すべての受講生を抱えることなく、ビジネスを全国、あるいは世界へと自動的に拡大させていく強力な仕組みです。あなたの理念に共感した認定講師たちが、情熱を持って資格を広めてくれる、まさに「理念の代理店」となってくれるのです。

継続的なサービス・商品開発による収益確保

一度資格を作って終わり、ではありません。有資格者と長期的な関係を築き、安定した収益を確保するためには、継続的な価値提供が不可欠です。

- 対策講座の開設:

試験の提供だけでなく、合格するための公式「対策講座」をパッケージで提供します。オンライン動画講座、eラーニング、書籍テキスト、対面での集中講座など、多様な学習スタイルに対応することで、収益機会を最大化します。これは、受験料と並ぶ収益の太い柱となります。 - 上位級・上位資格の提供:

「〇〇プランナー3級」を取得した人が、次に「2級」「1級」を目指したくなるような、明確なステップアップの道筋を用意します。さらに、「〇〇マスター」「〇〇コンサルタント」といった、より専門性の高い上位資格を設けることで、優秀な有資格者の学習意欲を刺激し続け、LTV(顧客生涯価値)を高めます。

【最新トレンド】マイクロクレデンシャルの導入で、学習を「継続的な旅」に変える

ここで、従来の「重たい」資格制度の発想を転換させる、最新のトレンドをご紹介します。それが「マイクロクレデンシャル」です。

マイクロクレデンシャルとは、大学の学位や従来の資格のように、広範な知識を証明するものではなく、特定のスキルセット(例:「特定のソフトウェアを使える」「特定の分析手法を実践できる」)を、短期集中的な学習で習得したことを証明する、小さな単位の認証のことです。

なぜ今、この考え方が重要なのでしょうか。それは、現代のビジネスパーソンが、数年がかりで一つの大きな資格を目指すよりも、今すぐ仕事に役立つスキルを、俊敏に、かつ継続的に学び続けたいと考えているからです。

このマイクロクレデンシャルを導入することは、あなたの資格ビジネスに革命をもたらします。

- 学習のハードルを下げる:

いきなり高額で難易度の高い資格を目指すのではなく、「まずはこの小さなスキルから」と、学習への第一歩を促しやすくなります。 - 継続的なエンゲージメント:

小さな成功体験(バッジの獲得)を積み重ねる「ゲーミフィケーション」の要素が、学習者のモチベーションを維持し、次の学習へと繋げます。 - 「スタッカブル(積み上げ式)」なキャリアパスの提示:

複数のマイクロクレデンシャル(デジタルバッジなど)を積み上げていくことで、最終的により上位の包括的な資格を取得できる、というステップアップの道筋を設計できます。

【マイクロクレデンシャル導入の具体例:IoT検定制度委員会の場合】

-

従来の資格: 「デジタルスキル検定(仮称)」(学習範囲が広く、取得までの道のりが長い)

-

マイクロクレデンシャル・モデル:

- バッジ①:IoT検定パワーユーザー(IoT初級)

- バッジ②:IoT検定プロフェッショナルコーディネータ(仲介者)

- バッジ③:超知性&超人工知能ASI検定(未来AIの考え方)

- バッジ④:生成AI時代のサイバーセキュリティ診断(セキュリティ初心者)

- バッジ⑤:+DX認定(トランスフォーメーション領域)

⇒ 将来これら5つのバッジをすべて取得した者に、最終的な「DX推進者認定資格」を授与することを考えています。

このように、学習の旅を細分化し、一つ一つの達成を可視化することで、学習者の満足度と継続率を劇的に高めることができます。そして、発行したデジタルバッジがLinkedInなどのSNSで共有されれば、それは何よりの宣伝・広報となるのです。

- 資格維持・更新要件としての講座設定:

資格の価値と信頼性を担保するために、1〜3年ごとの更新制度を設けることを推奨します。そして、更新の条件として、最新の知識を学ぶためのフォローアップ講座やセミナーへの参加を義務付けるのです。これは、有資格者のスキルを常に最新の状態に保つと同時に、継続的な収益源となります。

有資格者の満足度向上 ― 最高のマーケティングは「有資格者の成功」

忘れてはならないのは、資格ビジネスの根幹は、有資格者の満足度と成功にあるということです。彼らが「この資格を取って本当に良かった!」と感じてくれることが、何よりの宣伝・広報活動になります。

- 具体的なインセンティブの提供:

単なる認定証だけでなく、資格保有者だけが使えるロゴマークの提供、公式サイトでのプロフィール紹介、協会からの仕事の斡旋など、実利に繋がるメリットを用意します。 - 資格・団体の認知度向上:

協会が主体となってメディアへのプレスリリース配信や、業界イベントへの出展などを積極的に行い、資格そのものの社会的価値を高める努力を続けます。有資格者の名刺に書かれた資格名が、どこへ行っても通用する「ブランド」になるよう育てます。 - 有資格者ネットワーク・コミュニティの形成:

資格保有者限定のオンラインフォーラムや、定期的な交流会を開催し、有資格者同士が情報交換したり、協業したりできる場を創出します。この「繋がり」こそが、協会に所属し続ける大きな動機となります。 - スキルアップとビジネス運営のサポート:

資格取得後のキャリアを支援するための、より専門的なスキルアップ講座や、独立開業を目指す人向けのマーケティング・集客セミナーなどを提供します。有資格者の成功を、協会が全力でバックアップする姿勢が信頼を生みます。 - 【企業の場合】キャリアパスへの明確な紐付け:

社内検定の場合は、資格の取得を昇進・昇格の要件としたり、資格手当を支給したりと、人事評価制度と明確に連携させることが極めて重要です。これにより、社員の取得モチベーションは飛躍的に高まります。

「評価基準と合格ラインの考え方」

実は、試験の測定や分析、そして合格不合格の基準づくりは、団体それぞれのポリシーが色濃く反映される部分であり、ある意味で「企業秘密」です。

なぜなら、この「評価の物差し」そのものが、あなたの資格が社会に提供する価値の源泉だからです。安易に「正答率70%で合格」と決めるだけでは、資格の信頼性は決して高まりません。

プロフェッショナルな資格運営団体は、以下のような視点を持って、評価基準を総合的に設計・運用しています。

- ポリシーの策定:

- そもそも、この資格で証明したい能力とは何か?(知識の多さか、実践的な応用力か、特定の倫理観か?)

- 合格者に、社会でどのような役割を担ってほしいのか?

- このポリシーに基づき、「最低限このレベルはクリアしていてほしい」という合格者の人物像(ミニマム・コンピテンシー)を明確に定義します。

- 統計的分析(テスト理論)の活用:

- 項目応答理論(IRT)などの統計モデルを用いて、問題一問一問の「価値」(難易度や、できる人とできない人を見分ける能力)を分析します。

- これにより、試験のバージョンが変わっても(問題が入れ替わっても)、資格の価値が常に一定に保たれる「得点等化」という処理が可能になります。いつ受験しても、合格の難易度が公平に保たれるのです。

- 合格ライン(カットスコア)の妥当性:

- 「合格ラインを何点にするか」は、専門家たちが集まり、先ほどのポリシーに基づいて「このレベルの合格者なら、この問題は解けるべきだ」といった議論を重ねて設定する、非常に専門的なプロセスを経ることもあります。

- この厳格なプロセスこそが、資格の信頼性と権威性を担保します。

これらの評価基準の設計思想や具体的な運用ノウハウは、まさに団体の競争力の源泉です。だからこそ、多くは「企業秘密」として扱われるのです。

そして、こうした高度な分析を行うためには、後述するオンライン試験システム(セクション6参照)が収集する、正確で膨大な受験データが不可欠となります。テクノロジーを活用してデータを蓄積し、それを専門的な知見で分析・運用する。この両輪が、あなたの資格を「お遊び」ではない、「本物の資格」へと昇華させるのです。

ここで質問です、

「試験システムがないと検定ができないの?」

そんなことはありません。コストの関係から最初は「紙と鉛筆」で始めるのも良いでしょう。これはトレードオフの考え方です。DX推進&生成AI時代、いろいろな可能性があるなかで、あなたの大切な時間を面倒な集計作業や煩雑な手続きで疲弊してもらいたくないです。

あまり細かいことはお伝えできませんが、ここが企業でも個人でも悩まれるポイントです。私の会社では、CBT、IBT、紙テスト、でやっています。団体によって違うのです。答えはありますのでいつでも相談ください。

6. 効率的な運営に不可欠!オンライン試験システム活用術

資格ビジネスを立ち上げ、運営していく上で、避けては通れないのが「試験の実施」という実務です。申込受付、決済、試験会場の手配、問題用紙の印刷、採点、結果通知、認定証の発行…これらを全て手作業で行うのは、膨大な手間とコスト、そして人的ミスを誘発するリスクを伴います。

ここで、私たちの専門領域である「オンライン試験システム」が、あなたのビジネスを劇的に効率化し、次のステージへと引き上げます。

なぜオンラインシステムが必要か、紙媒体からの解放

資格ビジネスが軌道に乗り始めると、運営者は必ず「試験実施の壁」に突き当たります。

- 膨大な手間:

申込用紙の集計、入金確認、受験票の送付、試験会場の確保、監督官の手配、問題用紙・解答用紙の印刷と輸送、厳重な保管…。 - 莫大なコスト:

上記すべてに人件費、印刷費、会場費、輸送費がかかります。 - 人的ミスのリスク:

手作業での採点ミス、結果通知の間違い、個人情報の紛失など、一つでも起これば協会の信頼は失墜します。

これらの課題を根本から解決し、運営を劇的に効率化・高度化するのが、オンライン試験システム(CBT/IBT)です。これは単なるコスト削減ツールではありません。あなたの資格ビジネスの価値を高め、成長を加速させるための戦略的投資なのです。

オンライン試験システム(CBT/IBT)でできること

では具体的に、最新のオンライン試験システムで何が実現できるのかをご紹介します。

- いつでも、どこでも試験が実施できる(CBT/IBT)

- IBT (Internet-Based Testing):

受験者が自宅や職場のPCから、インターネット経由で受験する方式です。地理的な制約がなくなり、全国・海外の潜在的な受験者にアプローチできます。 - CBT (Computer-Based Testing):

全国の提携テストセンターに設置されたPCで受験する方式です。厳格な本人確認と監督の下で実施したい、公平な受験環境を担保したい場合に最適です。

- IBT (Internet-Based Testing):

- 多様な問題形式で、真のスキルを測れる

テキストベースの選択式問題や記述式問題はもちろん、動画を再生して状況判断を問う問題、音声を聴き取る問題など、紙では不可能だったリッチな出題が可能です。これにより、知識の暗記度だけでなく、より実践的なスキルや思考力を測定できます。 - 採点・結果通知の完全自動化

選択問題であれば、試験終了と同時にシステムが自動で採点し、即座に合否を判定します。手作業の採点にかかっていた膨大な時間と労力から解放され、運営者はより創造的な業務に集中できます。 - 申込から決済、認定証発行まで一元管理

受験者の申込受付、クレジットカードや銀行振込など多様な方法に対応した受験料の決済、合否結果の通知、そして偽造防止機能付きのデジタル認定証の発行まで、一連のプロセスをシステム上で完結できます。 - 最先端技術による、厳格な本人確認と不正行為防止

オンライン試験で最も懸念されるのが不正行為です。しかし、現代のシステムはテクノロジーでこの課題を克服します。

- AI監視:

Webカメラを通じて、AIが受験者の視線の動き、不審な挙動、第三者の映り込みなどをリアルタイムで検知します。 - 本人確認:

受験開始時に、身分証明書と本人の顔写真を照合し、「なりすまし」を防ぎます。 - PC操作制限:

試験中は他のウェブサイトを閲覧したり、アプリケーションを起動したりすることを制限(ロックダウン)し、カンニングを防ぎます。 - 万全のセキュリティと大規模受験への対応

個人情報や試験問題といった機密データは、堅牢なセキュリティインフラで保護されます。また、数千人規模のアクセスが集中しても安定して稼働するスケーラビリティを備えており、大規模な全国一斉試験も安心して実施できます。 - データ分析による、試験問題の質の向上

システムは、問題ごとの正答率や解答傾向といったデータを蓄積・分析します。これにより、「良問」「悪問」を客観的に判断し、試験問題の妥当性を検証・改善していくための、貴重なインサイトを得ることができます。

学習管理システム(LMS)との連携による学習支援

さらに、試験システムを学習管理システム(LMS: Learning Management System)と連携させることで、教育から認定までシームレスな体験を提供できます。LMS上で対策講座の動画や教材を提供し、学習進捗を管理。そして、学習を終えた受講者をスムーズにオンライン試験へと誘導する。この一貫した学習サイクルが、受講者の満足度と合格率を大きく向上させます。

試験問題作成を専門家に依頼するという選択肢

資格の信頼性を担保する上で、試験問題の質は生命線です。統計的に妥当で、測定したい能力を的確に測れる問題を作成するには、高度な専門知識が求められます。必要に応じて、試験問題の作成そのものを、外部の専門家(テスト理論の専門家や、その分野のエキスパート)に依頼することも、資格の価値を高める有効な手段です。

団体受験制度の活用

企業や教育機関が、所属する従業員や学生の受験をまとめて申し込み、支払いを行う「団体受験」機能も、多くのシステムが備えています。これは、法人営業を展開し、資格の導入を一気に拡大させる上で、非常に強力な武器となります。

7. 【最終結論】不安の乗り越え方 ― あなたの挑戦を「本物」にするために

ここまで、資格創設から協会設立、そしてビジネスとして成功させるための具体的なロードマップを解説してきました。しかし、この記事を読めば読むほど、あなたの心の中には、様々な不安が渦巻き始めているのではないでしょうか。

私自身、これまで数多くの検定団体や一般社団法人で役員を歴任し、同じような壁に直面する創設者たちを目の当たりにしてきました。その声は、いつだって同じでした。

- 「もし、受験者が一人も集まらなかったらどうしよう…」

- 「もし、試験問題に重大な誤りが見つかったらどうしよう…」

- 「もし、苦労して決めた合格ラインが、世の中に受け入れられなかったらどうしよう…」

- 「もし、誰にも見向きもされなかったらどうしよう…」

- 「もし、この挑戦が、すべて失敗に終わったらどうしよう…」

この気持ちは、痛いほどよく分かります。なぜなら、あなたが始めようとしていることは、一見「教育」という華やかなビジネスに見えて、その実、前例や正解のない道を切り拓く、孤独でマイナーな取り組みだからです。

あなたの持つ独自の「スキル(コンテンツ)」と、その価値を社会に示す「証明(試験・評価)」は、まさに車の両輪です。どちらか一方でもぐらついていては、車はまっすぐ前に進むことはできません。

では、どうすればいいか? 答えは、驚くほど簡単です。

「常に、専門家をそばに置くこと」

これに尽きます。

あなたの情熱やビジョンは、この事業のエンジンであり、何物にも代えがたいものです。しかし、その情熱が空回りしないように、客観的な視点から事業の骨格を支え、進むべき道を照らしてくれる存在が不可欠なのです。

専門家は、あなたの団体の「羅針盤」であり、「防波堤」です。

- 彼らの権威性や客観的な視点は、あなたの団体のポリシーの強力な下支えとなります。

- 彼らの知見は、あなたが決めた評価基準や資格の意義が、個人的な思い込みでブレてしまわないように守る防波堤となります。

- 「〇〇大学教授 監修」「元〇〇試験委員が問題を作成」という事実は、それ自体が強力な信頼となり、最初の受験者を集めるための大きな助けとなります。

なにも、メンバーとして役員に加わってもらう必要はありません。外部の有識者の手を借りることこそ、成功への一番の近道なのです。

- 大学教授や業界の重鎮に「顧問」「監修者」として名前を借りる。

- 試験問題の作成やレビューだけを、専門の会社や個人に依頼する。

- 協会の設立や運営方針について、スポットでコンサルティングを受ける。

【「証明の民主化」へ、私たちの挑戦】

「言うは易く行うは難し」と思われるかもしれません。そこで最後に、この記事で解説してきた思想を、私自身の会社が今まさに、どのように実践しているかをお話しさせてください。

私の会社、サートプロは、創立20周年記念事業として、ギネス世界記録™に挑戦しています。その内容は、「12ヶ月連続で新しい認定資格・検定試験をリリースする」というものです。

これは単なるお祭り騒ぎではありません。この記事で述べた「マイクロクレデンシャル」の考え方を社会実装するための、私たちの覚悟の表明です。

- 1月は「超知性・超知能ASIリテラシー検定の制度構築とリリース」

- 2月は「生成AI時代のサイバーセキュリティースキル診断の制度構築とリリース」

- 3月は「組込みC言語プログラミング検定の制度構築とリリース」

- 4月は「一般社団法人サステナブルビジネス機構のSDGs認証制度運営事務局の受託」

- 5月は「一般社団法人 国際サイバーセキュリティ協会の認定資格運営事務局の受託」

このように、月ごとに全く異なるジャンルの、しかし「今」必要とされているスキルを次々と形にしています。これは、人それぞれが持つ多様な能力や個性を、もっと気軽に、もっと俊敏に「証明」できる社会を作りたいという、私たちの願いの実践です。これこそが、社会的に持続可能な、新しい教育の形、人それぞれが個性を表現し共生する社会だと信じています。

この前代未聞の挑戦も、各分野の専門家の方々の協力なくしては、決して成し遂げることはできません。

あなたの情熱と、専門家の客観的な知見。この二つが揃ったとき、あなたの構想は単なる「思いつき」から、社会が認める「本物の資格」へと飛躍します。

この記事で得た知識を元に、ぜひ次の一歩を踏み出してください。その一歩とは、事業計画書を完璧に仕上げること以上に、あなたのビジョンに共感し、力を貸してくれる最初の「専門家」を探す旅なのかもしれません。

あなたの挑戦を、心から応援しています。

株式会社サートプロ 代表取締役CEO 近森満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)