【記事概要】

この記事では、近森満氏が生成AIの「ハイプ・サイクル」に基づき、生成AI技術の現状と今後の進化について解説しています。

ガートナーのハイプ・サイクルを起点に、生成AI(特に大規模言語モデル:LLM)が2022年末の登場から急速に進化し、過度な期待のピークを越えつつある現状を整理。すでに銀行のチャット画面やGoogleツール、Canvaなど多様なサービスに統合され、ユーザーが意識せず使う「当たり前の技術」へと移行しつつある状況を紹介します。また、RAGやプロンプトエンジニアリング、マルチモーダル生成AI、オープンソースLLM、AGI、エッジ生成AIなど、これからの注目分野も展望。

さらに、課金モデルやチーム契約によるコスト最適化、オープンソース活用による独自AI開発、RPAやノーコードと生成AIの組み合わせによる新たなビジネスモデル構築など、具体的な活用戦略を提案しています。読者には、ハイプ・サイクルを参考に自社や自身の将来性を見極め、賢く生成AIを使いこなす行動を促しています。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

ハイプ・サイクルとは何か?生成AIの位置づけ

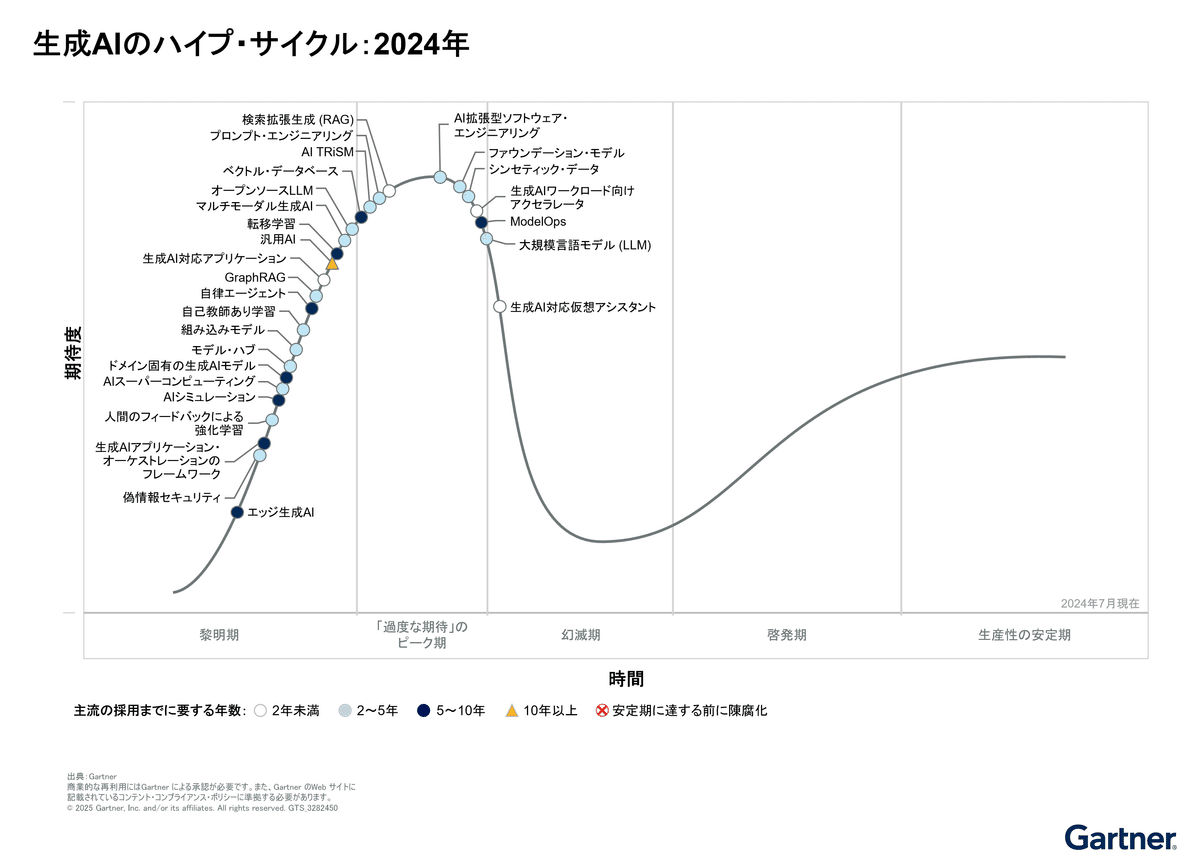

ガートナーが提唱する「ハイプ・サイクル」は、新技術が社会に登場してから普及・定着するまでの流れを5つのフェーズで示したものです。

・黎明期(Innovation Trigger):

技術の萌芽期。まだ実用化はされていないが期待が集まり始める段階。

・過度な期待のピーク期(Peak of Inflated Expectations):

メディアや市場の期待が急上昇し、実力以上の幻想が膨らむ時期。

・幻滅期(Trough of Disillusionment):

過大評価の反動で熱狂が冷め、関心が急落する時期。

・啓発期(Slope of Enlightenment):

実用的な事例やノウハウが蓄積され、現実的な評価と応用が進む段階。

・生産性の安定期(Plateau of Productivity):

市場や社会に広く浸透し、当たり前の技術として定着する段階。

2022年11月にOpenAIがChatGPTを発表して以降、生成AI(特に大規模言語モデル:LLM)は一気にピーク期へと駆け上がりました。

銀行のチャットサポートやGoogle Workspace、Canvaなど、日常的なサービスにも自然に組み込まれています。

もはや「AIを使っている」と意識しなくても、裏で動いている時代です。

「生成AIのハイプ・サイクル」とは何か?どのように活用するか?(Gartner社)

www.gartner.co.jp/ja/articles/hype-cycle-for-genai

大規模言語モデルの進化とピーク期の現状

大規模言語モデル(LLM)は、ChatGPTやGemini、Claudeなどの形で急速に高機能化。

生成速度、理解精度、マルチモーダル対応など、進化は目覚ましいものがあります。

しかし、ピーク期には必ず「期待値の飽和」が訪れます。

「思ったより万能じゃない」「課金しないと便利機能が使えない」など、ユーザーの評価が現実的になってくるのです。

この時期をどう乗り越えるかが、次のフェーズに進む鍵になります。

幻滅期をどう乗り越えるか

幻滅期はネガティブな響きがありますが、実は本質的な価値が定着するための必須プロセスです。

技術は話題性から実用性へと軸足を移し、業務や生活に溶け込んでいきます。

例として、社内チャットやFAQボットに組み込まれたAIは、もう「生成AIを導入しました!」と宣伝する必要はありません。

使う人にとっては、ただ「便利な機能が増えた」だけなのです。

今後の注目技術と展望

今後3〜5年で注目すべきキーワードは以下です。

・RAG(Retrieval Augmented Generation):

検索と生成を組み合わせ、正確性を高める手法。

・プロンプトエンジニアリング:

最適な質問や指示でAIの出力をコントロールするスキル。

・マルチモーダル生成AI:

テキスト・画像・音声・動画を横断して処理。

・オープンソースLLM:

DeepSeekなど、中国勢を含め急成長中。

・AGI(汎用人工知能)・ASI(超知性AI):

幅広い知的作業を人間並みに、あるいは超える形で実行。

・エッジ生成AI:

端末側で生成処理を行い、リアルタイム性やプライバシーを強化。

賢い生成AI活用法とコスト最適化モデル

個人契約でChatGPT、Gemini、Claudeを全部使うと、月1万円以上になることも珍しくありません。

そこで登場しているのがチーム契約型のサブスクリプションモデルです。

例えば、社員全員でアカウントを共有し、使用量をチケット制にすることで、一人あたり月2000円程度に抑えられるサービスも出てきています。

「全員がフル機能を毎日使うわけではない」ことを逆手に取ったモデルです。

オープンソース活用と独自モデル開発の可能性

OpenAIやGoogleの商用モデルだけでなく、オープンソースLLMを組み合わせて自社特化型のAIを構築する動きも加速しています。

既存のデータベースやナレッジと連携させれば、低コストで高精度な専用アシスタントが実現可能です。

RPA・ノーコードとの融合で広がるビジネスモデル

既存のITシステムにノーコードツールやRPAを組み合わせ、さらに生成AIをカスタマイズして統合することで、業務自動化の範囲は飛躍的に広がります。

営業リスト作成から契約書ドラフト、スケジュール調整まで、ほぼ人手を介さずに回せる仕組みが現実化します。

ハイプ・サイクルを活用した戦略的DX推進

自社の技術投資や人材育成を、ハイプ・サイクルのどのフェーズにあるかを基準に設計すれば、過剰投資や機会損失を防げます。

特にDX推進担当者は、このサイクルを**「未来予測ツール」**として活用すべきです。

まとめ:生成AIを当たり前に使いこなす時代へ

生成AIは「話題の最新技術」から「空気のような基盤技術」へと変わろうとしています。

ピーク期を過ぎたからこそ、冷静に実用化を進めるチャンスです。

RAGやマルチモーダル、オープンソース活用などの次世代技術を見据え、戦略的に取り入れていくことが重要です。

いかがでしたでしょうか?

少しでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【重要なキーワード解説】

ハイプ・サイクル

ガートナー社が提唱する、新技術が市場に登場してから成熟するまでのライフサイクルを示すモデル。黎明期、過度な期待のピーク期、幻滅期、啓発期、生産性の安定期の5段階に分類される。企業はこれを参考に、投資や導入のタイミングを判断できる。生成AIは現在、過度な期待のピークを過ぎ、幻滅期に差し掛かっているとされる。

RAG(Retrieval Augmented Generation)

生成AIに検索機能を組み合わせ、事前学習データに依存せず最新かつ正確な情報を回答に反映させる技術。社内ドキュメントや専門データベースと連携させることで、業務特化型AIアシスタントの精度を大幅に向上できる。

オープンソースLLM

誰でも利用・改良できるライセンスで公開された大規模言語モデル。商用モデルよりカスタマイズ性が高く、自社データに特化したAIを低コストで構築可能。代表例にLLaMA、DeepSeekなどがある。企業の独自モデル開発やプライバシー重視の活用に適している。

生成AI

生成AIは、テキスト、画像、音声などを自動生成するAI技術。ChatGPTやGrokのようなLLM(大型言語モデル)を中心に、RAGやマルチモーダルAIが注目されている。ビジネスでは、文章作成やデータ分析、クリエイティブ制作に活用されるが、専門知識の不足やコストが課題。成功には、社員のデジタルリテラシー向上とプロンプトエンジニアリングのスキルが不可欠。企業はAIを道具として捉え、戦略的な導入と人材育成をセットで進める必要がある。

リスキリング

リスキリングは、従業員が新たなスキルを学び直し、業務や技術の変化に対応する取り組み。DX推進やAI活用の加速に伴い、データ分析やAIツールの操作スキルが求められる。たとえば、製造業でのマニュアル作成や物流の最適化では、AIの出力を解釈する能力が重要。リスキリングは、単なる技術習得だけでなく、好奇心や適応力を育むマインドチェンジも含む。企業はeラーニングや実践型研修を通じて、社員のキャリアパスを支援し、競争力を高める。

マインド・トランスフォーメーション

マインド・トランスフォーメーションは、技術変化に対応するための思考や価値観の変革。AI時代では、「新しい技術を学ぶ楽しさ」や「失敗から学ぶ姿勢」が重要。たとえば、AIツール導入時に社員が抵抗感を持つ場合、好奇心や協働力を育む研修が効果的。私の経験では、マインドセットが変わると、社員のAI活用率が2倍に向上したケースも。DX成功の鍵は、技術とマインドの両輪で進めることにある。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)