【記事概要】

現代は生成AIの進化により、誰もが瞬時に大量の情報を得られる一方で、インプット過多による「認知不協和」が生じやすくなっています。認知不協和とは、自分の認識と行動が一致しないときに感じる心理的な不快感のこと。

近森満氏は、SNSや音声配信を通じて日々アウトプット型の生活を実践し、情報を単に蓄積するだけでなく、自分の資産として活用してきました。しかし、多くの人がAIの回答や調査結果を受け取って満足し、そのままアウトプットに移らない傾向があります。

この状態は心理的ストレスや自己否定を招く危険があるため、「アウトプット型人生」への再構築が重要です。行動の再設計を「マインドトランスフォーメーション」と位置付け、1つの経験を複数の成果につなげる方法や、自分の知見を他者との共同創造に活かす重要性を提唱。情報の洪水に流されるのではなく、自らの存在を社会に示すため、日々の小さなアウトプットを積み重ねる戦略を紹介しています。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料コンサルティングを提供しています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

情報過多と「積むAI」現象

生成AIの普及により、調べたいことは一瞬で手に入る時代になりました。しかしその便利さの裏で、多くの人が「積ん読」ならぬ「積むAI」状態に陥っています。これは、情報を得ても実際の行動や成果に結びつけず、デジタルの棚に積み上げてしまう現象です。心理学者レオン・フェスティンガーの認知不協和理論によれば、知識として理解していても行動が伴わないと、不快感やストレスが蓄積します。このズレが長期化すると、自己否定やモチベーション低下を招きます。

アウトプット型人生の価値

私は日々の音声配信をブログやYouTubeに再利用し、ひとつの情報源を複数のコンテンツへ展開しています。これは単なる発信ではなく、「資産化」です。

アウトプットには、自分の立場や専門性を社会に示し、信頼を築く力があります。逆に、インプットだけではその情報は自分のものにならず、他者からの評価や機会を得るきっかけを失います。生成AI時代こそ、受け取った情報を即座に行動や発信につなげることが、差別化の鍵です。

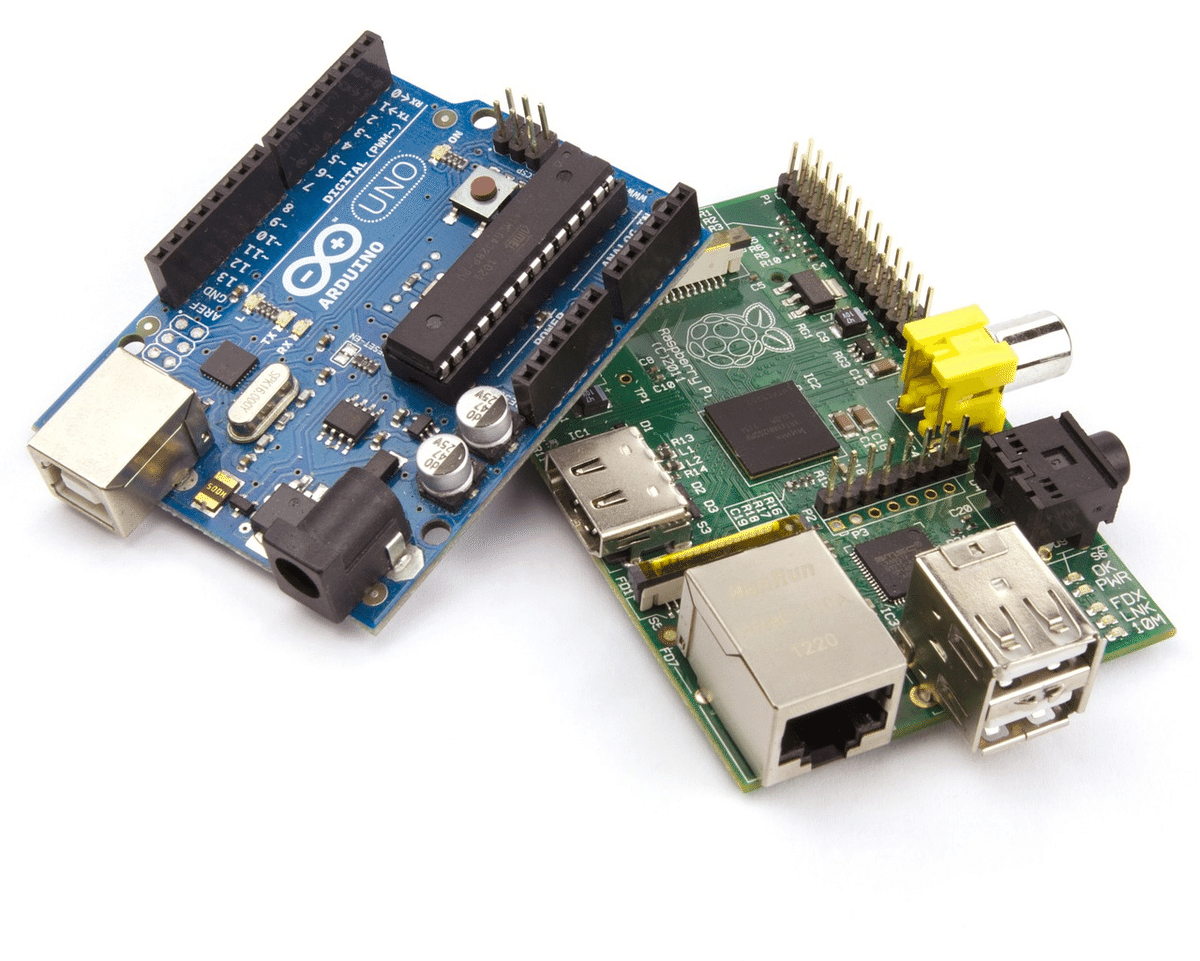

事例: 研修コンテンツの多重活用

当社では過去大人気だったIoT研修講座一週間コースを、その知見を数年間にわたり他分野へ展開しました。たとえば同じIoT研修講座の枠組みを使いながら、AI研修や電子工学カリキュラムを派生させるのです。

この方法は1+1を2で終わらせず、3にも4にも増幅させる「経験の再投資」であり、アウトプット型事業の象徴といえます。

マインド・トランスフォーメーションの実践

アウトプット型人生を再構築するには、思考と行動を結びつける「マインド・トランスフォーメーション」が不可欠です。

これは、インプット中心の活動を見直し、小さくても即座にアウトプットする習慣を身につけること。SNSへの短文投稿、業務メモの社内共有、日報ブログ化など、形は問いません。重要なのは、情報を自分の言葉に置き換え、誰かに届けることです。

今すぐできる3つの実践

①即日変換ルール

新しく得た知識は、その日のうちに誰かへ説明するかSNSに要約投稿する。

②多用途化の意識

一度作成した資料やノートは、別のメディアや形式に変換して再利用する。

③認知不協和の早期解消

学んだ内容と行動がずれたと感じたら、小さな行動を一つ起こして調整する。

事例: TikTokでの気づきからのテーマ化

ある日、TikTokで見た動画が、生成AI時代のインプット過多の問題と自分の経験を結びつけるきっかけとなりました。その気づきを即日音声配信にし、さらにブログ・YouTube化。情報は鮮度が命であり、行動スピードが価値を決めます。

まとめ:AI時代の自己資産構築戦略

情報を持っているだけでは、自分の存在は社会に認識されません。アウトプットを通じて初めて「何を成し遂げた人」かが伝わります。生成AIは便利ですが、それに依存すると判断力や行動力が低下します。だからこそ、自分の認知と行動を一致させるための意識的なアウトプットが必要です。

情報は使って初めて価値を持ちます。あなたの知見を社会に還元し、小さなアウトプットを積み重ね、自分だけの資産を築きましょう。アウトプット型人生こそが、AI時代における最強の生存戦略です。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

キーワードの解説

認知不協和理論

心理学用語で、自分の信念・価値観と行動が食い違ったときに生じる不快な心理状態。生成AI時代では、情報を得るだけで行動に移さないことが原因で発生しやすく、ストレスやモチベーション低下につながる。解消には、小さな行動や即時アウトプットが効果的。

積むAI

積ん読(本を買って読まない状態)のAI版。生成AIから得た情報や提案を保存するだけで活用しない現象。放置すれば知識は形骸化し、アウトプット力が低下するため、活用への変換が重要。

マインド・トランスフォーメーション

アウトプット型人生を築くための思考・行動改革。インプット中心の習慣から、即時かつ多用途なアウトプット習慣への転換を意味する。情報を資産に変えるプロセスを日常化することで、社会的評価と自己成長を両立できる。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)