【記事概要】

主要な生成AI5モデル(ChatGPT-4o、Gemini 2.5 Pro、Claude 4 Sonnet、Grok 3、DeepSeek)を、同一の日本語プロンプトで出力結果を比較したレビュー記事です。

それぞれのモデルの特長・弱点が丁寧に分析、ChatGPT-4oは日本語表現の自然さと説明の分かりやすさ、Claude 4は創造性の高さと構成力の強さ、Gemini 2.5 Proは多言語対応の安定性、Grokはエッジの効いたユーモア性、DeepSeekは技術系質問に対する対応力などが評価されています。

一方で、曖昧な指示への応答精度や抽象度の高い応答の違いなども浮き彫りになっています。この記事では、各モデルの出力を俯瞰して読むことで、用途別に最適なAIを選ぶ判断材料を提供します。「結局、どれを選ぶべきか?」という問いに対し、ユーザーの目的や文脈に応じたモデルの使い分けの重要性が強調されており、生成AIとの向き合い方そのものを再考させられる内容になっています。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

各モデルでの結果発表!

【出力結果】

ChatGPT-4o、Claude 4 Sonnet、Gemini 2.5 Pro、Grok3、DeepSeek──5大モデルの「今」

AI活用が日常となりつつある中、最も実務での導入が進んでいるのが「生成AI(Generative AI)」です。とくに、自然言語の文章生成に優れたLLM(大規模言語モデル)は、もはやメール返信や提案書の下書き、議事録要約、プロンプトプログラミングの支援まで、多くの職務を支える“第六の同僚”とも言える存在です。

とはいえ、

「結局、どれを使えばいいの?」

という声を、現場でよく耳にします。ChatGPT-4oは安定感あるけど、Claude Sonnet4の表現も気になる。Gemini 2.5 proはGoogleと連携しやすいし、Grok3って最近やたら話題になってない?DeepSeekって技術職に良いって噂も…。

迷って当然です。だからこそ、今回は同一プロンプトで実際に5モデルを比較した結果から、それぞれの「個性」と「向いているユースケース」を探ります。

生成AI比較:同じプロンプト、違う回答

今回使用したプロンプトは、日常的な日本語で抽象度の高い問いかけでした。

以下のプロンプトをそれぞれに入れています。

内容は私のブログ記事をそれぞれの生成AIにWEBライターとして自由に書かせたものです。

なので個性がでて当然ですが、その揺れや違いがはっきりでるだろうと思いこのような形式にしました。

あなたは他人の記事を参考にして、独創的な視点で別の切り口で記事がかける非常に優秀なWEBライターです。

以下の記事を渡しますので、あなたなりの思想で思うままに書いていただけますか?

否定的であっても肯定的であっても、無理無駄ムラと断罪しても、好き勝手に書いて良いのですが、人や企業を誹謗中傷したり、悪く言う事は禁じます。

記事では...みたいな引用の仕方はしてはいけません。あくまであなたが調査して書いた体にしてください。

始めて登場するキーワードには解説も付け加えてください。

そりゃ生産性10倍違うわけだ“即断即決できない人”が無意識に奪われている時間の正体

7

近森満|DXコンサルタント/IT人材育成/検定事業化|超知性AI時代のマインドセット

2025年6月17日 01:11【記事概要】

「即断即決ができない人が無意識に奪われている時間の正体」をテーマにした本稿では、近森満氏が日常業務における意思決定の遅延が生産性に与える影響について語る。人は1日に3万回の決断をしているとも言われる中、その一つひとつが判断力を蝕む要因となりうる。相談・確認・許可といったプロセスに依存していると、時間は自分の手を離れ、他人や状況にコントロールされてしまう。結果として「忙しいのに進まない」という矛盾が生まれ、自己主導性やリーダーシップの欠如に繋がっていく。これを防ぐためには、「1分ルール」や「即決テンプレート」などを用いた自律的な意思決定訓練が有効だと説く。また、迷ったら「仮で動く」という柔軟なアプローチも紹介される。本記事は、マインドセットの刷新と時間管理の主導権を取り戻すための実践的な指針として、即断即決によるDX時代の時間術を提示する。目次

1. 【記事概要】

2. なぜ即断即決が生産性を分けるのか?

3. 多すぎる日常の「決断」が判断力を奪っている

4. 決断しないことで何が失われるのか?

5. 忙しい人ほど「即決」しているというパラドックス

6. 決断を委ねる人は、責任と信頼も手放している

7. 事例:プロジェクトチームの即決リーダー「僕が責任をとります」

8. 即断即決のマインドを育てる3つの習慣

9. ①「1分ルール」で決めるクセをつける

10. ②「決断テンプレート」を用意しておくすべて表示

【本文】 そりゃ生産性10倍違うわけだ。“即断即決できない人”が無意識に奪われている時間の正体

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。 https://www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/ 当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。 https://www.certpro.jp/dxconsulting/なぜ即断即決が生産性を分けるのか?

「生産性を高めるにはどうしたらいいか?」という問いに、多くの人が「効率的に動く」「ムダを省く」といった答えを返すかもしれません。でも、真に生産性を高める根本的なカギは、実は“意思決定のスピード”にあるんです。

私は、日々の業務や経営相談のなかで、「決められない人」「何でも確認しないと動けない人」にたくさん出会ってきました。そして彼らが無意識に膨大な時間を失っていることに気づきました。

その時間こそが、生産性の差を10倍にもしてしまう“時間泥棒”なのです。多すぎる日常の「決断」が判断力を奪っている

人は1日に何万回もの決断をしていると言われています。たとえば、

* 朝起きるかどうか

* 朝食に何を食べるか

* どの服を着るか

こうした些細な決断も積み重なれば、判断力をじわじわと消耗していきます。

決めることが多すぎると、次第に判断が鈍り、「あとで考えよう」「確認してからにしよう」といった“決めない習慣”が染みついてしまう。これが最大の落とし穴です。決断しないことで何が失われるのか?

決断を先延ばしにすると、私たちは「他人の時間」に巻き込まれていきます。たとえば、

* スケジュール調整を相手に任せる

* 社内の承認を待つ

* メールの返事を引き延ばす

こうした行為は一見安全策に見えますが、実は自分の主導権を手放しているに過ぎません。

自分の時間を守れない人は、他人のペースに支配され、結果的に自分の仕事が後手に回る。これこそが、即断即決できない人が“無意識に奪われている時間の正体”なのです。忙しい人ほど「即決」しているというパラドックス

「忙しくて決められないんです」と言う人がいます。 でも、実際に多忙を極めるビジネスパーソンほど、即決して次に進む習慣が身についています。

なぜなら、彼らは「決めないことこそが、最大の時間浪費だ」と理解しているからです。

逆に、時間に追われている人ほど、決断を先延ばしにし、結局いつまでも“決まらない状態”に居続けてしまう。これでは、時間がいくらあっても足りません。決断を委ねる人は、責任と信頼も手放している

確認、相談、許可——この3つに時間を取られていませんか?

「相談しないと不安だから」 「一応、確認しておいた方が安全だから」

こう思う気持ちは分かります。でも、それって結局「自分では決められない」「責任を持ちたくない」と言っているのと同じなんです。

そして、その姿勢は周囲に「この人には任せられない」という印象を与えてしまいます。

リーダーやマネージャーであればなおさら、“決められる人”こそが信頼される人です。事例:プロジェクトチームの即決リーダー「僕が責任をとります」

あるIT企業のプロジェクトマネージャーA氏は、短納期の大型案件で意思決定の停滞により進行が滞っていました。

メンバーは「これ、上の承認が必要ですよね?」「一度部長に確認したほうが…」と口を揃え、誰も動こうとしない。

そのときA氏が放ったのがこの言葉——「僕が責任をとります。進めてください」。

たったこの一言で、チーム全体が動き始め、プロジェクトは期日通りに完了。上層部からも「判断が早かった」と高く評価されたのです。

このように、責任を引き受ける覚悟があるリーダーこそ、即断即決の文化を育て、生産性を10倍高める存在となるのです。即断即決のマインドを育てる3つの習慣

では、どうすれば即決できるようになるのか? 私が実践している3つのトレーニング法をご紹介します。①「1分ルール」で決めるクセをつける

1分以内に判断を下すトレーニングです。重要なのは、「正解を出すこと」ではなく、「進むことを決める」こと。

迷ったら、いったん仮で動いてみる。止まるよりも、動きながら修正した方が早いのです。②「決断テンプレート」を用意しておく

たとえば「Aの場合はX、Bの場合はY」といったテンプレートを用意しておくと、判断が格段に速くなります。

私はスケジュール調整などで、「基本はこの時間帯」と決めておき、選択肢を絞った上で候補を提示することで、1〜2往復で日程が決まるようにしています。③「仮で動く」習慣を身につける

迷ったら「仮決定」で動き始める。カレンダーに「仮)○○打ち合わせ」と入れておくだけでもOK。

正式決定はあとで構いませんが、仮で動かしておくことで、選択肢が広がり、時間の主導権を握ることができます。 また、ほかの社員が時間を確認する手間も省けます。リスキリングの文脈での“決断力”の重要性

DXやリスキリングの現場では、「何を学ぶか」「どのスキルを伸ばすか」という判断が求められます。

このときにも、即断即決できるかどうかが大きな差になります。

なぜなら、学ぶべき分野や技術は日々変化しているから。 迷っているうちに、技術トレンドは次に進んでしまうのです。

「完璧な選択」よりも、「早い行動」が成長の鍵なのです。時間を自分の味方にする生産性マネジメント

即断即決とは、単なるスピード勝負ではありません。 それは、「時間の主導権を取り戻す」という、戦略的な自己マネジメントなのです。

自分で決め、自分で動くことで、時間が味方になり、心にも余裕が生まれる。

この状態を継続できる人が、DX時代の変化に対応し、リーダーとして信頼される人になっていくのです。まとめ(企画書のネタ):意思決定のスピードこそ最大の資産

即断即決は、もはやビジネスの“お作法”ではありません。

それは、

* 自分の時間を守る手段

* 他人に主導権を渡さないための技術

* 信頼される人材になるための条件

でもあるのです。

DXの企画書においても、「即断即決を支援する意思決定フレーム」や「業務改善施策としての意思決定力強化」は立派な提案になります。

生成AI時代、AGI時代、そして将来的なASI(Artificial Super Intelligence)時代においても、人間に求められるのは「自律的な判断力と適応力」です。

まさに今が、マインドセットを切り替えるチャンスです。そのアウトプットの特徴は以下の通りです。

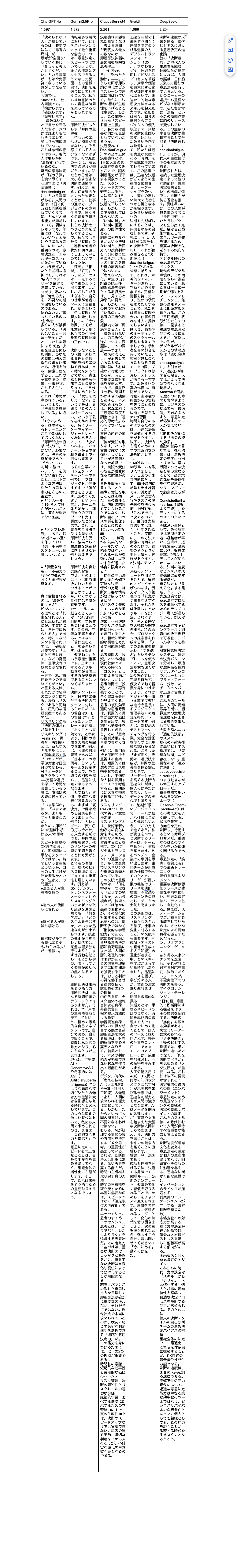

ChatGPT-4o、例えるなら、“国語教師”

ChatGPT-4oは、自然で流れるような文体、わかりやすい構成、説得力ある言い回しが特長です。

例えるなら、“国語教師”のような文章。誰が読んでも理解しやすい「日本語らしさ」がにじみ出ています。

一方で、他モデルに比べて抽象的な問いへの“踏み込み”はやや弱いという印象も残ります。安全性設計上の制約があるためか、ややバランス重視で、突き抜けた表現や個性は控えめです。

Claude Sonnet 4、まるで“文学青年”

Claudeはまるで“文学青年”のように、構造美と知的遊びを文章に散りばめます。言葉の選び方に詩的なセンスがあり、文脈把握も非常に的確。

感情や価値観の描写が得意で、問いに対して人間的な“共感”を伴った返答をします。

その反面、内容が長くなる傾向があるため、実務で要点のみ欲しい場合はやや冗長に感じることも。

Gemini 2.5 Proの強みとクセ

Googleが提供するGemini 2.5 Proは、多言語・情報検索連携に優れています。

事実ベースの回答や、構造化された情報提示に強く、特にビジネス文書のサマリーや、Google Workspaceとの連携で成果を発揮します。

一方で、クリエイティブな回答や比喩表現にはややドライな印象があり、「面白味」に欠けると感じる人もいます。

Grok3:ひねりの効いた“毒舌参謀”

イーロン・マスク率いるxAIのGrokは、とにかく個性が強い。風刺やブラックユーモアを交えた表現を多用し、“AIの毒舌評論家”のような存在。

ただし、言語設計が英語寄りであるため、日本語における「微妙なニュアンス」や「敬語運用」には若干のぎこちなさがあります。

AIとの雑談や発想支援には最適ですが、フォーマルな用途には要注意。

DeepSeek:技術屋に寄り添う“無口な相棒”

中国発のLLMであるDeepSeekは、技術系の文脈やコーディング支援に強く、開発者やエンジニアとの親和性が高いモデルです。

PythonやC++などへの対応も優れており、StackOverflow的な回答を的確に返してきます。

ただし、日常会話や雑談への応答は平坦で、ChatGPTなどに比べるとやや「機械的」に感じる場面もあります。

どのAIが“ベスト”なのか?──正解は「目的による」

ここで大切なのは、

「どれが最強か?」ではなく「誰に、どの文脈で向いているか?」

という視点です。

たとえば、あなたがマーケティング部門でアイデア出しをしたいのなら、Claudeの自由な発想や詩的感覚が有効でしょう。

一方、業務マニュアルの要約や議事録整形なら、ChatGPT-4oやGemini Proが実務向き。

コード生成や技術調査が目的なら、DeepSeekのようなエンジニア特化型AIが活躍します。

つまり、

「AIに合わせる」のではなく、「自分の仕事に合うAIを選ぶ」

という視点が、生成AI活用の核心です。

事例: 用途別モデルマッチング

「万能AI」の時代はまだ来ない──だからこそ選び方が大切

AGI(汎用人工知能)やASI(超知能)が話題になる一方、現時点ではどのモデルも「得意分野が違う」ことが明白になりました。

これは裏を返せば、

「AIは使い手次第で最大の武器になる」

ということです。

あなたが技術人事本部長であるなら、ChatGPTを採用のエントリーシート分析に、Claudeを人材インタビューの設問作成に、DeepSeekを技術試験問題の下書きに…と、役割分担型の活用戦略が組めるのです。

まとめ:生成AI選びで失敗しない方法とは?

結論を言えば、生成AIを選ぶときには、

・使う目的(創造性か論理性か)

・対応する言語(日本語対応の自然さ)

・応答の傾向(構造的か感情的か)

・UIや連携(Google Workspaceなど)

を事前に比較し、

「目的別に最適なモデルを複数使い分ける」

という視点をもつことが重要です。

「AIはひとつでいい」ではなく「AIはチームで活かす」時代。

あなたのスキルセットやマインドセットも、AIとの協働で進化させましょう。

いかがでしたでしょうか?

今回は話題の生成AI 5種(ChatGPT-4o、Gemini 2.5 Pro、Claude 3 Sonnet、Grok 3、DeepSeek)を実際のプロンプト比較から読み解き、用途別に「どれを使うべきか?」を探りました。

いまや、AIは使う人次第で“最高の知的パートナー”にも、“ただの道具”にもなります。

だからこそ、まずは試して、使い比べて、あなたのスタイルを見つけてください。

DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【キーワードの解説】

生成AI(Generative AI)

生成AIとは、文章・画像・音楽などのコンテンツを自動生成するAI技術の総称で、GPTやClaude、Geminiなどが該当します。大規模言語モデル(LLM)に基づいて訓練されており、プロンプト(命令文)に応じて自然な応答や創造的な出力を生成できます。最近では、企業の業務効率化、教育現場での教材作成、個人の創作活動まで多用途に活用され、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の要にもなっています。

マインドセット/マインドチェンジ

マインドセットとは、個人や組織が持つ固定的な思考の枠組みを指し、マインドチェンジはその転換を意味します。生成AIを使いこなすには、従来の「AIは専門家だけの道具」といった固定観念を捨て、学びながら共存し、使い倒すという姿勢が不可欠です。マインドチェンジこそが、デジタル時代のリスキリング第一歩です。

AGI(Artificial General Intelligence)

AGIは「汎用人工知能」と訳され、人間と同等の知能を持ち、あらゆる知的タスクを自律的にこなせるAIを指します。現在の生成AIは特定用途に特化した「特化型AI」であり、AGIは未だ研究段階です。しかし将来的には、今以上に高度で柔軟な判断力を持ったAIの登場が期待されており、AI活用戦略の議論でも重要なキーワードです。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)