【記事概要】

生成AIの世界的活用が進む中、日本だけが著しく立ち遅れている現実が、PwCジャパンによる「生成AI実態調査2025春」で明らかになった。アメリカやドイツ、イギリス、中国の企業では、生成AIを経営革新の中核に据え、高い成果を上げている一方、日本企業では「効果が期待以上」とする回答はわずか13%にとどまる。特に問題視されているのは、経営層の理解不足と慎重すぎる企業文化、そして人材育成の混乱である。さらに、5年前のIoT導入状況と同様に、日本だけが“変わらない国”として再び周回遅れのリスクに直面している。著者・近森満は、こうした実態をもとに、生成AI導入の本質的な意義やグローバル競争における日本の課題を浮き彫りにし、変革の必要性を熱く訴える。「生成AIを活かせない国には未来がない」——本記事は、そんな危機感をもとに、今すぐに取り組むべき行動とマインドチェンジを読者に促す警鐘のメッセージである。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

最速DX推進人材教育コンサルティング

はじめに:そもそも生成AIとは何か?

生成AI(Generative AI)とは、過去の膨大なデータをもとに、人間が創造するようなテキスト、画像、音声などを自動で生成する人工知能技術です。

ChatGPTやBard、Stable Diffusion、Midjourneyなどが代表例であり、マーケティング資料の作成、議事録の自動化、画像・映像生成といった多様な用途に活用されています。

従来のAIが「分類・予測」を得意としていたのに対し、生成AIは創造する力を持つことで大きな注目を集めています。今やその応用領域はビジネス、教育、行政、医療まで広がりを見せており、「どのように活用するか」が国や企業の競争力に直結しています。

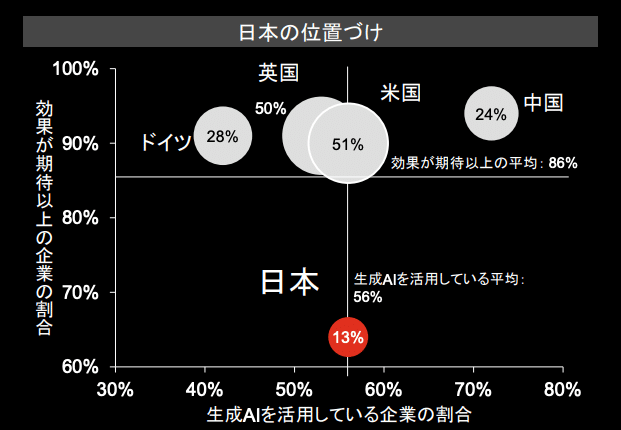

衝撃の実態:世界と日本、生成AIの受け止め方の分断

「生成AIが企業変革の鍵になる」。そう信じて突き進む国と、「まだ様子見」で止まっている国がある——。PwCジャパンによる2025年春の調査は、そんなグローバルな“生成AI格差”を白日の下に晒しました。

アメリカ、イギリス、ドイツ、中国といった主要国では、生成AIを導入し、明確な成果を上げている企業の割合が平均86%に達しています。特にアメリカでは51%の企業が「期待以上の効果」と回答。一方、日本はわずか13%です。

この数字の差には、「文化」や「マインドセット」、さらには「経営者の姿勢」といった根深い問題が潜んでいます。

■資料:生成AIに関する実態調査2025春5カ国比較(PwC)

www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2025/assets/pdf/generative-ai-survey2025.pdf

日本企業が「効果」を実感できない本当の理由

生成AIを取り巻く環境は激変しています。登場から2年、生成AIはツールの枠を超えて、経営戦略の中核に据えられるようになりました。PwCの調査では、成果を上げている企業の多くが、

・経営層が主導して

・生成AIを中核プロセスに統合し

・全社的なガバナンスと変革に取り組んでいる

という共通点を持っていました。

日本にも生成AIにオールインした企業はあります。例えば、GMO社やサイバーエージェント社などのIT先進企業は、生成AIを開発・業務の現場でフル活用しています。また最近ではDeNA社が大々的に発表に話題になりました。

しかし、それはごく一部。多くの企業は、導入どころか「使い方がわからない」と足踏み状態なのです。

私たち現場の教育支援者から見ても、「経営層が理解していない」という壁があまりに大きい。生成AIを活用しようにも、何ができるのか、何をさせるべきなのか、その視座がまったく定まっていないのです。

生成AIの主な活用領域と日本国内の事例

世界各国で活用が進む生成AI。では実際に、どのような現場で使われているのでしょうか。日本国内でも以下のような領域で導入が進みつつあります。

教育分野

・生徒のレポート添削補助

・AIチューターによる質問対応

(文部科学省は生成AIの教育活用に関するガイドラインを2023年に発表)

ビジネス現場

・社内FAQの自動生成(例:社内ナレッジBot)

・営業資料のたたき台作成

・コーディング補助ツール(GitHub Copilotなど)

行政・自治体

・議事録の自動生成(静岡県、広島市などで導入実験)

・お知らせ文書の草案支援

(愛知県は独自に「生成AI活用ガイドライン」を策定)

医療・福祉分野

・診療記録の要約

・高齢者支援用の対話AIアプリ

これらはすべて「生成AIをいかに“使いこなすか”が成果の分かれ目になる」ことを物語っています。

「文化」と「教育」の壁——日本企業のマインドチェンジが必要

ここで強調したいのは、生成AIの活用とは、単なるツール導入ではなく、組織全体のマインドセットの転換が必要だということです。

日本の企業文化には「出る杭は打たれる」「前例がないからやらない」といった、慎重すぎる意思決定の傾向があります。加えて、「皆で渡れば怖くない」という同調圧力も強く、少数派が変革を試みても組織的に潰されやすいのが現実です。

加えて教育体制も追いついていません。生成AIの知識を持つ人材は社内におらず、外部ベンダーに任せるにしても、「何を任せるべきか分からない」。結果として、現場が右往左往している状況が続いています。

この背景には、「技術はエンジニア任せ」「経営はAIに関心がない」という役割分担が温存されている構造的課題があると、私は見ています。

成果を出している国々の共通項とは

では、海外で成果を出している企業はどうしているのか?調査では次のような傾向が読み取れます。

・トップダウン型での導入

・生成AIを“戦略投資”として扱う

・明確なKPIを設定し、進捗を可視化

・AI人材の育成・採用を加速

・データガバナンスを整備し、社内活用基盤を整える

つまり、生成AIを「事業の本流に組み込んでいる」のです。

中国では「国家戦略」としてAI技術を推進しており、ドイツでは製造業におけるAI活用が進み、イギリスは教育・医療分野のDXに組み込まれています。いずれも国家レベルでの支援と企業の戦略的判断が結びついています。

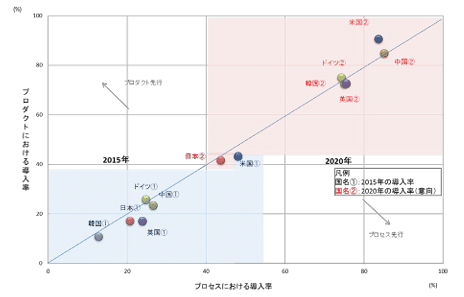

日本の「変わらなさ」は5年前から変わっていない

私の記憶に残っているのは、2017年頃のIoTに関する同様の調査です。当時も、日本は他国に比べ導入率や成果が低く、「5年後に変われるか?」という問いに対し、多くの企業が変化を示せなかった。

それから約5年、日本は再び同じ轍を踏んでいます。IoTで変われなかった国が、生成AIで変われるのか——。

私は、今こそ「本気のリスキリング」と「マインドチェンジ」が必要だと確信しています。

■資料:IoT 時代におけるICT産業の構造分析とICTによる 経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究 報告書

2016 年3月 株式会社三菱総合研究所

www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h28_01_houkoku.pdf

生成AIを使う際の注意点と倫理的配慮

生成AIは便利で強力なツールですが、使い方を誤ると法的・倫理的な問題を引き起こす可能性もあります。総務省や文部科学省も注意を呼びかけています。

著作権の問題

AIが生成するコンテンツが、既存の著作物を学習している可能性があるため、再利用時には著作権侵害リスクに注意が必要です。

個人情報の扱い

プロンプトに社員名や顧客情報などの個人情報を入力する行為は情報漏洩のリスクを伴います。企業はガイドラインを策定し、社内ルールを明確にしましょう。

バイアスと誤情報

AIは学習データに偏りがあると、不適切な発言や誤情報を生成する場合があります。常に人間による監督と検証が必要です。

透明性と責任の所在

AIが出力した結果に対して「誰が責任を持つのか」という視点も重要です。特に教育・医療・行政分野では慎重な運用が求められます。

※参考リンク:

総務省「生成AIの利活用に関する留意事項」

www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/generativeai/

若者が挑戦できる社会にするために、大人が変わろう

最後に一つだけ、心から伝えたいことがあります。

「日本の若者は決して能力がないわけじゃない。だけど、変わらない大人が足を引っ張っている。」

これは、各地で講演をしてきて私が痛感したことです。若者が生成AIや超知性リテラシーに挑もうとしても、「前例がないからダメ」「失敗したら責任取れるのか」と、大人たちがブレーキをかけている。

私たち大人こそが変わらなければ、次の世代に希望ある未来を手渡すことはできません。

まとめ:生成AIを活用する企業文化と人材育成の再設計

・日本企業の生成AI活用は、グローバル平均から著しく遅れている

・主要因は「経営層の理解不足」「組織文化」「人材整備の遅れ」

・成果を出すには、AIを中核プロセスに統合するトップダウンの推進が必要

・リーダー層のマインドセット改革と、現場のリスキリングをセットで推進すべき

・若者が挑戦できる土壌づくりこそ、DX時代の真の経営改革

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【よくある質問(FAQ)】

Q1. 生成AIと従来のAIは何が違うの?

従来のAIは「判断」や「分類」が主な役割でしたが、生成AIは文章・画像・音声などを“生み出す”ことが可能です。

Q2. 企業で生成AIを活用する際の第一歩は?

まずは「業務フローのどこで生成AIが使えるか」を可視化し、小さく試し、大きく育てるステップが推奨されます。

Q3. 無料で使える生成AIツールには何がありますか?

ChatGPT(無料プラン)、Microsoft Copilot(Bing連携)、Notion AIなどがあります。まずは試用から始めてみましょう。

Q4. AIが出力した内容の著作権は誰のもの?

現時点では明確な法律が定まっていないグレーゾーンが多く、企業は出典明示や利用条件の確認を怠らないことが重要です。

【キーワードの解説】

生成AI(Generative AI)

生成AIとは、画像・音声・文章などを人間のように「創り出す」人工知能技術のことです。代表例としてはChatGPTやMidjourneyなどが挙げられ、既存の情報をもとに新しいコンテンツを生み出す力があります。ビジネス分野では業務効率化・アイデア創出・顧客対応など多岐にわたって活用されており、今後の企業競争力を左右する中核技術とされています。

リスキリング(Reskilling)

リスキリングとは、時代の変化や新しい技術に対応するために、既存の職業スキルから新たな職種に必要なスキルへと学び直すことです。生成AIやDXの進展により、従来型のスキルでは立ち行かない業務も増えており、企業は社員のリスキリングを通じて未来への適応力を高める必要があります。

マインドセット / マインドチェンジ

マインドセットとは、物事に対する思考の傾向や固定観念のこと。日本企業のデジタル導入が遅れている要因の一つとして「慎重すぎるマインドセット」が挙げられています。その打開策が「マインドチェンジ」。これは、柔軟な姿勢や挑戦を恐れない文化を組織的に醸成する行為であり、生成AI時代に求められる根本的な組織変革の第一歩です。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)