【記事概要】

「セミナーは最初から、ネットは最後から」という対比的な情報の受け取り方を軸に、生成AI時代におけるコンテンツ設計と検索行動の違いを深堀りします。セミナーはナラティブ(物語)型であり、参加者は講演の冒頭からストーリーを通じて知識を獲得します。一方、インターネット検索では人々は“答え”を求めて最後の結論部分から入ろうとします。この構造的違いを理解せずに、セミナー的コンテンツをネットにそのまま載せても、検索者には刺さらないという問題提起が本稿の核心です。

生成AIの登場により文脈検索が進化しつつある現代においても、「FAQ的発想=ネット検索者が本当に欲しい情報を冒頭に提示する構造」こそが求められており、そこに気づきを与えてくれたビジネスコンサルタントとの対話エピソードを交えながら、著者自身が情報発信のスタイルを見直していく過程が描かれています。情報設計におけるマインドセットの転換、すなわち“頭から物語る講演型”と“結論から逆算する検索型”をどう使い分けるかという課題を、読者自身のDX推進やオウンドメディア運用に活かせるヒントとして提示しています。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

セミナーとネットで“情報の受け取り方”は真逆だった

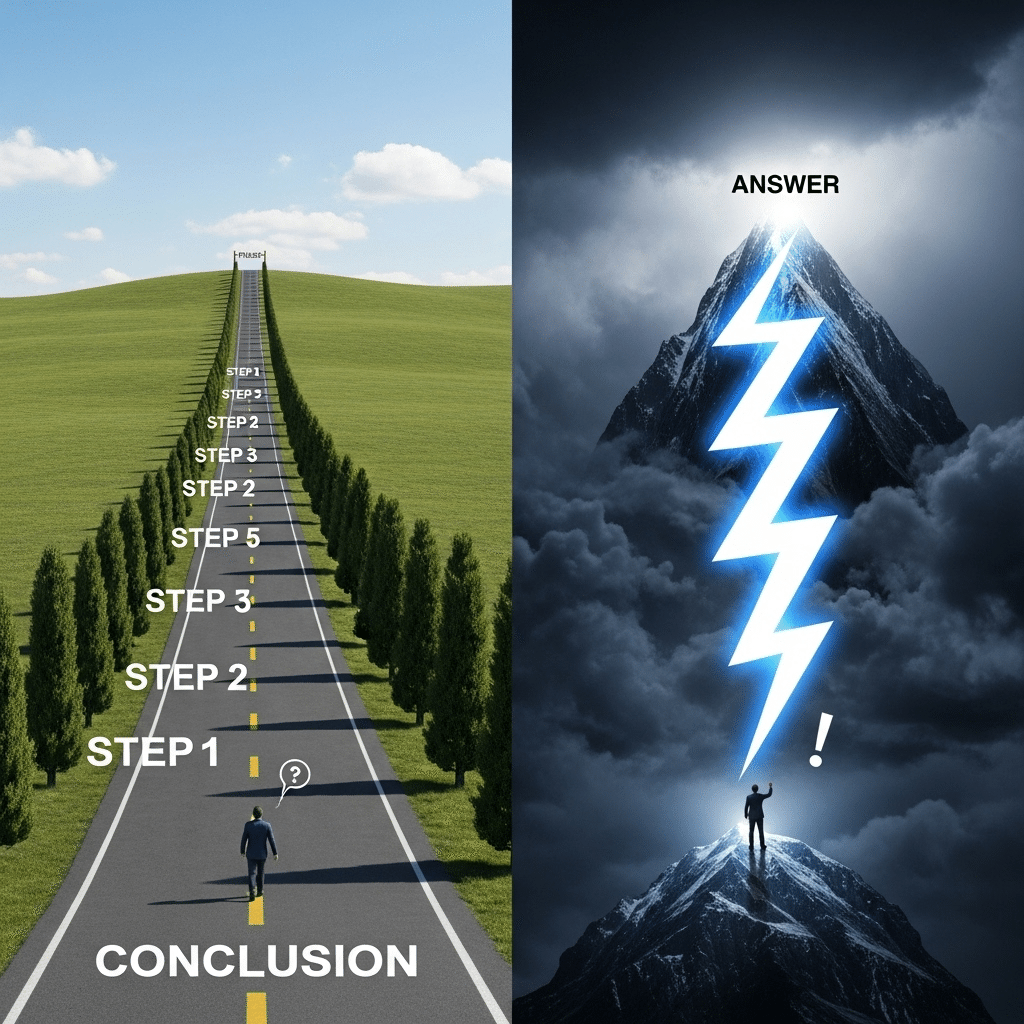

ある日、YouTubeビジネスのコンサルタントである酒井大輔さんと話をしていたとき、思いもよらぬ“ズレ”を感じた。それは、情報発信における「スタート地点」の違いだった。セミナーは「最初から」語り始めるが、ネット検索は「最後から」情報にたどり着こうとする。この構造の違いこそ、現代の情報設計において見落とされがちな落とし穴だ。

セミナーは、物語のように始まりから終わりまで起承転結があり、ストーリーテリングによって聴衆の感情や理解を導く。一方で、インターネット検索の多くは「今すぐ知りたい答え」に飛びつく行為。つまり「検索ユーザー」はプロセスには興味がない。答えが出ている場所に、ピンポイントでたどり着きたいのだ。

酒井さんのアドバイスで見えた“検索者の視点”

コンサルタントの酒井さんは言う。「Googleに好かれる記事とは、検索者が求めている答えを最初に提示する構造だ」と。検索エンジン最適化(SEO)の本質とは、良い記事を書くだけではない。ユーザーの検索意図(インテント)を理解し、それに即した構成に整える必要がある。

私はそれまで、「自分が語りたい順番」で記事を組み立てていた。タイトルで注意を引き、ストーリーを語り、最後に答えにたどり着く。でも、それでは検索ユーザーに届かない。なぜなら、彼らは「答え」だけを求めていて、途中の文脈には関心が薄いのだから。

起承転結型の“セミナー構造”はネットでは通じない?

セミナーでは、冒頭に今日のテーマを提示し、背景を語り、現状分析し、最後に提案や気づきを与える。これは「ナラティブ構造」、つまりストーリー型の情報伝達法であり、一定時間の拘束の中で「理解」→「納得」→「共感」という流れを構成できる。しかしネットでは、ユーザーはそんなに時間をかけない。

私が配信している音声コンテンツやブログも、セミナー的構成をしていた。タイトルと導入から始まり、起承転結で話す。これは劇場型のコンテンツであり、知識が積層していくタイプの構造だ。だが、検索するユーザーが欲しいのは「このテーマについての結論」だった。

目指すべきは“FAQ的コンテンツ構造”

酒井さんの一言が印象的だった。「セミナーの最後に聞かれる質問、それこそがネットで検索される問いなんですよ」。まさにそれだ。講演後の名刺交換や質問タイムで飛び出す「答えを直接くれ」という声。これが、検索ユーザーの行動そのものなのだ。

この気づきから、私は音声コンテンツやブログ記事の構成を「FAQ調」に再設計しようと考えた。つまり、タイトルや冒頭にいきなり検索ニーズに対する答えを提示し、そのあとに詳細な解説や補足、ストーリーを入れるという構造だ。

コンテンツの逆再生:「結論」→「根拠」→「背景」

検索における情報取得は、いわば「逆再生構造」だ。まず答えありきで、その後に根拠を求め、最後に文脈や背景にたどり着く。これはセミナーの進行とは真逆だ。

この構造を理解せずに、物語型コンテンツをネットに投下しても、検索者の目に留まらない。なぜなら、彼らは途中の話を聞く準備をしていないから。必要なのは、FAQ的に「よくある質問」=「多くの人が欲している答え」を先に見せることだ。

事例: オンライン講座でのFAQ改善

例えば、ある企業研修でChatGPTの活用法を教えたとき、「プロンプトの書き方がよくわからない」という質問が最後に多く寄せられた。次回以降は「最初にFAQで『初心者でも失敗しないプロンプト例』を提示する」構成にしたところ、満足度が大きく向上した。

情報設計を“ユーザー起点”に変えるマインドチェンジ

私自身の気づきはこうだ。「自分が語りたいこと」ではなく「相手が聞きたいこと」から始めなければならない。そしてそれは、検索エンジン最適化(SEO)だけの話ではなく、すべての情報発信に通じる原則だ。

セミナーも、ブログも、音声配信も、「誰の課題を、どう解決するか?」という視点から構成を見直す必要がある。これはまさに、マインドセットの転換であり、コンテンツ設計のスキルチェンジだ。

まとめ:FAQファーストなDX発信戦略

今回の気づきから、私はこう考えます。これからの情報発信はFAQファーストで構築すべきだと。生成AI時代においては、ユーザーの検索意図を汲み取ったFAQ型コンテンツこそが信頼され、検索結果に浮上し、結果としてブランド価値を高める。

これをDX推進企画書に落とし込むならば、以下のような項目が有効です:

・情報設計フェーズでのFAQデータベース構築

・セミナー型ストーリーとFAQ型結論提示のハイブリッド運用

・生成AIによるFAQ抽出と自動整理システムの導入

いかがでしたでしょうか?

セミナーとネットの情報構造の違いという、当たり前のようで見落としがちな観点が、DX時代の情報発信を見直すヒントになると感じていただけたなら幸いです。

私もまた、FAQ的な視点でコンテンツを見直し、日々改善に取り組んでいます。

もし皆さまも、DX推進や教育研修で情報設計にお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【キーワードの解説】

FAQ(よくある質問)

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略で、「よくある質問集」を意味します。企業やサイトが、ユーザーから頻繁に寄せられる質問とその回答を事前に提示しておくことで、情報提供の効率化とユーザー満足度の向上を実現します。生成AIやSEO活用の観点では、検索ユーザーが入力するキーワード=FAQの質問になり得るため、検索インテントと直結する戦略的コンテンツ設計要素として注目されています。

ナラティブ構造

ナラティブ(narrative)は「物語」「ストーリー」を意味し、情報伝達の構造として起承転結や感情の流れに沿って組み立てられます。セミナーや講演会においてはこの構造が効果的で、聴衆の共感や理解、納得を生む基盤となります。一方で検索行動とは対極に位置するため、ナラティブをデジタルで展開する場合には、FAQ的要素との融合が鍵となります。

情報設計(インフォメーション・アーキテクチャ)

情報設計とは、ユーザーが欲しい情報に効率よく到達できるようにコンテンツを設計・構造化する手法を指します。ナビゲーション、階層構造、検索性、そしてUX(ユーザー体験)全体を左右する極めて重要な要素です。生成AIの時代には、FAQやスニペット最適化など、AIとの親和性を踏まえた新しい情報設計が求められています。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)

【音声配信】

※音声収録のポッドキャストではテキストには載っていない㊙話も。

ぜひ、ものは試しに聴いてみてください。

🎙️『近森満のDX企画書のネタ帳』は毎日配信中!