【記事概要】

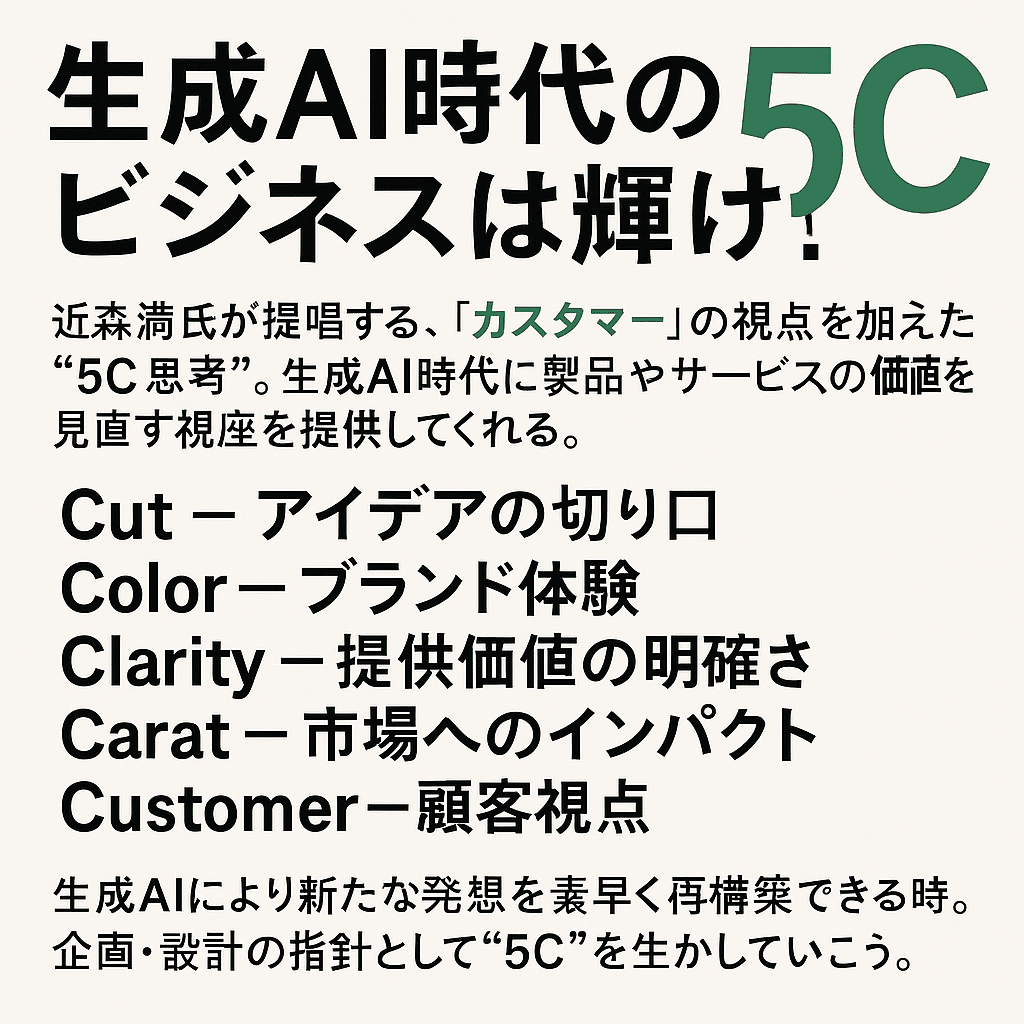

生成AI時代におけるビジネスの成功には、ダイヤモンドの評価基準「4C(カット・カラー・クラリティ・カラット)」に、「カスタマー(顧客)」の視点を加えた“5C思考”が重要であるという提言。この5Cを通じて、製品やサービスの価値創出を見直す視座を提示。カットはアイデアの切り口、カラーはブランド体験、クラリティは提供価値の明確さ、カラットは市場へのインパクト、そして最も重要なのがカスタマー=顧客視点であると語る。生成AIの活用により、これらの再構築がスピーディに行える時代において、ビジネス企画・設計の指針として5Cは有効であり、従来の重厚長大な企画開発プロセスを刷新するヒントとなる。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

なぜ今「5C思考」が必要なのか?

生成AIの進化により、ビジネスの価値創出や設計思想そのものが問い直されています。旧来の枠組みでは通用しなくなり、今こそ“人間中心”かつ“顧客志向”の視点で再定義されたビジネスデザインが求められています。そこで私が提唱するのが「5C思考」です。これは、かつて宝石であるダイヤモンドの評価基準とされた4C(Cut, Color, Clarity, Carat)に、最も重要な「Customer(顧客)」を加えた5つの視点から、ビジネスの価値を見直すためのフレームワークです。

・Cut

・Color

・Clarity

・Carat

・Customer

この5Cは、生成AIをはじめとする超知性AIと組み合わせて使うことで、短期間で新規事業やサービスを構築・検証し、再定義するプロセスを大幅に加速することができます。

ダイヤモンドの4Cから学ぶ価値評価の構造

ダイヤモンドの価値を決める4Cは、単なる物理的な基準ではありません。人の目にどう映るか、どのような文脈で意味づけられるかが本質であり、これは商品やサービスの評価にも通じる考え方です。

事例: ダイヤモンドのカットとUX設計の関係性

例えば「Cut(カット)」は、アイデアやプロダクトの切り口に例えられます。どう魅せるか、どう切り出すかが、顧客にとっての第一印象を決定づけます。UXデザインにおいても、最初の3秒で魅了する構成が求められます。つまり“形状”や“切り口”が商品価値そのものを左右するのです。

5Cそれぞれの解釈とビジネス適用

ここでは、ダイヤモンドの4Cをビジネスに翻訳し、さらに「Customer」を加えた5つの観点を解説します。

Cut:アイデアの切り口と独自性

ビジネスにおけるCutは、「どのような着眼点で商品・サービスを構想したか」です。従来の延長線上ではない“変化球”的な視点、もしくは徹底的にお客様の立場に立った問題提起がこのCutの鋭さに該当します。

例えば、顧客の「Aが欲しい」という声に対し、「A+α」「A−」や「まったく別のB」など、いくつかの切り口を用意することで、選ばれる確率は格段に高まります。

Color:ブランド体験と感情の訴求

Colorは、ブランドが持つ感情的な世界観や、一貫した印象づくりを意味します。色彩だけでなく、デザイン、言葉遣い、ストーリーが“情緒”として統合されているかが問われます。

たとえばティファニーの「ティファニーブルー」やスターバックスの緑など、色を見ただけでブランド体験が想起される仕組みが重要です。これはエンジニアリングにはない“感性の領域”であり、生成AI時代においても差別化ポイントになります。

Clarity:提供価値の明確さ

商品やサービスの“透明度”、つまり何を解決し、何をもたらすのかという明示的なメッセージがClarityです。顧客にとって曖昧なものは選ばれません。

例えるなら、スーパーでドレッシングを買うときに「どれにしようか迷ったらこれを買っておけば間違いない」と思わせるような安心感。これが提供価値の明確さです。

Carat:市場インパクトの大きさ

Caratとはビジネスの“質量”です。ニッチで深い影響をもたらすプロダクトもあれば、大衆に広く認知される商品もあります。つまり市場規模や波及力、社会的な影響力などがCaratに該当します。

大きなCaratは必ずしも必要ありませんが、自社の戦略に照らして適切なサイズを選ぶ必要があります。

Customer:すべての起点は顧客にあり

最も重要なのが「Customer(顧客)」です。どれだけ優れた商品であっても、顧客の心に響かなければ意味がありません。顧客は単なる“購入者”ではなく、“体験者”であり、“評価者”であり、“発信者”でもあります。

「誰に、何を、どのように届けるか?」この問いに真剣に向き合うことが、すべての出発点となります。

生成AI×5Cで価値創出の再設計を

生成AI(GenAI)やAGI、そして将来のASIが登場するこの時代において、プロダクトやサービスの価値を定義し直すスピードは劇的に上がっています。

AIは人間のようなバイアスを持ちません。人と話すとき、感情や利害関係が介在しますが、AIならば提示されたアイデアをフラットに扱い、さまざまな視点を即座にフィードバックしてくれます。

これにより、プロダクトやビジネスの設計・検証サイクルが高速で回るようになります。

事例: 生成AIを活用したアイデアの方向性検証

以前であれば、企業が新製品を検討する際、1ヶ月以上のリサーチと社内調整が必要でした。しかし今は、生成AIに企業の事業内容や課題を入力し、競合比較やアイデア生成、ペルソナ分析まで一気に行えます。

方向性を仮説→評価→改善のサイクルで即時回転できるため、「とにかく出してみる」マインドセットが身につきます。

UI/UXとブランド、価値提案の整合性

CutやColor、Clarityは「顧客体験」に深く関わります。UI/UXデザイン、ブランドストーリーテリング、そしてメッセージの一貫性こそが、顧客の認知・購買・継続利用を左右するのです。

生成AIの支援を受けながら、**「5C観点でUI/UXを再設計」**することで、機能と感性のバランスをとった設計が可能になります。

まとめ:

5Cフレームワークで生成AI時代の価値を再定義

本稿で提案した5C思考(Cut, Color, Clarity, Carat, Customer)は、生成AI時代の価値創出において、以下のような用途で活用できます。

・新商品・サービス企画のコンセプト評価

・MVP設計時のユーザー体験検証

・ブランドストーリーの再構築

・スキルチェンジ・マインドセット変革の指針

特に「Customer」を中心に据えた再設計は、顧客起点のDX推進を行う上で最も重要な発想です。

生成AIは単なるツールではなく、再構築の“対話パートナー”として活用することで、全く新しい価値体系を提示することが可能になります。

いかがでしたでしょうか?

「5C思考」は、ダイヤモンドのように時間と圧力をかけて磨かれた視点です。しかし、今の時代では、生成AIという圧縮装置を使うことで、短時間でも高輝度のアウトプットを得ることが可能になっています。

ぜひ、あなたのビジネスや企画の現場でも「Cut」「Color」「Clarity」「Carat」「Customer」を意識して、生成AIを活用した価値設計を進めてみてください。

DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【キーワードの解説】

5C思考(Cut・Color・Clarity・Carat・Customer)

5C思考は、ダイヤモンドの評価基準「4C」に加え、最重要視される「Customer(顧客)」を取り入れた、生成AI時代のビジネス設計における新たな視座です。Cutはアイデアの切り口や構造、Colorはブランドの世界観や感性訴求、Clarityは提供価値の明瞭さ、Caratは市場や顧客へのインパクト、そしてCustomerは価値創造の起点となる顧客体験の重要性を表しています。これら5Cは、商品やサービス設計におけるバランスと本質を捉える枠組みとして活用されます。

生成AI(Generative AI)

生成AIとは、文章や画像、音声、コードなどを自動生成するAI技術の総称です。自然言語処理やディープラーニングを活用し、ユーザーの入力に対して創造的なアウトプットを提供します。特に近年では、OpenAIのGPTシリーズやDALL·E、画像生成系モデルなどが注目され、商品開発、マーケティング、教育分野など多様な領域で活用が進んでいます。バイアスが少なくフラットな提案が可能で、従来型の組織的意思決定を刷新する力を持っています。

カスタマー視点(Customer Centricity)

カスタマー視点とは、製品やサービスの設計において、企業側の都合ではなく、顧客の欲求・行動・体験を中心に据えて考えるアプローチです。UX設計、プロダクトデザイン、マーケティングすべての根幹をなす思考であり、特に生成AI時代には“感性・行動・選択”のデータが顧客理解の鍵となります。真に選ばれるサービスを生むためには、「誰に・何を・どのように届けるか」という視点が重要となります。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)