【目次】

- AI時代に求められる新しいスキル証明

- なぜいま「マイクロクレデンシャル」なのか?

- マイクロクレデンシャルとは何か?

- 学歴よりスキルを証明する社会へ

- 日本企業のマインドチェンジが課題

- スキル証明の未来像と可能性

- まとめ:マイクロクレデンシャルが拓く新時代の学び

【記事概要】

AIが急速に進化する中で、従来の学歴や一生モノの資格だけでは個人の実力を適切に証明しきれない時代が到来しています。

こうした背景のもと注目されているのが「マイクロクレデンシャル」。これは短期間の学習や実務経験を通じて得たスキルを、小さな単位で証明する仕組みであり、生成AI時代の新たな人材評価指標として注目されています。

本記事では、近森満氏の実体験や教育現場での取り組みを交えながら、マイクロクレデンシャルの定義、マイクロラーニングとの関係性、企業現場での活用方法、そして人材のスキル可視化と社会的な評価のあり方までを多角的に解説。

特に、企業が求める「尖ったスキル」や「現場対応力」をどのように証明・評価するかという視点から、スキル証明の未来像を提示します。今後の人材育成において、個人と組織がどのようにマイクロクレデンシャルを活用すべきか、ヒントが満載の内容です。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

AI時代に求められる新しいスキル証明

AI時代に突入し、私たちの仕事環境は劇的に変化しています。かつては「どこの大学を出たか」「どんな国家資格を持っているか」が評価の基準でしたが、いまは違います。企業が求めているのは、「今、何ができるか?」という実践的なスキルです。そしてそのスキルを証明する手段として注目されているのが「マイクロクレデンシャル」です。

マイクロクレデンシャルとは、短期間で特定の分野やスキルに特化して学んだ証を意味します。たとえば、AIツールの操作、セキュリティ知識、プログラミングの一部機能、農業の特定技術など、実務に役立つスキルを「小さな単位」で証明する仕組みです。

なぜいま「マイクロクレデンシャル」なのか?

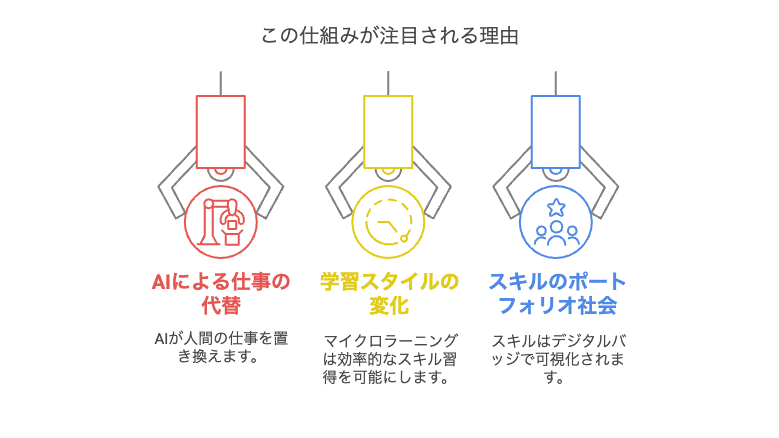

なぜこの仕組みが注目されているのでしょうか?理由は大きく3つあります。

1つ目は、AIが人間の仕事を代替する領域が拡大していること。単純作業はもちろん、文章生成や設計、翻訳、データ分析など、これまで人間が担っていた知的作業もAIに置き換えられつつあります。そうした中で、人間は「尖ったスキル」や「現場での実践力」を示さない限り、評価されにくくなるのです。

2つ目は、学習スタイルの変化です。マイクロラーニングという言葉をご存じでしょうか?90分や2時間といった長時間の講義ではなく、1回5分~10分程度のコンパクトな学習モジュールでスキルを習得する形式です。これにより、多忙な社会人でも隙間時間を活用してスキルを積み重ねることが可能になりました。

3つ目は、スキルの証明がポートフォリオ化される社会の到来です。履歴書や学歴よりも、デジタルバッジやe証明書などでスキルを「見える化」して提示することが当たり前の時代が近づいています。

マイクロクレデンシャルとは何か?

「マイクロクレデンシャル(Micro-credentials)」とは、スキルや知識の習得を短期間で行い、その成果をデジタル証明書やバッジとして発行する仕組みです。海外では「Micro-credentials」と複数形で表現されることが多く、複数のスキルを組み合わせてキャリア形成をすることが前提となっています。

これまでのような一生モノの資格と異なり、タイムリーかつアップデート可能なスキルの証明である点が特徴です。現代は「リスキリング」の時代。特にAI時代においては「今、何ができるか」が重視されるため、マイクロクレデンシャルはまさに時代にフィットした学習・評価モデルといえます。

事例: 生成AI時代のスキル証明

当社も関与している「IoT検定」「アジャイル検定」「+DX認定」「生成AI時代のサイバーセキュリティ診断スキル」や「組込みC言語プログラミング検定」などは、マイクロクレデンシャルの好例です。

たとえば、生成AI時代にはデータの取り扱い方や著作権リスクの理解が重要ですが、これを短時間で診断し、習得度をバッジとして可視化する仕組みを取り入れています。

こうした仕組みは、転職市場や副業市場において即効性を発揮しています。LinkedInやUdemyで発行されるデジタルバッジは、プロフィールの一部として掲載され、実際のスキルの裏付けとして機能します。

学歴よりスキルを証明する社会へ

もちろん、学歴や国家資格を否定するつもりはありません。医師や弁護士など、長期的な訓練と倫理が必要な職種では不可欠な要素です。しかし、変化の速い業界やテクノロジー分野においては、むしろマイクロなスキル証明の方が実効性があるのです。

たとえばIT業界では、現場での使用スキルが問われます。「C言語で開発できます」「AWSで環境構築できます」など、具体的な実績を証明できるかが評価のポイントです。つまり、汎用的な肩書きではなく、「その人が何をできるか」の可視化が重要なのです。

日本企業のマインドチェンジが課題

ただし、日本社会はまだまだ学歴偏重です。「いい大学を出ていれば安心」「国家資格を持っていれば一人前」といった価値観が根強く残っています。そのため、マイクロクレデンシャルが人材評価の主軸になるには、企業側のマインドセットの変革が不可欠です。

たとえば採用活動において、資格欄だけでなく「取得済みスキルバッジ」や「プロジェクト実績のポートフォリオ」を重視する企業が増えることが望まれます。これにより、実力主義に基づく公平な評価が可能になり、ひいては企業の競争力にもつながります。

事例: 月1資格立ち上げ構想

私たちサートプロでは、毎月1つのスキル認定資格を立ち上げるプロジェクトを進行中です。2025年1月からスタートし、12カ月で12のマイクロクレデンシャル資格を創出予定です。すでに「超知性ASIリテラシー検定」「組込みC言語プログラミング検定」「生成AI時代のサイバーセキュリティスキル診断」などをリリース済みです。

この構想の背景には、「広義な意味で学ぶ機会を提供することが、個人のキャリア自立につながる」という確信があります。マイクロ単位でスキルを積み重ねることで、いつでもどこでも自分の価値を証明できる。そんな仕組みを社会に実装するのが我々の使命です。

スキル証明の未来像と可能性

最終的には、個人が自分の能力を社会に提示し、その能力に対して認証・報酬が与えられる仕組みが理想です。これはブロックチェーン技術やAIによる自動認証といったテクノロジーによって現実化しつつあります。

また、マイクロクレデンシャルは教育機関だけでなく、企業や自治体、地域コミュニティでも導入可能です。企業内研修の結果を可視化したり、地域産業に必要な特化スキルを認定したりと、多様な応用が可能です。

まとめ:マイクロクレデンシャルが拓く新時代の学び

AI時代における人材育成のキーワードは「スピード」と「適応力」。マイクロクレデンシャルはその両方を支える仕組みです。従来の学歴や一生モノ資格に依存することなく、個人がその時々のスキルを小さく積み上げていく。その積み上げがポートフォリオとなり、評価対象となる時代が、すでに始まっています。

AI時代には、学び続ける力こそが武器になります。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合設立理事(DX推進)

・一般社団法人サステナブルビジネス機構幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳