【目次】

- 生成AIはすでに「Day1」——あなたはその目撃者である

- 横ばいの認知と活用の壁——「使っていない人」が多数派という現実

- 超知性リテラシーの必要性——「知らない」はリスクになる時代

- リスキリングが急務——変化できる者が生き残る

- DX推進のカギは「伝播力」——あなたの一歩が社会を変える

- まとめ:認知と利用のギャップが次のチャンス

【記事概要】

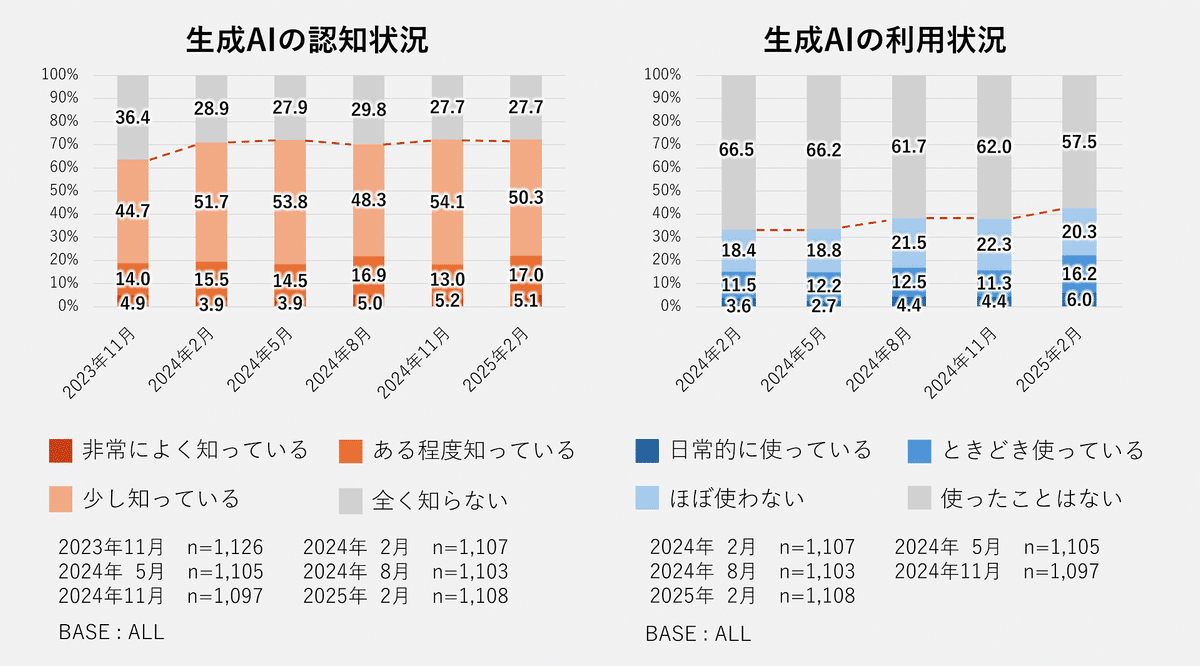

「生成AIはすでに一日目(Day1)」であり、次なる段階「AIエージェント(二日目)」が到来していると近森満は語ります。しかしながら、調査によれば、生成AIの認知度は約70%で横ばい、日常的な利用者はわずか6%。利用しない理由の多くが「必要性を感じない」「会社が使わせてくれない」という驚くべき実態が明らかになりました。

特にIT業界以外では生成AIの活用が進んでおらず、社会全体としてのデジタル・トランスフォーメーション(DX)の加速が求められています。この記事では、生成AIを使いこなしている人こそが“勝ち組”であるとし、これからのAI活用に向けた心構えや、組織・社会としてどう育成・普及を進めるべきか、近森氏独自の視点と具体的な提言を展開します。

GMOリサーチ&AIによる最新の生成AIに関する定点調査結果をもとに、生成AIの現在地と今後の課題について深掘りした内容です。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AIはすでに「Day1」——あなたはその目撃者である

最近、GMOインターネットグループが実施した生成AIに関する定点調査が話題となっています。このレポートが示したのは、認知度は約70%と横ばいである一方、日常的に活用している人は全体のたった6%しかいないという衝撃的な事実です。

私、近森満は毎日AIを使い倒している立場として、「今この瞬間」が生成AIの一日目(Day1)だと確信しています。そして、次に来るのが「Day2」、すなわちAIエージェントの時代です。AIが単に情報を出すのではなく、私たちの意思を汲み取って先回りして提案してくれる“パートナー”になる——この段階に突入しつつあるのです。

横ばいの認知と活用の壁——「使っていない人」が多数派という現実

今回のGMOリサーチの調査は、日本国内の15歳以上を対象に1,172人の回答を得たものです。その中で、生成AIを「非常によく知っている」「ある程度知っている」と回答した人はわずか22%。つまり約78%は、「少し知っている」か「まったく知らない」という層なのです。

さらに、日常的に使っている人は6%、時々使う人が16%。合わせて22%の人が利用しているとされる一方で、残る約78%は「ほぼ使わない」「使っていない」と回答。ここに“業務利用の壁”が横たわっています。

使わない理由としては「必要性を感じない」「会社が使わせない」「プライバシーや知財の懸念」「著作権問題」などが挙げられており、AIのメリットよりもリスクが強調されている傾向が見られました。

事例: IT業界とその他業界の温度差

調査の中では、非常によく知っていると答えた5.1%の多くはIT業界に属する人々ではないかと近森満は推測します。また6.0%が「非常によく使っている」と回答していますがこれも主にIT業界に属する人。一方で、製造業やサービス業などその他の業界では、使用率はわずか17%程度。IT業界の人は働く人全体の3.4%です(近森の独自調査)。

このギャップが意味するのは、IT以外の業界では生成AIの導入・活用が進んでいないという実態。社会全体でみれば、生成AIを使いこなしている層はほんの一部でしかありません。

参考:AIトレンドに関する自主調査(GMOリサーチ&AI社)

【定点調査レポート(AIトレンド)】生成AIの認知度は横ばいで推移、利用率は1年間で9.0ポイント上昇【GMOリサーチ&AI】業務利用での拡大には、プライバシーや権利の保護への不安の解消が課題

https://www.gmo.jp/news/article/9468/

超知性リテラシーの必要性——「知らない」はリスクになる時代

ここで強調したいのが、「超知性リテラシー」という概念です。これは、生成AIやAIエージェントと共存し、利活用していくための新しいスキルセットとマインドセットを指します。

たとえば、膨大なデータの名寄せや分析、サマリー作成といった作業。これまでなら時間と手間がかかっていた作業も、AIに任せれば“いい感じ”にまとめてくれるようになりました。私たちの仕事のやり方、考え方が根底から変わる。それが、超知性時代の到来です。

そしてこのリテラシーは、「知っている」だけでは不十分。「使って」「検証して」「周囲に伝える」までが、真の学びになるのです。

リスキリングが急務——変化できる者が生き残る

私が何度も強調している「リスキリング(学び直し)」は、この生成AI時代においてますます重要になります。使える人と使えない人で、仕事の質も生産性も大きく変わるからです。

企業はただツールを導入するだけでなく、従業員が自分事としてAIを活用できるように育成する必要があるのです。つまり、「技術導入=DX完了」ではなく、「マインドチェンジとスキルチェンジ」こそが、DXの真のゴールなのです。

事例: 名刺データのAI名寄せ

私は20年以上前からパソコンを使っており、いろいろなフォーマットの名刺データ(その時代のデータ)も手動で管理してきました。しかし、AIを使えば「近森満」という名前の表記揺れも一発で統合し、データを整理してくれます。しかも、過去のデータまで遡って「サマリー化」してくれる。

このような機能は、生成AIだからこそ実現できることであり、まさにリスキリングによって得られる“活用能力”の一端です。

DX推進のカギは「伝播力」——あなたの一歩が社会を変える

生成AIは一部のエキスパートが使うものではありません。誰もが使える、使うべき時代に入ったのです。ここで重要になるのは、「自分だけ使えればいい」ではなく、周囲にどれだけ広げられるかという視点です。

例えば、業務でAIを使ってみて便利だったら、仲間や部下にもそのメリットを伝える。それだけで、職場全体の生産性が変わる可能性があるのです。

まとめ:認知と利用のギャップが次のチャンス

本記事のポイントは以下の通りです。

・生成AIの認知は高止まり、利用率は依然として低水準

・社会全体としては「Day1」レベルにある

・使っている人が“勝ち組”であるという事実

・今後はAIエージェントとの共生がテーマに

・企業はマインドチェンジとリスキリングを両輪で進める必要がある

この内容を踏まえ、生成AI活用やAIエージェント導入に向けた企画書や社内プレゼンに活かすべきポイントは、「利用格差の是正」「教育によるリテラシー向上」「AIとの協働型業務設計」です。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合設立理事(DX推進)

・一般社団法人サステナブルビジネス機構幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)