目次

- はじめに:テクノロジー進化の分水嶺に立つ私たちへ

- 第1章:生成AIとチャットボットが牽引するビジネス自動化の進化

- 第2章:雇用の再定義とスキルセットの再構築

- 第3章:VR/ARがもたらす働き方と教育の革命

- 第4章:バーチャル空間で再構築される購買とエンタメ体験

- 第5章:6GとIoTが実現するスマート社会のインフラ構築

- 第6章:暮らしの中に浸透するスマート化と健康管理の未来

- まとめ:変化に乗るか、取り残されるか――あなたの3年間の選択

【記事概要】

テクノロジーの進化が急速に進む現代、次の3年間で私たちの働き方・暮らし方はどう変わるのか?

「超知性AI時代」におけるビジネスと社会の変化をテーマに、株式会社サートプロ代表の近森満自身の体験と展望を交えて語ります。生成AIによるビジネス自動化からスキルセットの変容、リスキリングの必要性、そして拡張・仮想現実の実用化による働き方の変革や、通信インフラの進化による地方創生の可能性まで、リアルな現場視点で未来を見据えた内容が展開されます。読み手は近未来の変化に対して、どのように備えるべきか、何を学び直すべきか、実践的なヒントを得ることができます。

【本文】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。 www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。 www.certpro.jp/dxconsulting/

はじめに:テクノロジー進化の分水嶺に立つ私たちへ

2025年の春。ビジネスの現場も、教育の場も、家庭のあり方も、静かに、けれど確実に変わりつつあります。

かつての「未来予測」は、遠い先の話でした。しかし、今や未来は“たった3年後”に迫っています。AIやIoT、AR/VRなどのテクノロジーが実用段階に突入し、我々の仕事や生活に組み込まれるフェーズに入ったのです。

私がこの話をしているのは年度末、2025年3月31日。明日から新しい年度が始まり、新入社員が会社にやってきます。彼らが社会に出てから迎える3年間こそが、この変化の渦の中心になります。

もちろん変化は新入社員だけのものではありません。我々大人もまた、「変化に適応する力」を問われています。

この3年間で、社会はどこまで変わるのか?テクノロジーはどのように私たちの行動、価値観、働き方を変えていくのか?そして私たちは、どんな準備をしておくべきなのか?

今回は、私自身が現場で見聞きし、実際に導入支援している実例を交えながら、「今後3年間の社会変革の地図」を、みなさんと一緒に描いていきたいと思います。

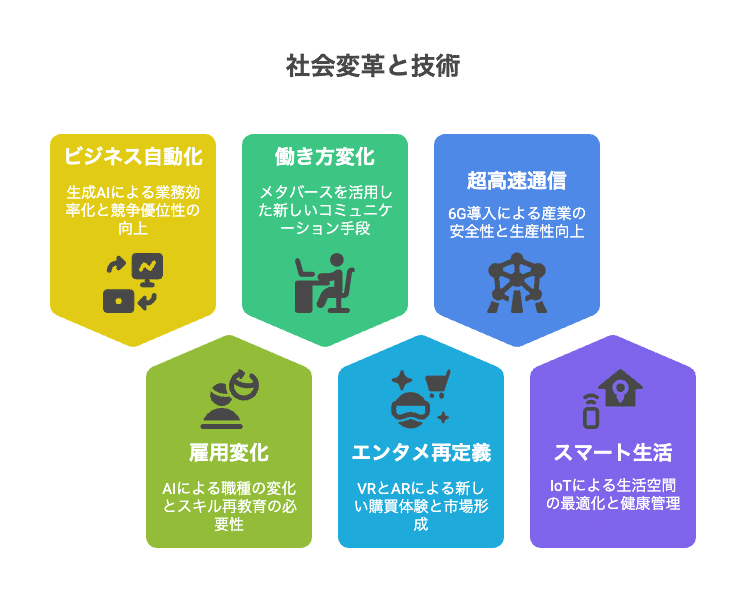

キーワードは、生成AI・リスキリング・メタバース・6G・スマートライフ・地方創生。

一見、難しそうな言葉に見えるかもしれませんが、大丈夫。身近な例を交えながら、できるだけわかりやすくお話していきます。

未来の話を、今日の企画書のネタに変えていきましょう。

※本記事は近森満独自の視点で表現していますので実際とはかけ離れている可能性がありますことをご承知おきください。

第1章:生成AIとチャットボットが牽引するビジネス自動化の進化

業務の中心に据えられる生成AI

いよいよ、生成AIが本格的に業務の中心に据えられる時代が到来しました。企画書、レポート、提案書、マニュアル、議事録、マーケティング資料など、従来“人の手”で作成していた情報資産の大部分が、AIによって自動生成されるようになりつつあります。

もちろん、すべてをAIに任せるわけではありません。ですが、たとえば“ベースとなる構成やドラフトをAIが生成”し、それを人間が確認・修正・最終化する流れが定着することで、業務スピードは劇的に向上します。

意思決定の高速化=競争優位性の確保につながるこの変化は、企業経営における武器そのものです。

顧客対応の自動化と満足度向上

さらに、生成AIとチャットボットの連携も進化しています。社内FAQや問い合わせ対応を担うバーチャルアシスタントが、業務ナレッジをベースに自律的な応答を行うことで、ヘルプデスクやコールセンター業務の多くが再構成されつつあります。

この変化は単なるコスト削減に留まりません。顧客満足度の向上、24時間対応、迅速かつ正確なレスポンスといったユーザー体験の向上にも直結しているのです。

人材再配置と創造的業務への移行

結果として、コールセンターなどに従事していた人材は、「より創造的な業務」や「対人スキルを要する業務」へと再配置される流れに。これは人材の最適活用とも言えるでしょう。

AI導入における“人間の責任”

一方で、注意が必要な点もあります。 AIが出力した情報をそのまま使うのではなく、人が責任を持ってチェックし、判断することが不可欠です。

AIは責任を負いません。出力結果の正確性や、文脈の適合性を最終的に評価するのは、あくまで人間です。

「生成AIを導入すれば、すべてが自動でうまくいく」という幻想は捨てましょう。あくまでもAIは“補助的なツール”であり、“主導権は人間”にあるというマインドセットが今後ますます重要になります。

変革は働き方そのものを変える

この変革は、単なる業務効率化ではありません。働き方の質そのものを変える第一歩となるのです。

第2章:雇用の再定義とスキルセットの再構築

定型業務の終焉と人材の再配置

AIの進化により、事務職や単純な定型業務の多くが代替可能な時代に突入しています。これまでは“手を動かすこと”が評価されてきましたが、今後は“考えること”や“創造すること”が主な役割にシフトしていきます。

そのため、企業は単なる業務効率化だけでなく、人材を新たな業務領域へと再配置する必要性に迫られています。ここで重要となるのが「リスキリング(再教育)」です。単に別の部署に異動するだけではなく、全く新しいスキルセットを身につけることが求められているのです。

リスキリングの中心にある3つの力

リスキリングにおいては、以下の3つの能力が特に重視されるようになります:

①企画・構想力:ゼロから価値を生み出す力。課題を見つけ、仮説を立て、仕組みを考える能力が不可欠。

②クリエイティブスキル:文章作成、デザイン、動画編集など、アウトプットを生み出す表現力。

③問題解決力:論理的思考力や俯瞰的視点をもとに、複雑な問題を分解・分析し、解決に導くスキル。

これらはすべて、生成AIの“出力”を正しく“受け取る”ための土台となる力でもあります。

AI活用力とプロンプトエンジニアリングの重要性

これからの人材評価において新たな指標となるのが、「AI活用能力」および「プロンプトエンジニアリング」です。AIに適切な指示(プロンプト)を与え、目的に沿ったアウトプットを得るためには、相応の設計力や構成力、そして文脈理解が必要となります。

言い換えれば、AIを単なる道具ではなく“パートナー”として使いこなす力が、今後のキャリア構築において必須スキルとなっていくのです。

社員の適性と成長を見極めるマネジメント

もちろん、すべての社員がすぐに新しいスキルを獲得できるわけではありません。だからこそ、企業は“個々の特性”を見極め、適切な再配置と支援を行うマネジメントが求められます。

これまで以上に、人事部門と教育部門の連携、パーソナライズされた研修設計、キャリアの伴走支援が重要になります。マネジメント層自身も、AI時代の人材戦略について再学習することが不可欠です。

働き手に求められる“自己変革”の姿勢

そして、忘れてはならないのが、働き手自身の“覚悟”です。企業が支援の仕組みを用意しても、本人に学ぶ意思がなければ、スキルは定着しません。

これからの時代に必要なのは、変化を恐れず、柔軟に学び直し、未知の領域にチャレンジしていくマインドセットです。言い換えれば「適応力」こそが、AI時代の最重要スキルなのです。

この3年間は、あなた自身の“スキル棚卸し”と“キャリア再構築”を行う貴重な機会になるでしょう。

第3章:VR/ARがもたらす働き方と教育の革命

メタバース時代の新しい働き方

リモートワークが一般化した現在、次にやってくるのは「バーチャルワークスペース」の定着です。メタバース上に構築されたオフィス空間や会議室では、アバターを通じてリアルに近いコミュニケーションが可能になります。

従来のビデオ会議では再現できなかった“偶発的な出会い”や“雑談による気づき”といった価値も、バーチャル空間では再構築されつつあります。これにより、創造的なコラボレーションが場所に縛られず実現できるようになるのです。

教育・研修の現場を変えるVRトレーニング

VRは働き方だけでなく、教育現場にも革新をもたらしています。たとえば製造現場や建設業界では、現地での実習が難しい作業を、VRで安全に模擬体験できるようになりました。

さらに医療や介護、航空、エネルギーなど高リスクな職種でも、現場の再現度が極めて高いVR教材によって、現実に近いスキル訓練が可能となっています。

これは単なるコスト削減ではなく、知識と技能の習得効率を飛躍的に向上させ、属人的なOJTに依存しない仕組みを構築する意味でも、大きな意義があります。

教育格差と知識の非対称性を是正する

地方や離島など、教育資源が限られている地域にとっても、VRは新たな学びの扉を開きます。遠隔地でも都市部と同じ品質の教育コンテンツを体験できることで、教育格差の是正に貢献します。

さらに、言語・身体・認知などに障害のある方々に対しても、カスタマイズされた学習環境が提供可能となり、インクルーシブな教育の推進にもつながります。

技術の活用には“使いこなす力”が求められる

一方で、こうしたテクノロジーを効果的に活用するためには、それを扱う側のリテラシーが必要不可欠です。

機器の操作方法だけでなく、どう設計し、どう活用すれば学習効果が高まるのか。そこには教育設計(インストラクショナルデザイン)や体験設計(UX)の知見が求められます。

導入しただけでは成果は出ません。現場で活用しきれる「運用力」と、それを支援する教育プラットフォームの整備が、今後の鍵を握るでしょう。

教える側・学ぶ側、双方の意識改革へ

最後に必要なのは、教える側のマインドセットです。「教科書を開いて座学で教える」時代から、「仮想空間で共に体験し、学び合う」スタイルへの転換が求められます。

一方、学ぶ側もただ“受け身”でいるのではなく、能動的に環境にアクセスし、自ら設計していく力が求められるようになります。

VR/ARは、学びの形式だけでなく、学びに向かう姿勢そのものを変えていくのです。

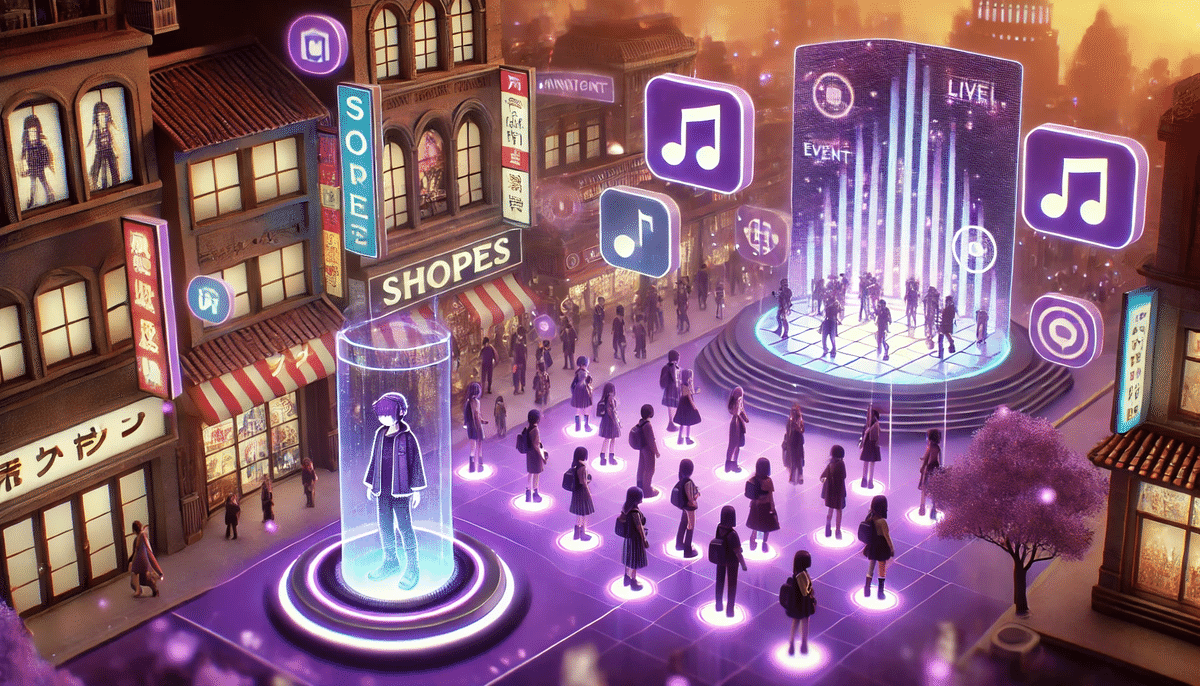

第4章:バーチャル空間で再構築される購買とエンタメ体験

バーチャル試着から仮想ショッピングへ

バーチャル空間を使った購買体験が、すでに私たちの生活に入りつつあります。たとえば、仮想空間上でアバターが服を試着し、そのフィット感や色味を確認してから購入できる仕組み。これは、リアル店舗以上の利便性とパーソナライズ性を提供します。

これにより、返品率の低下や顧客満足度の向上といった効果が期待され、ECの常識が大きく変わろうとしています。

タスク型AIショッピングの登場

OpenAIなどが提供する「タスク」や「オペレーター」機能の進化により、ユーザーが設定した条件に合わせて商品を探し、自動でカートに入れるといった“半自動購買”が実現可能になっています。

たとえば「黒のフーディ(XLサイズ)が10,000円以下で登場したら購入」など、明確な条件を指示しておけば、AIが日々情報を監視し、自動処理してくれるのです。

これは、忙しいビジネスパーソンや情報収集に手間をかけられないユーザーにとって、新たなUX(ユーザー体験)の提供となり得ます。

エンターテインメントの定義が書き換えられる

ARやVR技術を駆使したエンターテインメントの進化も著しいです。メタバース上で開催される音楽ライブや演劇、スポーツイベントなど、インタラクティブで没入感ある体験がスタンダードになりつつあります。

実在のアーティストが仮想空間に登場し、観客はアバターとして参加。リアルでは味わえない距離感や演出効果に、多くのファンが熱狂しています。これにより、新たなマネタイズ手段やファンマーケティングの可能性が開かれているのです。

バーチャル×購買×エンタメの融合市場

メタバース内では「ライブ×グッズ販売」「イベント参加で限定アイテム獲得」といった融合型ビジネスが拡大中です。イベント空間そのものがショッピングモール化し、参加体験がそのまま購買行動につながる仕組みが整備されつつあります。

この領域は、クリエイターエコノミーやNFT(非代替性トークン)との親和性も高く、個人が“空間・時間・商品”すべてをデザインし、収益化する時代が始まっています。

ユーザー行動とUXデザインの再構築が鍵

これからの購買・エンタメの設計には、従来の「見せ方」や「店舗設計」の常識は通用しません。

必要なのは、ユーザーの没入体験を前提としたUX設計と、AI・AR/VR・ブロックチェーンなどの技術を統合的に活用する視点です。

「どこで・何を・どんな感情で買ってもらうか」までを設計しなければ、未来のユーザーの期待には応えられない時代になっています。

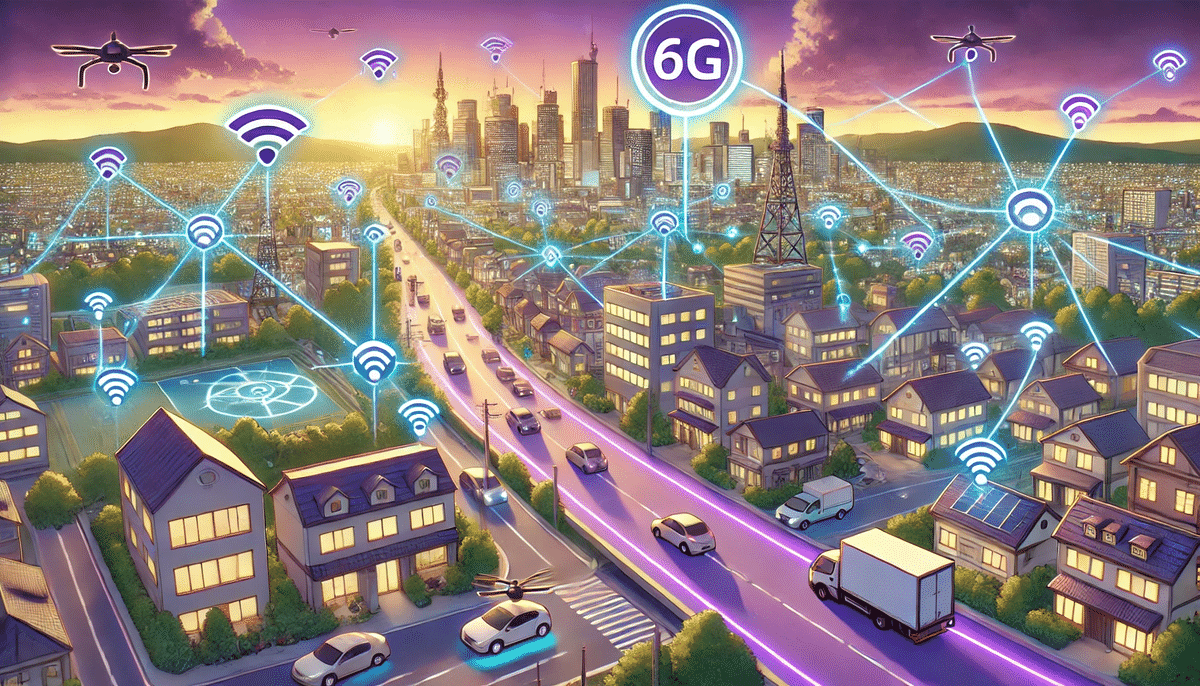

第5章:6GとIoTが実現するスマート社会のインフラ構築

次世代通信「6G」がもたらす超リアルタイム社会

2027年頃の実用化が見込まれている6Gは、現在の5Gよりも圧倒的に速く、遅延のほぼない通信を実現します。これにより、従来では考えられなかった領域でのリアルタイム制御が可能となります。

たとえば、自動運転や遠隔医療、ドローンによる物流、スマート工場におけるロボット連携など、“一瞬の判断”が要求される分野の実用化が加速します。

産業の安全性と生産性を飛躍的に向上させる

6GとIoTが連携することで、各種センサーからのデータを即座に集約・分析し、リアルタイムで判断・制御することが可能になります。これにより、工場や建設現場など、リスクが高く変化の激しい環境下でも、安全性の確保と生産性の両立が実現します。

また、都市インフラにおいても、信号や交通管制、災害警報、街路灯の自動点灯など、街全体が「考える」ような設計が広がっていきます。

通信格差がなくなることで進む地方創生

もう一つの注目ポイントは、通信インフラの地域格差が縮小することです。これまでは都市部に集中していた高品質な通信が、6Gによって地方や山間部にも届くようになります。

これにより、リモートワークやテレメディスン(遠隔医療)、地域教育のオンライン化が一気に加速。地方からでも都市部と変わらぬサービスや仕事環境が手に入る社会が到来します。

また、物流や観光、農業など地域資源を生かしたスマートビジネスが拡大することで、新たな経済圏の誕生=地方創生が加速するのです。

あらゆるものが“つながる”生活空間の実現

IoTの進化により、家電、住宅設備、交通機関、エネルギーシステムなど、生活に関わるすべてがネットワークで連携されるようになります。

たとえば、スマートホームでは電気・水道・ガスの最適制御や、防犯・見守り機能の自動化が進み、暮らしが“自律的に快適化”されるようになります。

また、電気自動車が家庭と連動して非常時に電力を供給したり、家電とスマホが連携して遠隔操作できる仕組みなども、すでに実用段階に入っています。

通信×IoT×AIの融合が未来インフラを形づくる

6G・IoT・AIのトリプル連携が進むことで、私たちの暮らしは単なる“便利”から“予測し先回りする”フェーズに入ります。

例えば、ヘルスケアでは体調データをリアルタイムに分析して自動で医師にアラートを送る、交通では混雑状況を先読みしてルートを自動変更するなど、“自律型社会”が構築されていくのです。

これらの未来を実現するためには、技術の導入と並行して、それを活用し運用できる人材育成も不可欠です。

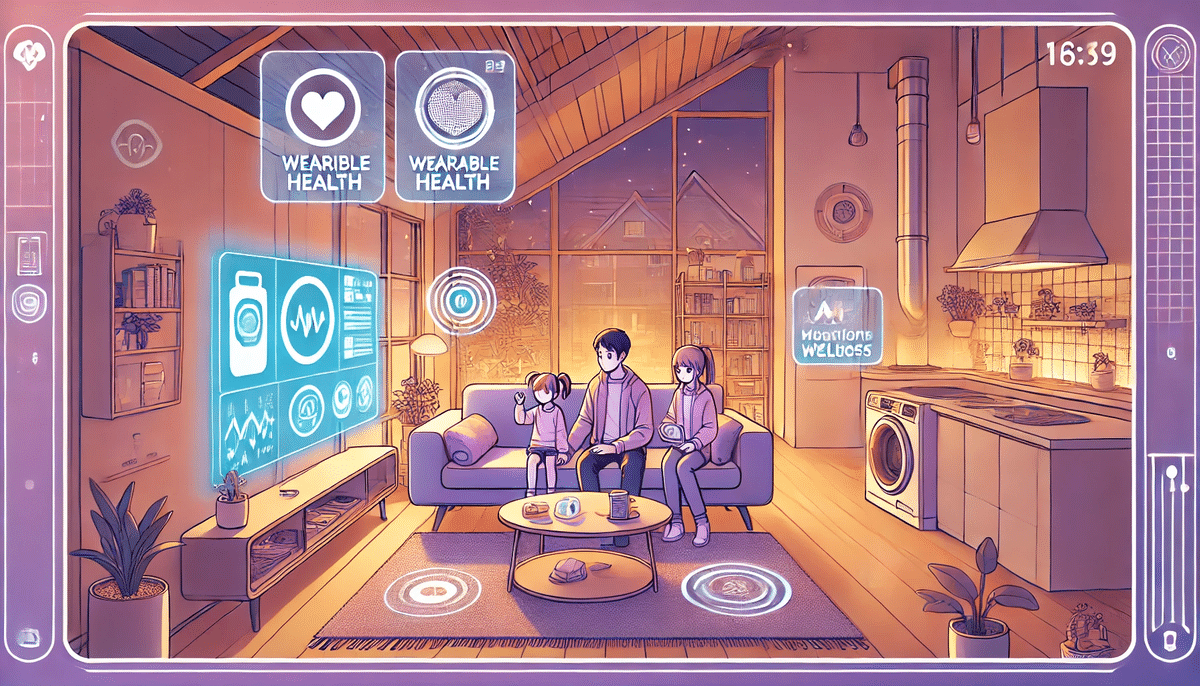

第6章:暮らしの中に浸透するスマート化と健康管理の未来

スマートライフが日常のあらゆる場面に広がる

私たちの住まいや都市環境も、急速にスマート化が進んでいます。スマートハウスでは照明・空調・家電・防犯といったあらゆる設備がネットワーク化され、ユーザーの行動や好みに合わせて最適な環境を自動的に構築します。

また、スマートシティ構想のもと、都市全体がセンサーとAIで統合管理され、エネルギー効率や安全性の高い持続可能な社会インフラが構築されつつあります。

暮らしそのものが“インテリジェント化”する時代に突入しているのです。

交通・家電・エネルギーの相互連携

スマート化は単体の製品に留まらず、「連携」することで真価を発揮します。たとえば電気自動車は、家庭のエネルギー源としても活用可能になり、停電時のバックアップや電力ピークの調整にも貢献します。

IoT化された家電同士が連携し、省エネ運転を自律的に判断するなど、環境負荷を抑えつつ快適性を向上させる暮らしが可能になります。

交通インフラにおいても、混雑状況に応じてリアルタイムで運行情報を最適化する「スマートモビリティ」が浸透しており、通勤や移動ストレスの軽減にも寄与しています。

AI×IoTが支える“家庭での健康管理”

特に注目すべき進展は、AIとIoTによるパーソナルヘルスケアの一般化です。ウェアラブルデバイスやスマートウォッチによって、心拍数・血圧・睡眠の質・活動量などが常時記録され、健康状態を見える化するのが当たり前になりました。

これにより、体調の変化を早期に察知し、必要であれば医療機関と自動連携するなど、未病(みびょう)予防や慢性疾患の管理が“家庭レベル”で可能になります。

高齢化社会において、自宅での健康維持・見守り・緊急対応ができることは、本人・家族・医療機関のいずれにとっても大きな安心材料となります。

医療リソース不足へのテクノロジー対応

高齢化と医療需要の増加に対し、医師や看護師など人的リソースには限界があります。これに対する一つの解決策が、AIによる症状解析やチャットボットによる初期問診、ロボティクスによる介護補助など、人間の業務を補完するテクノロジーの活用です。

ただし、医療という人命に直結する分野においては、AIや機械による“完全代替”ではなく、あくまでも人間と共に支え合う「協働型モデル」が重要になります。

スマート社会に必要なのは“意識のアップデート”

ここまで紹介してきた技術革新の恩恵を最大限に享受するためには、ユーザー側の“使いこなす力”も求められます。システムはあっても使われなければ意味がないからです。

必要なのは、操作マニュアルを覚えることではなく、日常生活の中に自然に取り入れる感覚と、変化をポジティブに受け入れるマインドセットです。

そして企業・自治体・教育機関は、これらを支える教育や研修環境を整え、すべての人がデジタル化された社会に適応できるよう、持続的に支援していく必要があります。

まとめ:変化に乗るか、取り残されるか――あなたの3年間の選択

テクノロジーの進化は待ってくれない

この3年間で起こる社会変革は、もはや予測ではなく、すでに“始まっている未来”です。生成AI、メタバース、6G、スマートホーム、そしてパーソナルヘルスケア。これらは一部の専門家だけの話ではなく、すべての生活者、すべての働き手に関わるテーマです。

企業にとっては、業務の効率化と価値創造の両立が求められ、個人にとっては、職業人としての在り方やスキルの再構築が問われています。

成長の鍵は“超知性リテラシー”と“マインドセット”

変化の波に対応するためには、単にテクノロジーを理解するだけでなく、それをどう使いこなし、どのような価値に変換するかという“リテラシー”が求められます。近森満が提唱する「超知性リテラシー」はまさにこの考え方の核心です。

また、技術よりも先にアップデートすべきなのは「マインドセット」。変化に対して臆せず、柔軟に思考と行動を変えていける姿勢こそが、次の時代を生き抜く最大の武器です。

企業も個人も、いま“種をまく”時期

この3年間は、企業にとっても、個人にとっても、“変化に乗るか、取り残されるか”を分ける重要なフェーズです。

テクノロジーを“使う側”に回るか、それとも“使われる側”に甘んじるのか。未来を“創る側”に回るか、それとも“受け身”で生きるのか。

どちらの選択をするかは、いまこの瞬間の“行動”にかかっています。

一緒に変化しよう、未来はもう始まっている

近森満のメッセージは明快です。

「未来に備えるのではなく、未来を迎えに行こう。」

このブログを読んだあなたには、今日からできる第一歩を踏み出してほしいと思います。学ぶこと、試すこと、発信すること。その一つひとつが、確実にあなたの未来をつくっていきます。

時代は進んでいます。あとは、あなたが進むだけです。

いかがでしたでしょうか?

「今後3年間で起こる社会とテクノロジーの進化」をテーマに、生成AIからVR/AR、6G・IoT、そして健康管理の未来まで、幅広く展望してきました。これは単なる未来予想図ではなく、すでに私たちの足元に現れ始めている現実です。

この変化に“気づき”“学び”“行動する”ことこそが、未来に向けた最大の投資です。誰かが変えてくれるのではなく、私たち一人ひとりが「未来を選び取りに行く」姿勢が求められています。

私は教育と人材育成の現場に長く携わってきましたが、これほどまでに“学び直し”と“マインドチェンジ”が求められている時代はありません。

もし、今この時点で「何かしなければ」と感じたのであれば、ぜひ一歩踏み出してください。SNSで発信してみる、AIを触ってみる、オンライン講座を受けてみる。それで充分です。あなたの“行動”が、3年後のあなた自身をつくります。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

▷ 株式会社サートプロ 代表取締役CEO

▷ IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

▷ 一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

▷ 電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

▷ IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

▷ ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

▷ 経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

▷ 経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

▷ デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

▷ DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳