目次

- 生成AIの驚くべき進化──画像生成に日本語テキストが載る時代へ

- 表現力と課題が隣り合わせの時代──著作権との付き合い方

- 日本語テキストの“宇宙語”からの脱却

- コンテンツ制作の民主化と職業の再定義

- デジタル時代のリスキリングとマインドチェンジ

- まとめ:生成AI時代のDX実装に必要な視点

【記事概要】

ついにChatGPTの画像生成機能が進化し、日本語のテキスト入り画像が作成可能なフェーズへ突入しました。

近森満自身のプロフィール写真をアニメ風やスチームパンク風、ジブリ風などに生成して検証。表現の自由度や著作権問題、そして生成精度の向上を語る中で、これからのクリエイティブの在り方や職業の再定義について考察します。

生成AIによって誰もがデザインやコンテンツ生成を自分でできる時代において、変化への適応と「脳死しない」マインドセットがいかに重要かを訴え、未来の働き方やキャリア形成にも話を広げています。

本記事は、生成AI時代のDX推進において現場が直面する課題と可能性を可視化するヒントを提供します。

【本文】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AIの驚くべき進化──画像生成に日本語テキストが載る時代へ

かつて、画像生成AIといえば英語中心のインターフェースやテキスト表現で、日本語の取り扱いには課題が山積していました。しかし今、ChatGPTとDALL·Eの組み合わせにより、日本語のテキストを含んだ画像生成が現実のものになりました。これは「AIイラスト」や「プロモーションコンテンツ」といった分野において、業務での活用範囲を一気に広げる革命的なアップデートです。

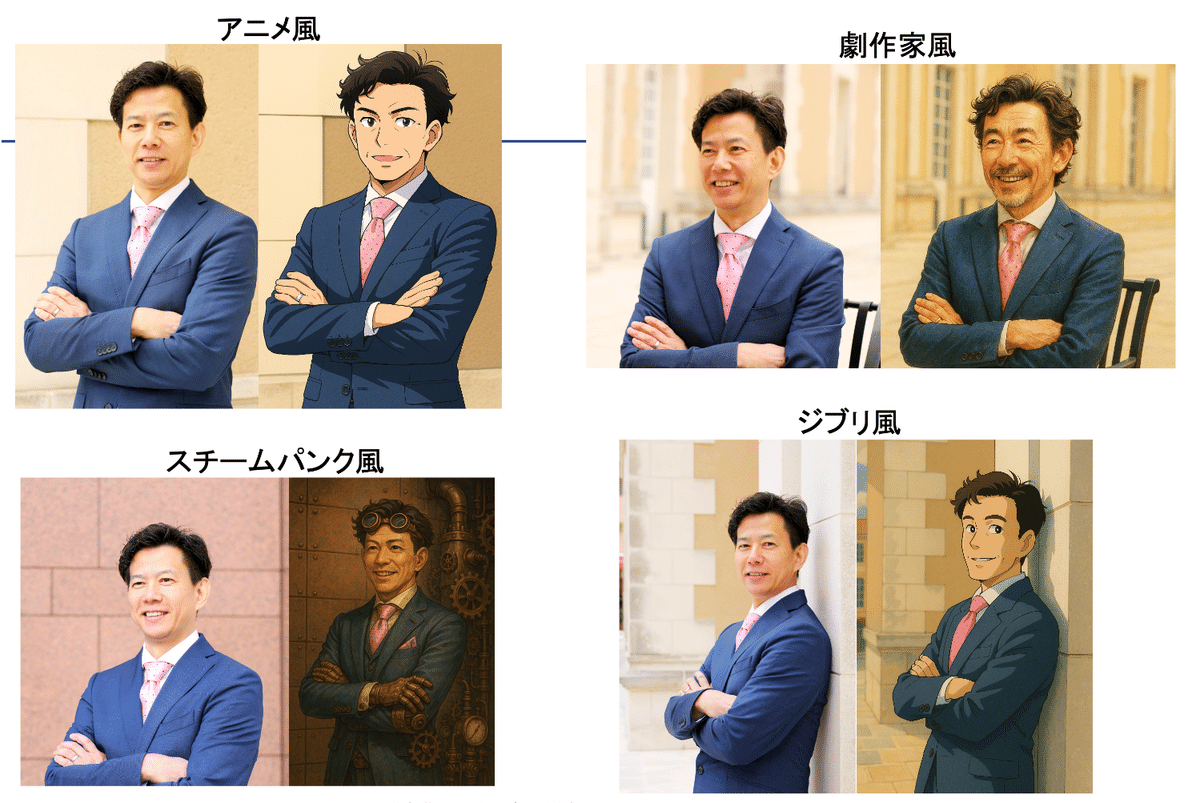

生成AIで自分のプロフィール画像をジブリ風やスチームパンク風、劇作家風、アニメ風に変換することで、表現の幅や精度、そして「誰にでもできる創造力の拡張」という恩恵を実感しました。

表現力と課題が隣り合わせの時代──著作権との付き合い方

今回私が生成した4種類の画像には、それぞれの作風の魅力と課題がはっきりと表れていました。たとえばジブリ風の画像は非常に完成度が高く、40代に見えるような優しい表情が印象的でした。ですが、ジブリ風と一口に言っても、これは明確に「著作権」が意識される領域です。

AIが生成したからといって無制限に利用できるわけではありません。特に商用利用やSNSでの拡散時には、著作権や肖像権に対する理解と注意が必要です。個人でのプロフィール画像に使う分には問題視されないことも多いでしょうが、「これはあくまでオマージュ」という姿勢は不可欠です。

事例: スチームパンク風の画像生成

スチームパンク風では、1900年代の錆びた歯車、蒸気機関のイメージにゴーグルを合わせたデザインが特徴的でした。生成AIがこうした要素を的確に取り込む一方で、手の位置や腕の構造に違和感があったり、背景が不自然だったりと、細かいディテールには課題も。

それでも「これは確かにスチームパンク風」と言える表現力の高さに感動を覚えました。このようなツールが現場の提案資料やキャラクターデザインに導入される未来は、もはや遠くありません。

日本語テキストの“宇宙語”からの脱却

生成AIでテキストを含んだ画像をつくる際、英語ではかなり早い段階から安定した表現ができていました。(中にはおかしいものもありましたが)

しかし、日本語に関しては「宇宙語」と揶揄されるほどの誤変換や幻想(ハルシネーション)が頻発していたのです。

今回のアップデートで、日本語テキストもきちんと画像内に収まるようになり、「〇〇株式会社」「生成AIの使い方」「50代ビジネスマンの悩み」といったリアルな文字表現が可能になりました。もちろん、まだフォントの違和感や字形の乱れがある部分も残っていますが、これからの改善が大いに期待されます。

📓キーワード解説:生成AIと日本語テキストの関係性

生成AIとは、人間の入力(プロンプト)に応じて、画像や文章などを自動的に生成するAIのことです。日本語対応が進んだことで、企業の広告バナーやプレゼン資料などにも活用できるようになり、業務の内製化が加速するきっかけにもなっています。今後は、プロンプトエンジニアリングという新たなスキルが、IT人材の標準スキルセットに含まれていくでしょう。

コンテンツ制作の民主化と職業の再定義

このような生成AIの進化は、「誰でもコンテンツが作れる」時代を象徴しています。アイコン画像、バナー、SNS用サムネイルまで、少し学べばツール一つで完結できるようになりました。デザインの民主化とも呼べるこの流れは、既存の職業に再定義を迫っています。

たとえば、イラストレーターやグラフィックデザイナーといった職業は、「手作業による唯一無二の表現」に特化していくのか、それとも「生成AIを使いこなすプロンプト設計者」として進化するのか、大きな岐路に立たされているのです。

事例: AIで消えにくい職業は本当にあるのか?

2015年、野村総研のレポートで「AIに代替されにくい職業」が発表されました。その中で「アニメーター」や「クリエイター」は、長らく安泰とされてきました。ところが、ChatGPTやDALL·Eが高度化するにつれ、その前提も揺らぎ始めています。

ただし、ここで忘れてはならないのが「品質」。AIが生み出すコンテンツは、完璧ではありません。手の本数が合わない、奥行きのパースが狂っている、日本語が変になる──こういった“ハルシネーション”が発生する限り、「最終確認をする人間」の価値は揺るぎません。

デジタル時代のリスキリングとマインドチェンジ

このような状況を受け、企業や個人に求められるのは、「脳死しない」姿勢です。「頭ごなしに」「AIの言いなりに」なってしまいがちですが、考えることをやめてしまっては元も子もありません。

いま、できないことも、明日にはできるようになっているかもしれません。その変化を前向きに捉え、常に自らのキャリアパスをアップデートするマインドセットが不可欠です。

今後は、リスキリングによって、生成AIを活用できる人材とそうでない人材の間に大きな溝が生まれます。そのためにも、企業としては生成AI講座やプロンプト教育のeラーニング導入など、育成施策を早期に進めることが求められます。

📓キーワード解説:リスキリングとは

リスキリングとは、業務やキャリアの変化に対応するために新たなスキルを習得することを指します。DX推進の文脈では、AIやIoT、データサイエンス、プロンプトエンジニアリングといった新世代スキルを身につけることが中心テーマとなっています。単なる研修ではなく、実務に繋がる継続的な学びが重要です。

まとめ:生成AI時代のDX実装に必要な視点

このように、生成AIの進化はビジネスにも大きなインパクトを与えます。「AIで作れるからデザイナーは不要」という極論ではなく、「AIを道具として使いこなす人材」の育成こそが、これからのDX企画書に盛り込むべき視点です。

職業が奪われるのではなく、職業が変わる。

スキルが無くなるのではなく、スキルの定義が進化する。

そうした観点から、生成AI時代のデジタル人材戦略を設計することが求められます。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳