企業の生成AI活用に潜む“宙ぶらりん問題”とは?コンプライアンスとリテラシーを整えるための第一歩|#超知性ASI時代のDX企画書のネタ帳

【記事概要】

生成AIの活用がビジネス現場に浸透しつつある一方で、企業としての明確な方針が定まらず、個々の社員が自己判断で利用している“宙ぶらりん”な状況が広がっています。本記事では、近森満がこの問題を「使っていいのか悪いのかを会社が表明していない」と定義し、特に中小企業においてリテラシー教育やコンプライアンス体制の未整備が大きな課題になっていることを指摘します。

さらに、生成AIの利用に伴うコストや社内規定の整備、セキュリティ対策の必要性を論じ、経営陣が今こそ意思決定とルール作りを急ぐべきであると訴えます。

目次

- 【本文】

- 経営の現場に横たわる“AIの宙ぶらりん問題”

- 生成AIは“道具”か“投資”か——コストの捉え方が分岐点

- 見過ごせない「リテラシー格差」と「教育不在」

- 「勝手に使って良いけど、ルールやスキルは各自でどうぞ」

- 「使っていいよ」と言えない経営陣が抱えるコンプライアンス不安

- ITツール?それとも“戦略資産”?AIに求められる新しい位置づけ

- 生成AIの活用有無で、社員の士気や競争力に影響も

- 生成AI導入に向けた“最初の一歩”は、意思表明から

- 事例: ChatGPTを禁止せず“利用ガイドライン”を明文化したITベンチャー企業

- 超知性AI時代に必要な“学び方を学ぶ”力

- まとめ(企画書のネタ):生成AIは「使っていい」と宣言しよう

- さいごに

- 【音声配信】

- 【著者紹介】

【本文】

企業の生成AI活用に潜む“宙ぶらりん問題”とは?コンプライアンスとリテラシーを整えるための第一歩

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

経営の現場に横たわる“AIの宙ぶらりん問題”

「うちの会社、生成AIって使っていいの?ダメなの?」——多くの現場社員が抱くこの素朴な疑問こそが、いま企業にとって重大な経営課題となっています。

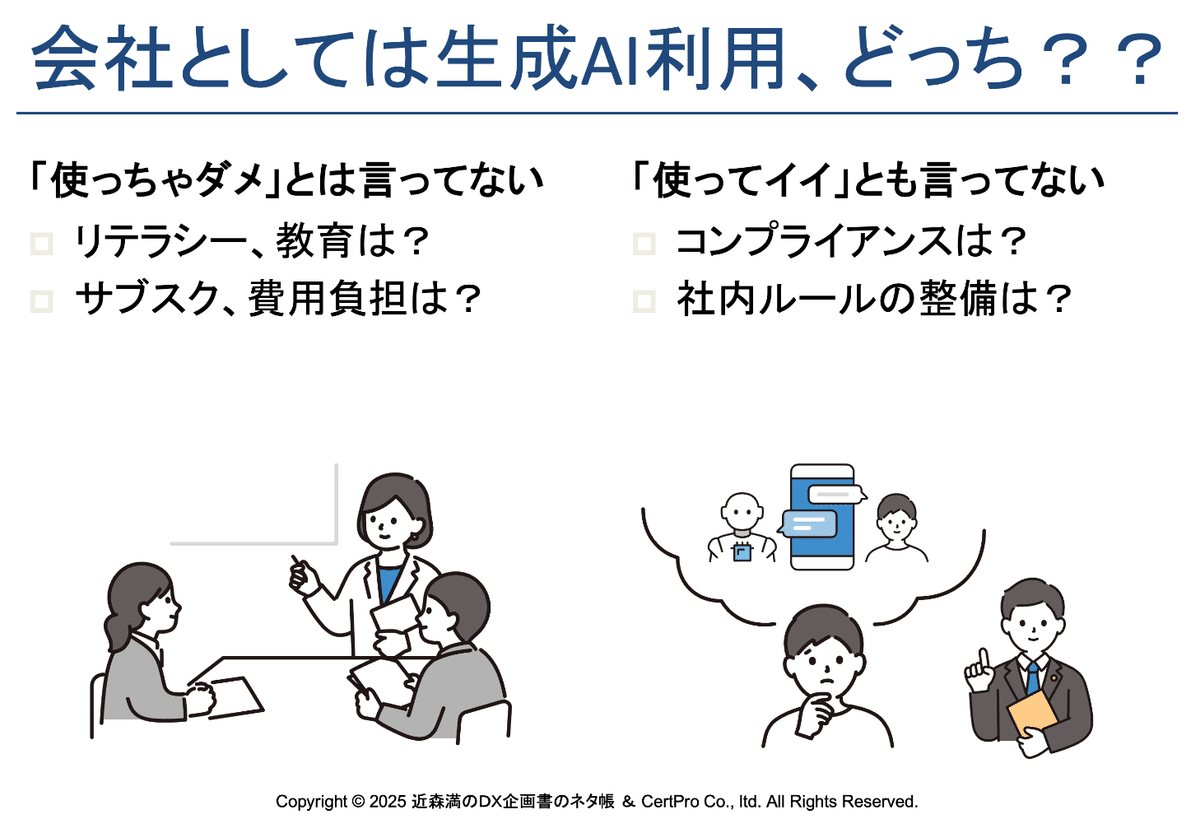

特にChatGPTなどの生成AIは2022年末から急速に普及し、個人の業務効率を爆発的に高めるツールとして注目されてきました。しかし、企業としての方針が曖昧なまま、個人の裁量で使っているケースが多く、「使っていいともダメとも言っていない」という状態、いわば“宙ぶらりん問題”が深刻化しています。

これは、特に中小企業において顕著です。

大手企業や上場企業では、株主や社外ステークホルダーへの説明責任もあり、AI導入方針や活用ロードマップを経営のアジェンダに組み込んでいる企業も少なくありません。しかし、多くの中小企業では「社員が勝手に使ってるけど…まあ、便利だし問題ないんじゃない?」という曖昧な空気のまま放置されているのです。

生成AIは“道具”か“投資”か——コストの捉え方が分岐点

生成AIの業務活用において、最大の分岐点となるのが「費用をコストと見るか、投資と捉えるか」です。

たとえば、社員100人に月額3000円のAI利用ライセンスを導入するとなれば、月額30万円。年間にすれば360万円です。これを単なる“出費”として見ると躊躇するのは当然でしょう。

しかし、この金額で全社員の生産性が飛躍的に上がるなら、どうでしょう? たとえばドキュメント作成時間が1/3になったり、難しいクレームや顧客対応の下書きがAIで瞬時に生成されるなど、間接的な利益は計り知れません。

生成AIは、「高機能な電卓」や「IT秘書」的なポジションになりつつあり、従業員の頭脳を拡張する道具と見ることもできます。

要は“使い方”と“使い方を管理する意志”が必要なのです。

見過ごせない「リテラシー格差」と「教育不在」

もう一つの問題が、社員のAIリテラシーのばらつきです。

ChatGPTだけでなく、マルチモーダルAI、AIエージェント、AIパーソナルアシスタント…今後登場する生成AIの進化スピードはとどまるところを知りません。にも関わらず、多くの企業ではAIの基礎的なリテラシー研修すら実施していないのが実情です。

「勝手に使って良いけど、ルールやスキルは各自でどうぞ」

この無責任な状態では、セキュリティ事故や情報漏洩、著作権侵害リスクも十分に起こりえます。

今こそ、企業は「AIの利用規程」や「社内ガイドライン」を策定し、AI利用に関する教育プログラムを組み込むべきです。

たとえば、

- AIの出力結果は鵜呑みにしない(ファクトチェックの習慣)

- 顧客データや社外秘情報を入力しない

- 使用するツールは社内で認可されたもののみ

こうした基本的なマインドセットを育てることが、企業の信用を守る鍵となります。

「使っていいよ」と言えない経営陣が抱えるコンプライアンス不安

AIを活用したい気持ちはあるが、社内規定が追いつかない。これも多くの経営者が抱えるリアルな悩みです。

「使っていいとは言っていないけれど、使ってダメとも言っていない」

このグレーな状態は、法的なトラブルや情報漏洩が発生したときに、会社として説明責任が果たせなくなるリスクを孕みます。

たとえば、社内の機密情報をChatGPTに入力した結果、それが再学習のデータに使われる可能性がある…という懸念。OpenAIなどのプラットフォーム側は、明示的に「学習しません」と宣言しているケースもありますが、それでも内部規定として「何を使ってよくて、何をしてはいけないのか」を文書化し、全社員に共有する必要があります。

ITツール?それとも“戦略資産”?AIに求められる新しい位置づけ

生成AIを単なる業務ツールとして見なすのか、それとも戦略的な経営資源とみなすのか——この見極めが企業文化を大きく左右します。

たかが生成AI、デジタル文具としての再定義

たとえば、LINEやSlackを使う際には、ほとんどの企業が「利用ポリシー」を定めています。にもかかわらず、生成AIになると「自己責任で」「業務ではなく個人で使っているだけ」という逃げ口上がまかり通っている現実があります。

生成AIはもはや“電卓”ではありません。

社内知見を活用して自社LLM(大規模言語モデル)を構築したり、RAG(Retrieval-Augmented Generation)で業務特化型のAIサービスを導入したりする流れも始まっています。

つまり、生成AIは「業務の道具」から「事業の競争力」にシフトしているのです。

生成AIの活用有無で、社員の士気や競争力に影響も

もし会社が「AIの活用禁止」と明言したとしたら、どうなるでしょうか?

社員の士気が下がり、「なんで他社ではできてるのに、うちは使えないの?」という不満が噴出します。これは人材流出や採用競争力の低下にも直結する可能性があります。

また、AIを活用できる社員と、できない社員の間には、アウトプットのスピードや質において圧倒的な差が出るようになります。

企業が「使わせない」という方針を選んだ場合、その代替としてAIを使わずにどのように生産性を担保するのかを提示する責任が生まれるのです。

生成AI導入に向けた“最初の一歩”は、意思表明から

では、企業は何から始めればよいのでしょうか?

結論は明快です。まずは「AIに対する会社としての立場を明確にする」ことです。

- 「我が社では生成AIを業務において活用する」

- 「利用にあたっては◯◯のルールを守ること」

- 「ガイドラインに基づき、段階的な導入と教育を行う」

このように社内外に向けて立場を表明することが、第一歩となります。

さらに、新入社員の入社時や定期研修において、生成AI活用方針を伝えることも非常に重要です。入社直後に「うちはAI使っていいの?ダメなの?」と問われて、「特に決まってません」という回答では、信頼が損なわれます。

事例: ChatGPTを禁止せず“利用ガイドライン”を明文化したITベンチャー企業

あるIT系スタートアップでは、ChatGPTを業務利用するにあたり、社内で以下のようなガイドラインを策定しました。

- 社外秘データの入力は禁止

- 出力結果は必ず人間がレビューし、責任を持つ

- 利用ツールはChatGPT、Claude、Notion AIに限定

- 利用用途は企画、資料作成、文案起案など

このガイドラインを社内Wikiにまとめ、全社員が同意署名したうえで利用を開始。導入から半年後には、提案書作成の時間が平均40%短縮され、生産性向上が数字でも見えるようになりました。

超知性AI時代に必要な“学び方を学ぶ”力

これからの時代、AGI(汎用人工知能)やASI(超知性AI)が社会に浸透していくと、「”学び方を学ぶ”力」が重要になります。

企業としては、単なるツールの使い方だけでなく、新技術に対する心構えや、正しく使うためのリテラシー教育、つまり“マインドチェンジ”の支援が求められています。

生成AIの導入=教育投資と捉え、自社の未来への備えとすることが、DX推進の本質といえるでしょう。

まとめ(企画書のネタ):生成AIは「使っていい」と宣言しよう

このブログ記事の企画書ネタとしては、次のような見出しをおすすめします:

- 生成AI活用、我が社の方針は「使っていい」!

- AIリテラシー教育で、全社員を“次世代の使い手”に

- 社内ルールがない?それが最大のリスクです

- “宙ぶらりん”状態から脱却し、AIを戦力化する社内変革プラン

さいごに

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

ちなみに過去にはこのようなこともまとめていました。

“対話型AIチャットボットとお付き合いする10箇条をまとめてみましたので、今日ここで発表いたします。 制定:2023年5月27日”

ぜひ、ご活用ください。

DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。

ではまた。

www.certpro.jp/dxconsulting/

【音声配信】

※音声収録のポッドキャストではテキストには載っていない㊙話も。

ぜひ、ものは試しに聴いてみてください。

最近ビデオポッドキャストを始めましたので映像でもどうぞ!

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

DX事業共同組合 設立理事(DX推進)