【記事概要】

「デジタルって何?」と子どもに聞かれて、あなたは答えられますか?

この問いをテーマに、IT教育の専門家・近森満氏が、大人向けの“リスキリング勉強会”として、デジタルの本質を解説します。普段、IT業界で当たり前のように使われている「デジタル」や「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」という言葉。

しかし、いざ子どもにわかりやすく伝えようとすると、意外と難しいものです。本記事では、デジタルとアナログの違いを絵の具のグラデーションや点描画、レゴブロック、パラパラ漫画、水道の蛇口、ピアノの鍵盤など、身近な事例や比喩を使って噛み砕いて解説。「0(ゼロ)と1(イチ)」の世界が、どのように情報や音楽、映像を形づくるのか、子どもにも伝えられる言葉で展開します。大人も子どもも避けては通れない「デジタル社会」のリテラシーを、世代を超えて理解し合うためのヒントが詰まった内容です。教育者や保護者、DX推進担当者にも必読の一冊です。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

デジタルって何?と子どもに聞かれたら

「ねぇ、デジタルってなに?」――この質問、あなたならどう答えますか?

おそらく多くの大人が一瞬、言葉に詰まるでしょう。

私自身もIT業界に身を置いて長いですが、「デジタル」の定義を子どもにわかりやすく説明するって、実は難しいんです。大人同士なら「DX」だの「ITリテラシー」だのと通じる話も、子どもに伝えるには一工夫が必要です。

でも、だからこそ、大人も「本当に理解しているかどうか」を見直す良い機会なんですよね。

デジタルとはゼロとイチの組み合わせ

「デジタル」とは何か?

それは一言で言えば、「すべての情報をゼロとイチ(0と1)で表す仕組み」です。

例えば、スマートフォンで撮った写真。

あの画像データは、無数の「0」と「1」が組み合わさってできています。

私たちが目にしている画面、聞いている音楽、触れている情報――これらは全て、機械が「0」と「1」の形で理解・処理しているのです。

この仕組みがあるからこそ、精密なコピーや高速な通信、AIの学習などが可能になるのです。

事例: 絵の具 vs 点描画

「アナログ」との違いを説明するのに、よく私は絵の具のグラデーションを使います。

アナログは、色の変化がなめらかに連続していて、例えば夕焼け空のように自然な美しさがある。

一方、デジタルは「点描画」に近い。無数の点を組み合わせることで絵を構成するように、段階的に表現するのです。

ここで大事なのは、どちらが良い・悪いではなく、構造の違いだということです。

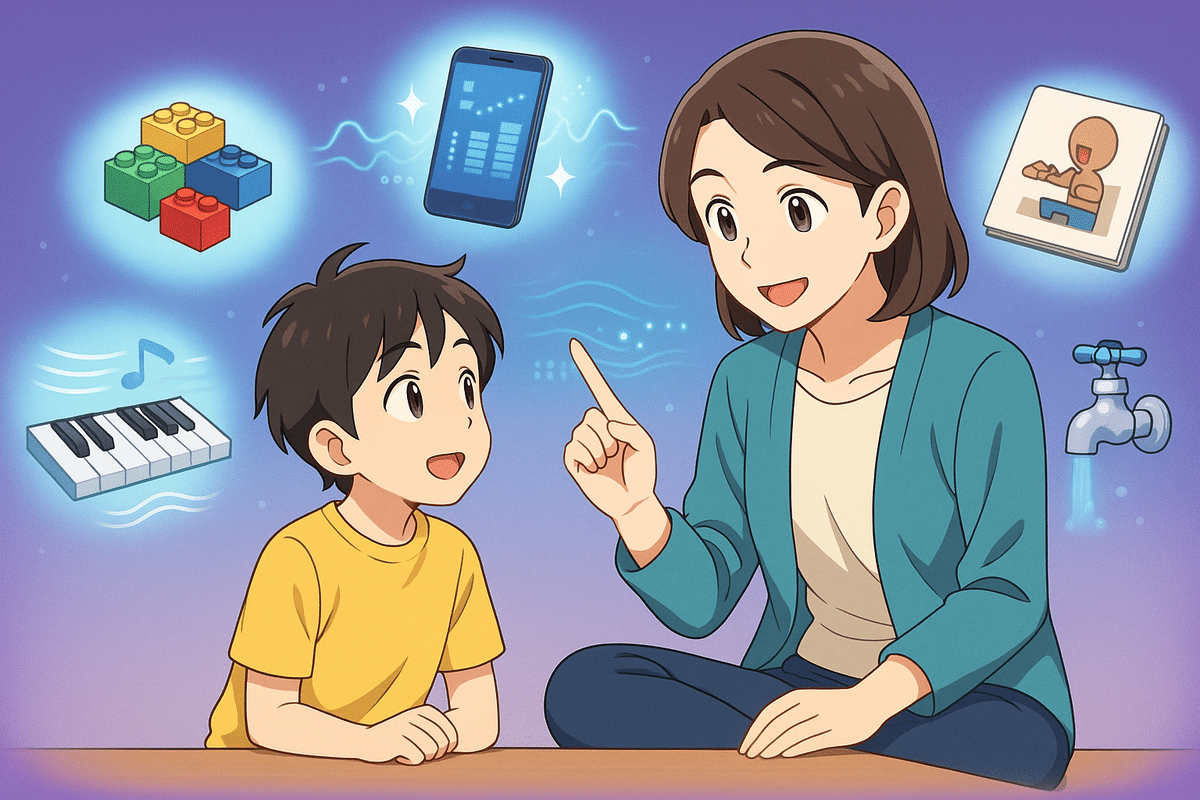

子どもに伝えるには「例え話」が最強

子どもにデジタルの仕組みを理解してもらうには、実際に目で見て触れているものを使って比喩で説明するのが効果的です。

たとえば、以下のようなものが使えます。

・レゴブロック:「0」と「1」の組み合わせでゲームや映像ができる仕組みを可視化

・水道の蛇口:開けたら「1(オン)」、閉めたら「0(オフ)」

・ピアノの鍵盤:ドレミファソと、段階がはっきり分かれた音=デジタル

・パラパラ漫画:1枚ずつの画像(=データ)を高速で動かして動画にする

・信号機:赤は止まれ(0)、青は進め(1)

こういった例えを使うと、「なるほど、デジタルってそういうことか!」と子どもたちも一気に理解が進みます。

事例: レゴでゲームを作るように

「レゴブロックを組み合わせて、お城やロボットを作る感覚。それが、デジタルの基本だよ。」

実際に小学生に話すとき、こんなふうに言います。

パーツ=ビット(0と1)を組み合わせることで、音楽、動画、ゲーム…何でも作れるのがデジタルの力なんです。

デジタルネイティブ世代とのギャップを埋める

今の子どもたちは、生まれたときからスマホやYouTube、ゲーム機に囲まれて育っています。「デジタルネイティブ」と呼ばれる世代ですね。

彼らにとって、デジタルは“仕組み”ではなく、“空気”のような存在。

でもだからこそ、親や教育者である私たち大人が、その仕組みを正しく理解し、「なぜ大切か」「どう使いこなすか」を教える必要があります。

技術は道具。使い手の“人間力”が問われる時代に、デジタルとの付き合い方をどう身につけるかが重要なのです。

リテラシー教育は「理解」ではなく「態度」

「デジタルリテラシー」という言葉を聞くと、「ITスキル」や「操作方法」を思い浮かべがちですが、実はそれだけでは不十分です。

真のリテラシーとは、「安全に、責任を持って、賢くデジタルを使いこなす力」。

SNSに何を投稿するのか。

AIが出した答えをどう判断するのか。

オンライン上での発言にどう責任を持つのか。

それを判断できる「マインドセット=デジタル時代の倫理観」が、まさにマインド・トランスフォーメーションなのです。

子どもはITユーザー→ITクリエイターへ

子どもたちは、スマホを操作し、動画を見て、アプリを使いこなす「ITユーザー」として日々成長しています。

でも、その先の世界は「創る側」にも開かれているんです。

✋️「どうやって動いているの?」

✋️「これ、自分で作ってみたい」

そんな気づきが、「プログラマー」や「エンジニア」、「AI開発者」へとつながるキャリアパスになります。

その入口に立つためにも、“仕組み”を知っておくことが大切なんですよね。

事例: ゼロとイチでつくる“魔法”の世界

「この音楽、実は“ゼロとイチ”でできてるんだよ」

こう言って見せると、子どもたちの目が輝きます。

彼らにとっては、難しい理屈よりも“すごい!やってみたい!”という好奇心が最大の動機。

学びの原点は、いつの時代も「ワクワク」なのです。

大人こそ「デジタルって何?」を再確認すべき理由

最後に、この記事の一番のポイントをお伝えします。

それは、「デジタルって何?」という問いに、真剣に向き合うのは大人の責任だということです。

子どもに伝えるために学ぶ。

それは、自分自身が理解を深め、マインドチェンジするチャンスでもあるのです。

私たち大人が変われば、子どもたちも変わる。

そうすれば、企業も、社会も、未来も、確実に変わっていくはずです。

まとめ:デジタルを「教える」ことは、自分を「再発見」すること

「デジタルとは、何か?」

この問いに答えるには、ただ知識を詰め込むだけでは足りません。

子どもたちの素朴な疑問に、丁寧に答えようとする過程で、私たちは

「自分自身の理解の浅さ」や「本質をつかむ力」に気づかされます。

そして、何より大切なのは、「伝えたい」という姿勢そのもの。

それが、未来のデジタル社会を支える“人間力”を育むのです。

いかがでしたでしょうか?

今回の「大人の勉強会」、少しでもあなた自身の再発見や、子どもとの会話のヒントになったら嬉しいです。

デジタルとは、単なる技術の話ではありません。

人間とテクノロジーの「共生」をどう実現するか、そのマインドを養うことが、これからのDX推進には欠かせません。

大人も、子どもも、企業も、一緒に学び合いましょう。

それが、真のマインド・トランスフォーメーションにつながります。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

キーワードの解説

デジタルリテラシー

デジタルリテラシーとは、単にIT機器の操作スキルだけではなく、情報を適切に理解・活用し、責任ある行動をとるための総合的な力を指します。たとえば、SNSでの発信に注意を払う、AIの出力結果を鵜呑みにせずに判断する、オンラインの個人情報保護に配慮するなどの行動が含まれます。教育やビジネスの現場では、単なるツール使用能力から一歩進んだ「態度」や「倫理観」としてのリテラシーが重要視されています。

デジタルネイティブ

デジタルネイティブとは、生まれたときからインターネットやスマートフォンなどのデジタル技術に囲まれて育った世代を指します。具体的には1990年代後半以降に生まれた人々が該当し、彼らにとってはオンラインでの情報検索やSNSの利用が日常であり、説明を受けずとも直感的にデバイスを扱える特徴があります。大人世代との価値観やIT理解度のギャップが教育現場や企業内コミュニケーションの課題にもなっています。

マインド・トランスフォーメーション

マインド・トランスフォーメーションとは、単なる知識やスキルの習得ではなく、行動や価値観そのものを変革するための内面的な変化を指します。DX(デジタル・トランスフォーメーション)を組織や社会で進めるためには、ツール導入やIT人材の育成以上に、関わる人々の「意識改革」が不可欠です。このマインド変革があってこそ、テクノロジーを自らの武器として使いこなすことができるのです。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)