【記事概要】

生成AIが一般化する中、「バイブコーディング」という新たな開発スタイルが注目を集めています。これは「雰囲気で開発する」ことに近く、AIのアシストを前提に、従来のプログラミング知識がなくても開発を可能にするという手法です。

本記事では、DX推進の現場でこのバイブコーディングがどのように活用され、従来のアジャイル開発やウォーターフォールとの違い、さらにはノンコーダーが自社のホームページやランディングページを作成できる実践的な例まで、具体的に解説しています。デジタル脳を加速させるための新しいマインドセットとAI時代におけるスキルチェンジのヒントが満載です。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

バイブコーディングとは何か?

最近、「バイブコーディング」という言葉を耳にしたことはありますか?これはAI時代の開発スタイルを象徴する、新しい概念です。従来のプログラミングは「ロジック重視」「コード記述」が基本でしたが、バイブコーディングは「ノリと雰囲気」で開発を進める、いわば直感型AI協働スタイルなのです。

この言葉が誕生したのは、2025年初頭ごろ。生成AIを活用してホームページやアプリ、コンテンツをサクサクと作り上げる人たちが増え、その“気軽さ”に注目が集まったことから、「雰囲気でつくる=バイブでコードを書く」スタイルが定着し始めました。

この開発手法は、「プロンプトエンジニアリング」「ノーコード開発」「AIアシスト開発」などの流れを含みつつ、より即興的で自由な創造性を許容します。たとえば「この機能を実現したい」と入力するだけで、AIがHTMLやCSS、JavaScriptのコードを自動生成し、ページまで作ってくれる。もはや、“コードを書く”のではなく、“AIに言って作らせる”時代に突入したのです。

バイブコーディングの過去記事もどうぞ。

なぜ今、バイブコーディングなのか

その背景には、エンドユーザー自身が手を動かす必要性の高まりがあります。エンジニアではなくエンドユーザーが、です。

※スルーしないように気をつけてください。

これまでホームページやランディングページを作るには、専門のデザイナーやコーダーに依頼する必要がありました。しかしAIツールの進化により、「誰でも」一定の品質で「即席」に開発できるようになりました。

この変化を象徴するのが、AIによるランディングページ自動生成です。たとえば、イベント告知のチラシを作ったとします。従来ならチラシをPDFにして印刷し、配布するだけ。しかし今では、そのチラシの内容をそのままAIに渡すだけで、ランディングページが生成されるのです。

つまり、マーケターや人事担当、広報のような非エンジニア職種が、自らデジタル製品を生み出せるようになった。これが、まさに「デジタル脳を加速させる」バイブコーディングの実践例です。

事例: 中小企業のWebセミナーLP制作

私の会社、サートプロでもこうした事例があります。

あるWebセミナーのランディングページを「週末で仕上げたい」となったとき、以前は外部に依頼していました。ですが今回は、社内の非エンジニアメンバーが生成AIを使って、画像・レイアウト・コピーライティングまで含めたLPを3日で作成。しかもすぐに公開できるレベルのクオリティでした。

かつては「LPはプロに任せるべき」とされていましたが、AI時代の今、即戦力となるノンコーダーが活躍できる土壌が整ったといえます。

生成AIが変える開発の常識

このバイブコーディングを実現する鍵は、生成AIの進化です。

ツールとしては、ChatGPT(GPT-4o)、Claude、Geminiなどの大規模言語モデル(LLM)がベースとなり、さらにWindSurfやCursor、GitHub Copilotといったコーディング支援AIと連携することで、ソースコードや構成、レイアウトの設計までも自動化できます。

最近はローカルで動かせるGemini CLIなど、ターミナルで使えるものも登場しています。

重要なのは、こうしたツールが単なる補助的な存在ではなく、開発の起点そのものに変化していること。以前のように「要件を渡して作ってもらう」のではなく、「作りたいことをAIに伝えて一緒につくる」スタイルに変わったのです。

バイブコーディングとアジャイル開発の親和性

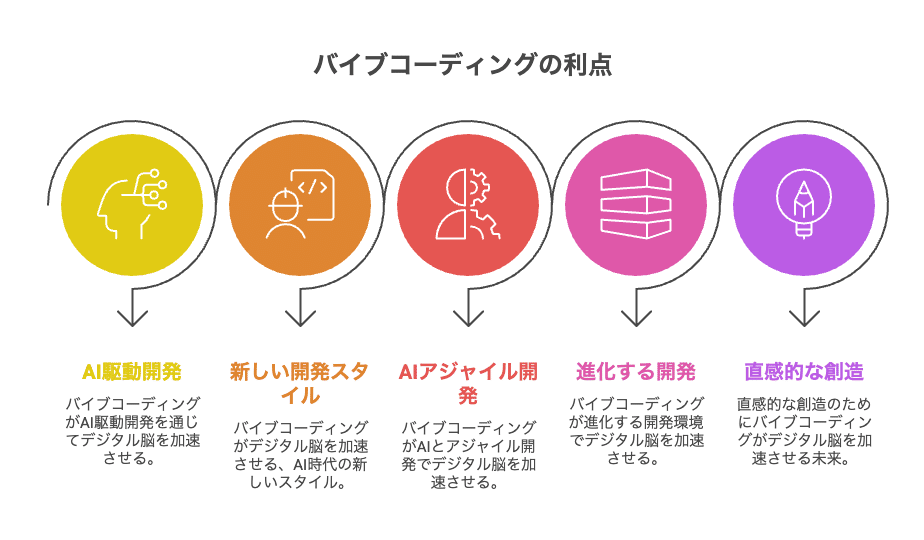

従来のソフトウェア開発では、アジャイルやウォーターフォールといったフレームワークがありました。バイブコーディングは、アジャイル開発の延長線上にあるといえます。

アジャイルの特徴は、「小さく作って素早く試すこと」。バイブコーディングでは、その“小さな試行”がAIによって一瞬で行えます。修正や改善も、AIが即座にコードを出し直してくれる。つまり、手戻りコストが劇的に削減されるのです。

これにより、従来であれば1か月かけて進めていた設計→実装→レビュー→修正のサイクルが、1日、場合によっては1時間単位で完了するという新たなスピード感が生まれています。

事例: LPとチラシの同時生成プロジェクト

「イベントのチラシとランディングページを同時に仕上げる必要がある」。そんな依頼を受けた社内チームが、生成AIを活用して同時並行でチラシとWebを作成。AIによるコピー生成・画像生成・HTML/CSSコーディング・QRコード生成までを一気通貫で行い、徹夜1回で完成した事例もあります。

バイブコーディングで変わるスキルセット

バイブコーディングの登場により、エンジニアに求められるスキルセットも変化しています。従来は「書ける力」が重要視されていましたが、今は「AIに伝える力」「修正指示力」が求められています。

具体的には以下のようなスキルが鍵となります:

・プロンプト設計能力(プロンプトエンジニアリング)

・UI/UXの理解と要件定義力

・複数ツール間の連携・統合能力(AIエージェント活用)

・デザインやライティングの基本知識

これは単に“コードが書ける”人よりも、“AIと一緒に何かを生み出せる”人材が重宝される時代が到来しているということです。

まとめ:ノンコーダーが開発に関わる時代

生成AIとバイブコーディングの登場により、ノンコーダーが「開発」に参加する時代が到来しました。

これは単なる便利ツールの話ではなく、DX推進における組織構造そのものを変えるインパクトを持っています。

「エンジニアだけが開発する時代」から「誰でも開発に関われる時代」へ。

この潮流に乗るためには、従業員一人ひとりがデジタル脳を加速させ、AIと共創するマインドセットにシフトすることが求められます。

エンジニア不要論への反論と、これからの関係性

このようにユーザーがある程度の開発作業をAIと共にこなせるようになると、「エンジニアやコーダーはもう必要ないのでは?」という議論が出てくることもあります。しかしこのような主張が出てくること自体が、AIの性能が飛躍的に進化した証拠であり、その進化を冷静に受け止めることがまず大切です。

ただし、ここで重要なのは「AIで代替できる=すべてをAIに任せるべき」という単純な構図ではありません。実際には、今までエンジニアやコーダーが行っていた仕事の中にも、「本来、ユーザー自身が考えるべき領域」まで含まれていたのが現実です。

というのも、これまでは「デジタルは専門職のもの」とされ、ユーザーは“使うだけ”の立場で、企画・要件定義・現場課題の言語化といった部分を避け、丸投げする構造が珍しくありませんでした。結果として、エンジニアやデザイナーが“ビジネスそのもの”の深い理解なしに開発に取り組まなければならず、手戻りやミスマッチを招くケースも多く見られました。

今後は、ユーザーが自らの業務に責任を持ち、AIという道具を駆使して一次成果物を出す。その上でエンジニアやコーダーがプロとして高度な最適化やシステム統合を行う――そんな協働のスタイルが理想です。

ここでいう「ユーザー」とは、一般的には開発のプロではない立場を指します。“プロではない目線”でAIを使って開発に取り組むという表現が適切かもしれません。もちろん中にはプロレベルのスキルや知見を持つユーザーも存在しますが、基本的には「ユーザーはユーザーとしての役割」「エンジニアはエンジニアとしてのプロフェッショナルな役割」を果たすべきです。

この明確な役割分担と相互理解があってこそ、AI時代にふさわしい共創型の生産性向上が実現されるのです。ユーザーが“なんとなく”AIを使って作ったものを、エンジニアが“気合いでリカバリー”するのではなく、お互いが最適な領域で力を発揮し合う。それが今後の開発現場のあるべき姿ではないでしょうか。

いかがでしたでしょうか?

バイブコーディングという言葉はまだ新しいかもしれませんが、実践はすでに始まっています。

まずは社内で「試しにやってみる」ことから始めてみてください。

チラシを作る感覚でランディングページを作ってみる、そんな一歩が、DXの起爆剤になるかもしれません。

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【キーワードの解説】

バイブコーディング

バイブコーディングとは、「雰囲気でコードを書く」という直感的な開発スタイルを指します。生成AIの登場により、従来のように詳細な設計やコーディングスキルがなくても、AIに指示を出すだけでアプリやWebページが作成可能になりました。直感やセンスをもとにプロンプトを操作し、AIの力を借りて開発を進めるこの手法は、特にノンコーダーにとって強力な武器となり、AI時代における開発の民主化を象徴しています。

プロンプトエンジニアリング

プロンプトエンジニアリングとは、AIに対して適切な指示(プロンプト)を出す技術です。生成AIを活用する上で、求める結果を引き出すための言葉選びや文構造、指示順序などを工夫するスキルが不可欠です。これは従来の「コードを書く」スキルとは異なり、“AIに考えさせ、成果物を得る”ための対話術とも言えます。今後のリスキリング戦略において最重要スキルの一つとされています。

デジタル脳

デジタル脳とは、アナログ的な思考や業務をデジタル的に捉え直し、再構築するための思考スタイルです。単にツールを使うだけではなく、「どうすればAIやテクノロジーを使って問題解決できるか」を考えられる脳の構造を指します。生成AI時代においては、ノーコードやバイブコーディングを通じて、この“デジタル脳”の育成がすべてのビジネスパーソンに求められています。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)