【記事概要】

生成AIを学ぶためには、その中身よりも“どう向き合うか”が重要だ――。本記事では、サートプロ代表・近森満氏が同志社大学で学生向けに講演した内容をもとに、生成AIとDXの関係、そしてこれからの人材に求められるマインドセットについて掘り下げます。

パンデミックがDXを加速させた経緯や、生成AIが企業や個人の学びにどう影響するのかを語り、学生や若手社会人が将来に向けて“使う前提”で生成AIに接するべき理由を具体的なエピソードとともに解説しています。

特に、生成AIを「想像の製造装置」として捉え、無料でもプロ版機能を使える方法を紹介しながら、学習者が実践的なスキルを身につける重要性を訴えています。DX推進の現場で培われた実感と実例をもとに、技術への過剰な畏怖や誤解を払拭し、変化に対応する力の養成を呼びかける本講演は、まさに「AI初心者向け入門書」としての価値を持ちます。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

なぜ今、生成AIを学ぶのか

「生成AIって難しそう……」

そう思っていませんか?でも実は、技術そのものより“向き合い方”の方が9割大事なんです。

2022年11月、ChatGPTの登場を皮切りに各社の生成AIが登場し、一気に私たちの働き方や学び方が変わりました。けれども、本当に変化の兆しがあったのは、実はその2年前、2020年のパンデミック、新型コロナウィルス感染症だったのです。

社会全体が強制的に「非対面・オンライン化」に進まざるを得なくなったそのとき、私たちはDX(デジタル・トランスフォーメーション)の真価に気づきました。そして、いま再び同じように、生成AIという“超知性の道具”と向き合う時がきています。

この記事では、同志社大学で行った講義の内容をもとに、これから生成AIを学ぶ人たちへ贈る“心構え”と“使い方”をお伝えします。

パンデミックが後押しした日本のDX

思い出してください。2020年、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、街から人が消え、対面の仕事が成り立たなくなりました。

それまでは、

・「発注先に出向いて打ち合わせる」

・「紙を印刷して回覧する」

・「FAXで資料をやり取りする」

など、アナログな働き方が当たり前でした。ところが外出自粛、行動制限の波で、否応なしにオンラインへとシフトせざるを得なくなったのです。

Zoom会議の導入、オンライン決済、クラウドストレージの利用――これらはすべて、「仕方なく始めたDX」です。でもその体験が、企業にとってデジタル活用の可能性に気づくきっかけとなりました。

つまり、DXは“必要に迫られて始まった変革”なのです。

事例: スマートフォンがもたらした「地域通貨」革命

キャッシュレス化の代表格といえば、QRコード決済。「PayPay」や「楽天ペイ」などに加えて、地域限定の渋谷区「ハチペイ」、中野区「ナカペイ」なども登場しました。

これらの仕組みを多くの人が使えるようになったのは、スマートフォンというデジタル機器の普及があったから。もはやスマホは「生活の一部」であり、DXに使える最前線ツールでもあります。

生成AIが切り拓いた“次のステージ”

そして2022年11月、OpenAIがChatGPTを公開したことで、世界はさらに大きく変わりました。パンデミックでDXが加速したように、生成AIの登場で“思考”や“創造”のプロセスまでもが変革し始めたのです。

たった1年で、「生成AIを活用できるかどうかが会社の命運を分ける」とまで言われるようになったのは、それほどのインパクトがあったからです。

日本はこの分野でまだ出遅れていると言わざるを得ません。しかし、だからこそ、今から始める意義があるのです。

事例: 生成AIは“想像の製造装置”である

私がよく使うたとえに、「生成AIは想像の製造装置である」という表現があります。

新しいアイデアを考えたり、文章をまとめたり、コードを組んだり……これらは、従来なら個人の脳内でコツコツとやっていた作業です。だけど今は、生成AIがそれをサポートしてくれる。“ひとりの時間”を“対話の時間”に変えてくれる存在なんです。

使えば使うほど、自分の発想が豊かになる。そんなツール、他にありますか?

なぜ企業は生成AIに二の足を踏むのか?

ところが、現実には「うちはそんな会社じゃないから……」と生成AI導入に慎重な企業も多い。理由はさまざまです。

・コストがかかる

・使いこなせるか不安

・従業員が離職するリスク

確かにこれらは一理あります。しかし、それでも私が声を大にして言いたいのは、「それでも使うべき!」ということです。

なぜなら、”生成AIは社会のインフラになる”からです。インターネットやスマートフォンがそうであったように、数年後には「あって当たり前」になります。

使うか使わないかではなく、“どう使うか”が問われる時代へ

この話、学生にもしました。

「使う・使わない」の二択ではなく、「どう使いこなすか」の問題だと。たとえばChatGPTの有料版は月額3,000円ほどですが、有料となると二の足を踏むかもしれません。しかし、ソフトバンクユーザーなら1年間無料で有料のPerplexityを使えたり、X(旧Twitter)では本来有償のはずのGrok3のLLMをイーロン・マスクの太っ腹で無料で利用できます。

つまり、お金がなくても“プロ版”は使えるのです。

学チカが重要な今だから

そして何より、学生のうちから使いこなしておくと、それがそのまま“学チカ(学生時代に力を入れたこと)”になる。就職活動でも胸を張ってアピールできます。

※学チカならこちらの活動もおすすめです。

学びの“エンジン”としての生成AI

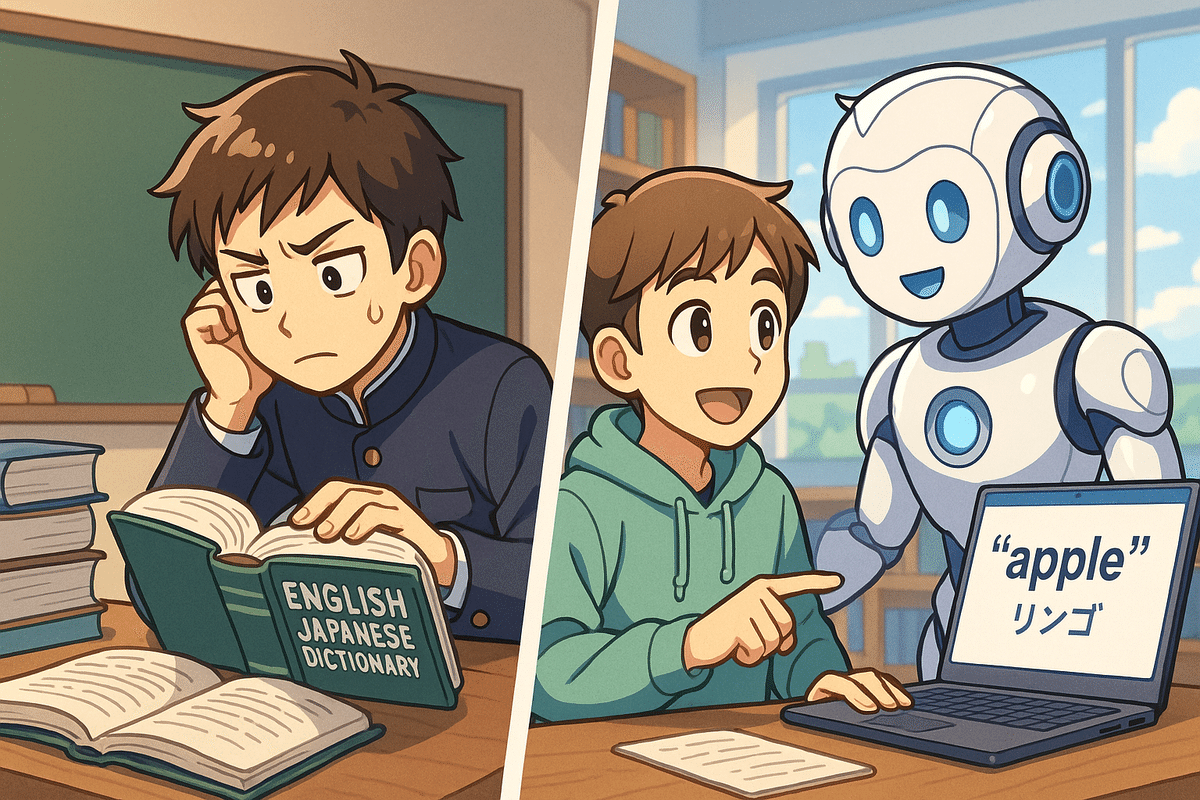

「AIは勉強の邪魔になるのでは?」と懸念する声もあります。でも私の考えは逆です。

生成AIこそ、学びのエンジンになる。

たとえば英語の勉強で言えば、昔は分厚い辞書を引いていたものが、今ではGoogle翻訳やDeepLを使ってすぐ意味を調べられる。じゃあ、生成AIは?といえば、「自分専用の先生」になってくれるんです。

調べたいことを自然文で聞けば、わかりやすく教えてくれる。繰り返し質問しても嫌な顔をしない。そんな先生、なかなかいませんよね?

超知性の時代に求められる“活用能力”

AIは今、指数関数的な進化を遂げています。人類が火を使い、蒸気機関を発明し、電気を使うようになったのと同じレベルで、今、「超知性リテラシー」が必要とされています。

それは「AIに使われる」のではなく、「AIを使いこなす」力。

そして、そのスタートラインは、すでに目の前にあるということを忘れないでください。

まとめ:生成AIとの“向き合い方”が未来を変える

この記事の本質は、「生成AIを学ぶこと」ではなく、「生成AIとどう向き合うか」です。

AIの使い方は誰でも学べます。でも、その道具をどう活用して、自分自身をどう成長させるかは、その人次第。社会人も学生も、「使いこなすマインドセット」を持つことが何より大切です。

変化に備えるのではなく、変化に飛び込む覚悟を。

それが、DX時代を生き抜く鍵なのです。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。

ではまた。

www.certpro.jp/dxconsulting/

【キーワードの解説】

生成AI(Generative AI)

生成AIとは、テキスト、画像、音声、コードなどのコンテンツを人間のように創出する人工知能のことです。代表例はChatGPTやMidjourney、DALL·Eなど。従来のAIが「判断・分類」を主としていたのに対し、生成AIは「創造・表現」が可能です。ビジネス現場では、資料作成や業務自動化、商品開発、マーケティングなどに応用され、働き方や学び方に大きなインパクトを与えています。技術の進化と共に、生成AIを「使う能力=超知性リテラシー」が重要視されています。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)

DXとは、企業や組織がデジタル技術を活用して、ビジネスモデル、業務プロセス、企業文化、組織風土を抜本的に変革し、競争力を高めていく取り組みです。単なるIT化や効率化とは異なり、経営視点での変革が求められます。近年では、パンデミックや生成AIの登場によって、あらゆる業種・職種でDXが必須課題となっており、国や自治体レベルでも推進施策が強化されています。

マインドセット/マインドチェンジ

マインドセットとは、個人の思考様式や信念、物事の捉え方の枠組みを指します。変化の激しい社会においては、「変化に柔軟に適応できるマインドチェンジ」が重要視されています。生成AIやDXに対して「難しい」「自分には関係ない」と思い込むのではなく、「まず使ってみる」「活用する前提で考える」など、積極的な思考転換が個人と組織の成長に直結します。

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)