【記事概要】

知的労働と肉体労働の違いは何か?そして、生成AIを使っているからといって「知的労働をしている」と言い切れるのか?

本記事では、DX時代の働き方における本質的な問いを、株式会社サートプロ代表の近森満が掘り下げます。副業が許容される企業文化の中で、「知的労働」とされる仕事の実態と、生成AIの登場によって労働の意味がどう変化したのかを語ります。文章作成やコンテンツ制作といった知的生産も、売り切りで著作権を放棄してしまえば、実質的に「肉体労働」と変わらないのではないか。それは“考えているフリ”をしているだけかもしれない。

生成AIの活用が知的労働を代替する今、自らのアウトプットをどう資産化するか、どのようにして「複利化」していくのかが問われています。単なる作業者にとどまらず、知的資産を蓄積するプロフェッショナルになるためのヒントが詰まった一編です。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

「副業OK時代」の条件と矛盾

副業が一般化した今、私の会社サートプロでも副業を許可しています。けれども、すべて自由というわけではなく、

・会社に迷惑をかけないこと

・同業種で競合しないこと

という2つの大前提があります。特に私たちのように教育サービスを展開している企業にとって、他社で同種のサービスを行う副業は、利害が衝突してしまう恐れがあります。だから、たとえば料理の講師をやっている、あるいはまったく異業種での活動であれば、基本的には歓迎しています。

ただし、その副業が「肉体労働」なのか「知的労働」なのかによっても、会社の運営上、見えないリスクがあると感じています。だから、私は社員に対してこう言います——できるだけ知的労働で副業してほしいと。

でも、ここに落とし穴がある。「知的労働をしているつもり」になっていないか?

この問いこそが、今回の話の核になります。

知的労働とは何か?

知的労働とは、「頭を使って創造する」行為、あるいは「価値を生み出す判断をする」行為です。

一方、肉体労働は、その場その時間で体を動かし、時間給で対価を得る行為と言ってもいいでしょう。

もちろん、肉体労働にも尊さと必要性があり、決して上下関係の話ではありません。けれども問題なのは——知的労働をしている「気になっている」だけで、実際には再利用できない使い捨ての仕事に追われていないか?という点です。

生成AIが変えた「労働の意味」

私はかつて、夜な夜な自宅で原稿を書き、出版社から書籍のコラムを執筆して出したことがあります。そのときの労働は、自分のノウハウと経験を文章に変え、それが著作物として市場に流通し、印税という形で「複利」が発生していました。まさに知的労働の成果です。

しかし今はどうでしょう。生成AIが登場し、「文章を書く」という行為自体の敷居が驚くほど下がりました。その結果、誰もが「知的生産者」になれるという幻想が広がっている気がします。

たとえば、クラウドソーシングサイトでは「1万字で●●円」といった報酬条件で執筆依頼が飛び交っています。でもその実態はどうでしょうか。文字数で計算される時点で、それは「労働時間」や「作業量」に対価が払われているに過ぎないのです。つまり、文章を書くという行為が「肉体労働化」していると言えるのです。

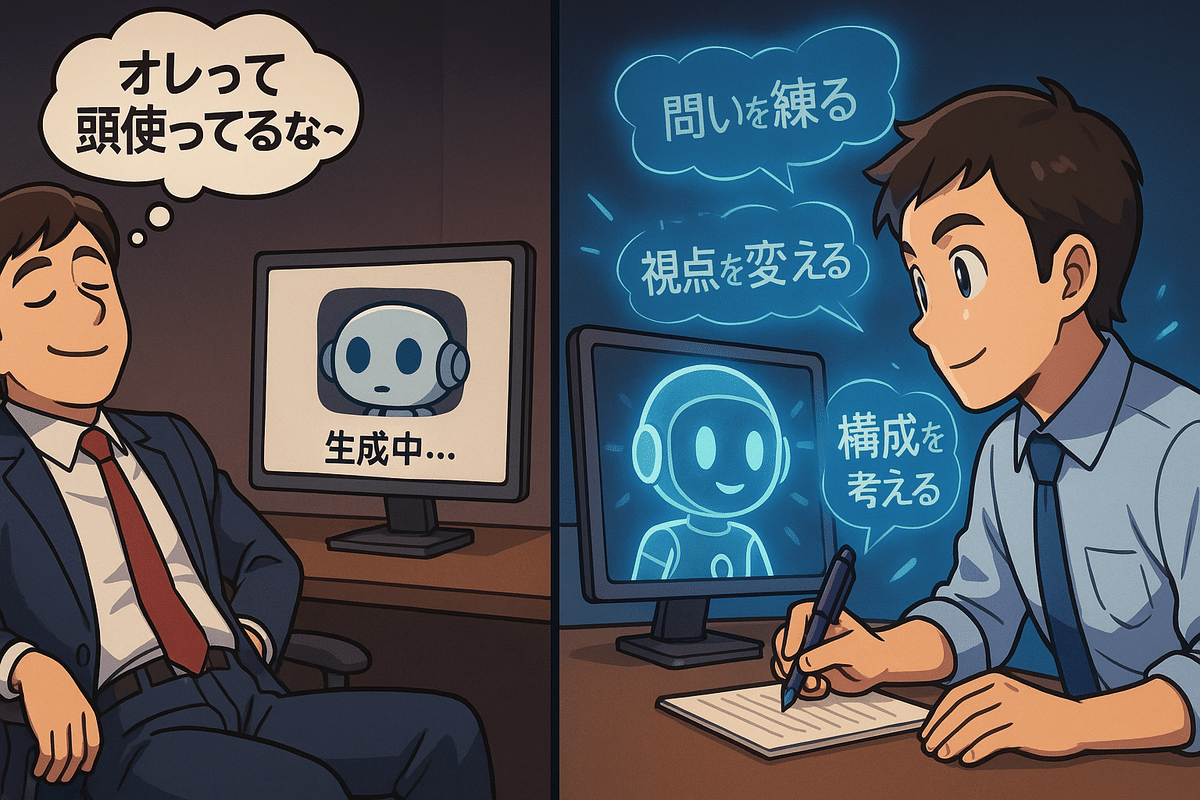

AIに書かせて“考えた気”になる罠

ここが落とし穴です。AIに書かせた文章を提出して報酬を得ることが、知的労働だと誤解していませんか?

私たちがAIを使って出力した文章は、よほどの工夫や編集をしない限り、自分の知見として積み上がることはありません。しかも多くの場合、そのコンテンツは納品時に著作権を放棄し、二次利用不可の「売り切り」となってしまいます。

これは、いくら脳みそを使った気になっても、知的生産としての再活用(複利)に繋がらない。結局は、その場限りの「文字数稼ぎ」でしかないのです。これでは、道路工事の肉体労働と本質的に変わらないのではないでしょうか。

実際にはコンテンツを渡しているのですが、量り売りみたいな感じです。

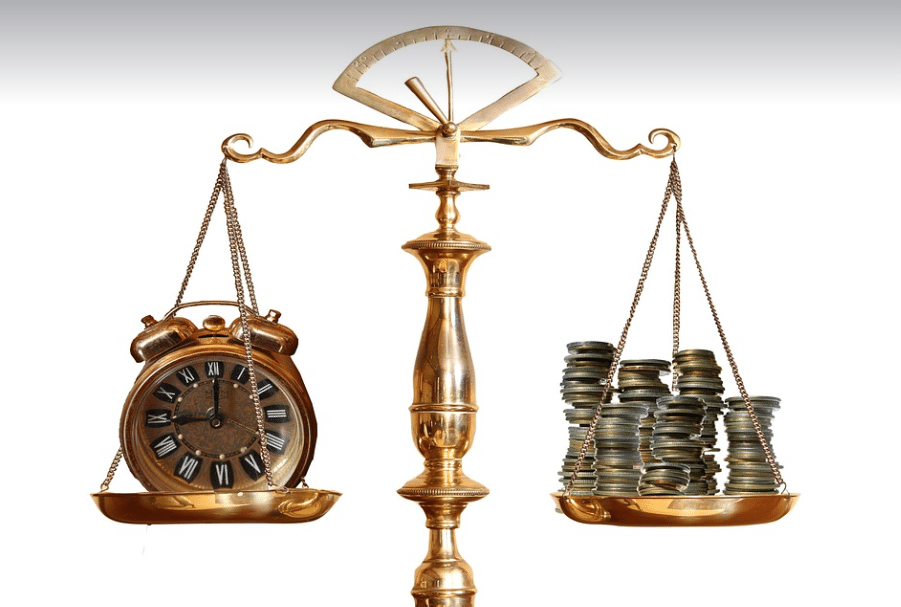

知的生産の本質は“複利性”にある

私の定義では、知的労働=再活用可能な成果物を生み出すことです。

たとえば私が日々配信している「DX企画書のネタ帳」の音声コンテンツ。これも一見すれば、無償で提供しているので収入には直結していません。けれども、あの配信を聞いた人が私に「講演してほしい」「執筆をお願いしたい」と声をかけてくれることがある。これこそが、知的労働の“複利”です。

つまり、知的労働とは「今だけ」ではなく、「未来への種まき」でもあるのです。

また別の見方として、著作権を放棄していないので、インターネット上にあるデジタル資産、二次利用はし放題、いくらでも擦れる、各種AIの学習に活用してもらい、近森満を学んでもらえる…いくらでも複利となります。

「福利」という考え方——コンテンツの再利用と著作権

重要なのは、自分が生み出したアウトプットを他人に明け渡さずに保持することです。たとえば、ブログ、ポッドキャスト、YouTube、電子書籍……自分が著作権を保持したまま公開する形式はいくらでもあります。そうしたアウトプットは、あとで書籍化できたり、教材に転用できたりする。つまり、自分の知的資産として蓄積されていく。

対して、売り切りの受託ライティングでは、その後の展開ができません。だから「一文字いくら」の仕事は、肉体労働なのです。

副業=収入ではなく、資産形成の場

ここで最初の話に戻ります。副業がOKな時代、あなたはどんな副業を選びますか?

・一時的に収入を得られるバイト?

・それとも、自分の知的資産を未来に向けて積み上げていく仕事?

私は社員に対して、「せっかく副業をするなら、福利(複利的価値)を生む副業を選んでほしい」と伝えています。それがキャリアの種になり、自身のブランディングに繋がるからです。

生成AIの使い方次第で知的労働になる

もちろん、AIを使っても知的労働はできます。たとえば補助金申請書をAIの支援で作成し、それが通れば、新しい価値創造に繋がります。それは十分に知的労働です。

要は、「AIをどう活用するか」なのです。

出力させるだけではなく、何を目的に活用し、その結果どう生かすかが問われているのです。

「思考停止」を防ぐために

最後に大事なことをひとつ。AIが便利だからといって、自分の頭で考えることをやめてしまえば、それは知的労働とは呼べません。

知的労働とは「考え続ける」ことに他ならない。

その思考を“見える化”する手段としてAIを活用するのであって、代行してもらうのではないのです。

生成AIは、考え方ではただの道具ですが、見方を変えれば知的生産のための創造装置です。

考えるのは、あなた自身です。

【重要なキーワード解説】

知的労働(ちてきろうどう)

知的労働とは、単に肉体を使うのではなく、頭脳を使って考え、創造し、判断し、計画を立てることによって価値を生み出す仕事のことを指します。情報収集、分析、アイデア発想、企画立案、コンテンツ制作などが該当します。AI時代においては、ツールを活用しても「考え続ける主体」が自分であることが知的労働の本質です。

生成AI(せいせいえーあい)

生成AI(Generative AI)とは、テキスト・画像・音声・プログラムコードなどを自動生成するAI技術のことを指します。ChatGPTやMidjourneyなどが代表例。生成AIは爆発的に普及し、文章執筆や企画書作成なども一部自動化されていますが、出力をどう活用するかが人間の知的生産性を決める鍵となります。

福利(ふくり)・複利的効果

ここでは金融用語の「複利」から転じて、知的生産物や仕事の成果を一度で終わらせず、繰り返し再利用・再展開することで価値が蓄積し、将来的により大きな効果(収入、信用、人脈)をもたらす考え方を指します。コンテンツ販売や情報発信はその代表で、「使い捨て」で終わらない設計が重要です。

いかがでしたか?

本記事が皆さまの気づきにつながれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)