【記事概要】

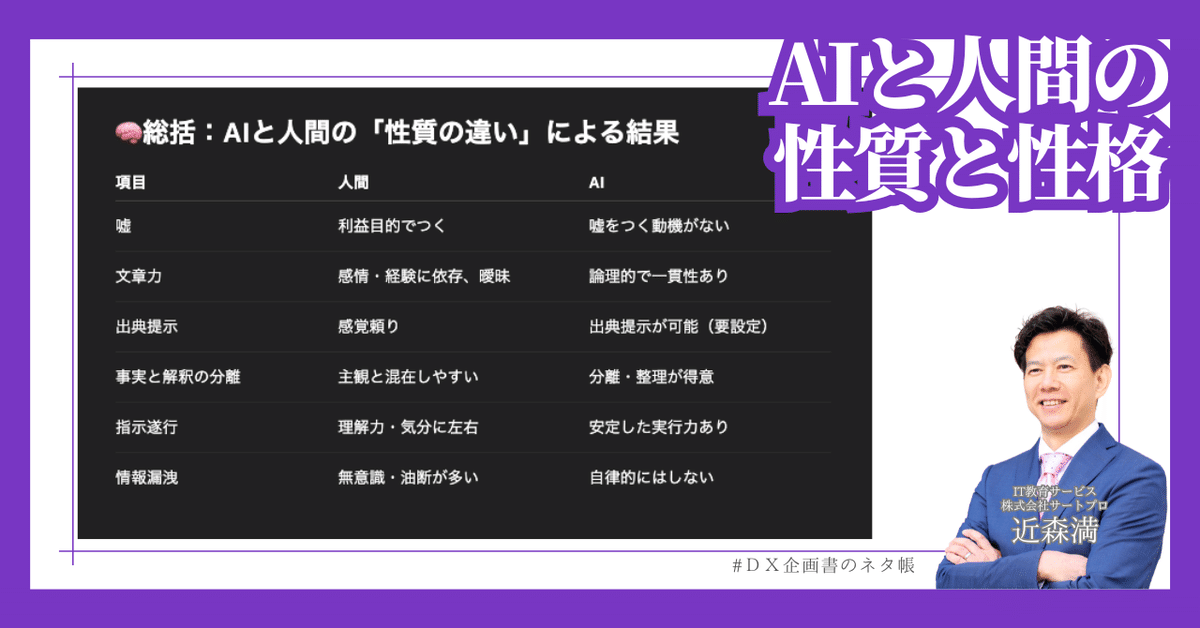

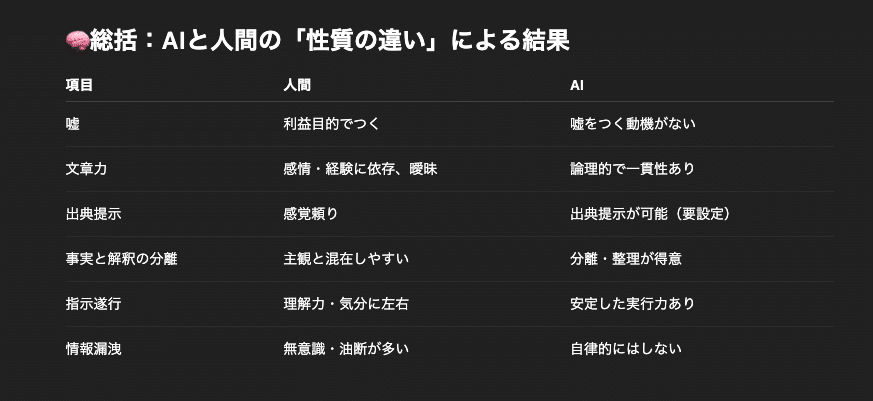

AIと人間の“性格”の違いを理解することで、最強の共創チームを構築できる——そんな示唆に満ちた本稿では、AIと人間それぞれの「性質の違い」に着目し、その特徴を6つの観点(嘘、文章力、出典、事実と解釈、指示実行、情報漏洩)から解説します。

実体験とユーモアを交えた語り口で、人間の感情的・利己的な側面と、AIの構造的・再現可能性に優れた特性とを比較しながら、未来志向のAIパートナーシップ像を描きます。鬼と鬼殺隊に例える喩え話や、「嘘をつくのは人間、再現するのはAI」という考察を通して、AIとの最適な付き合い方や、DX推進時代における人材育成のヒントを提供。AIを“敵”ではなく“共創の仲間”とすることで、組織と個人がともに成長する道を示します。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

AIと人間の「性格の違い」を知れば、最強チームがつくれる

AIと人間を“対立軸”で見るのではなく、性格の違いとして見たときに、そこに明確な特徴が見えてきます。

今回は、AIと人間を6つの性格軸で比較し、それぞれの違いがどんな意味を持つのかを紐解きながら、最強の共創チームのあり方を探っていきます。

AIは冷静で正確、でも行間は読めない。

人間は感情的で創造的、でも主観に振り回される。

この違い、知っておくだけで“パートナーとしてのAI”の活用方法が変わります。

嘘をつくのは誰か?

人間は意図的に嘘をつく

自己防衛、利益、見栄などを理由に、人間は嘘をつくことができます。それが例え無意識であったとしても、「事実の改ざん」や「都合の良い記憶改変」は、日常茶飯事です。

AIは嘘をつかないが、間違える

AIには自己都合がないため、意図的な嘘はつけません。ただし、学習データやプロンプト設計が不適切だと、ハルシネーション(虚構情報)を返してしまうことも。

注意すべきは、「意図」と「精度」は別物であること。AIは誤るが、騙そうとはしていないのです。

論理的な文章、支離滅裂な文章

人間は話すのは得意でも、書くとズレる

話し言葉の延長で文章を書くと、主観や感情が暴走し、論点がずれてしまうことが多々あります。これは「構造訓練」の欠如が原因です。

AIは構造と論理に忠実

一方、AIは訓練された構文ルールに基づき、明確な文脈と構成で文章を作成できます。主観がなく一貫性があるのが特徴。

ただし、行間や“人の気持ち”を表現する能力はまだ発展途上。ここは人間の得意領域として活かすべきです。

情報の引用元を示せるか?

人間は「たしか…」で済ませがち

人は「昔読んだ本」「ネットで見た」といったあいまいな記憶や印象に頼って語ります。結果、引用元が不明になり、信頼性に疑問符がつく。

AIは出典を即提示(設定次第)

AIは設計により、複数の出典や根拠を明示的に示すことが可能です。特にリアルタイムWeb接続の機能があるモデルでは、信頼性の高い情報の引用も迅速です。

出典の明示は、これからのビジネスにおいて必須スキル。人間側も意識を変えていく必要があります。

事実と解釈を分けて語れるか

人間は主観と事実が混ざる

「思い込み」「先入観」「認知バイアス」によって、意見と事実の区別が曖昧になるのが人間です。本人すら、自分の話が主観に偏っていることに気づけません。

AIは明示的に分けられる

AIは構造化データに基づいて、「事実」「解釈」「推論」を明示的に分けて提示することができます。主観を排し、客観的に全体像を示すのが得意。

プロンプト次第では感情的なトーンも出せますが、それは設計された挙動に過ぎません。

事例: 自分の意見を“みんなの意見”にする人間

「みんなが言ってました」は、人間がバイアスに陥っている例。

AIは「〇〇という記事によれば…」と検証可能な形で述べることができます。

指示を再現できる力

人間は“言われた通り”ができない

注意散漫やモチベーション低下により、簡単な指示さえ実行できない人間。しかも学習速度には個人差があり、再現性は乏しい。

AIは高い忠実性と再現性

条件が揃えば、AIは極めて高い忠実性で指示を再現します。しかも、何度でも同じ精度で対応可能。

ただし、あいまいな命令や文脈依存の指示には弱いため、人間側の「言語力」「設計力」が試されます。

情報漏洩への耐性

人間は油断から漏らす

「ここだけの話」やカフェでの会話、メモ書きなど、意図せず情報を漏らすのが人間です。セキュリティ意識が高まった今でも、「うっかり」や「まさか聞かれてないだろう」という気の緩みが原因で漏洩は絶えません。

AIはルールに基づく行動

AIは設計された情報管理ルールに従って動くため、意図的に情報を漏らすことはありません。ただし、設定ミスや不正アクセスがあれば、漏洩の媒介になるリスクはあります。

ここでも大切なのは、使い手側のリテラシーと設計責任です。

【補足:認知バイアスに気をつけよう】

人間は「自分はそんなことしない」と思いたくなる性質を持ちます。これは自己防衛バイアス(self-serving bias)や正常性バイアス(normalcy bias)と呼ばれる心理的傾向です。

こうしたバイアスを乗り越えるためには:

・「自分もやっているかもしれない」と認める姿勢

・AIの弱点と強みを理解して役割分担を設計すること

・「人間 vs AI」ではなく「人間 × AI」の視点で共創を捉えること

が大切です。

まとめ:“性格の違い”を起点にしたDX

この6つの性格比較をベースに、DX研修・企画書に応用することで、以下のようなプログラムが考えられます:

・AIとの共創ワークショップ:性格の違いを活かす設計思考

・AIパートナーシップ研修:人間がやるべきこと、AIに任せること

・セキュリティマインドセット講座:AIを味方に、情報漏洩を防ぐ

こうした切り口は、AIリテラシー教育や業務改善提案にも使える優れたネタになります。

AIと人間は“違う生き物”です。でも、違うからこそ補完し合える。

あなたのチームにAIを“共創の仲間”として迎え入れる準備はできていますか?

DX推進には、技術導入だけでなく人とAIの関係性設計が欠かせません。

AIの“性格”を知ること。それが最初の一歩です。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)

・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)