目次

- デジタル変革の「次」が問われている

- DXは3段階で進化する:IT化→デジタル化→変革

- 「アフターDX」とは何か?そして「ビヨンドDX」はどこへ向かうのか?

- データ駆動型経営はもはや「前提」

- ビジネスモデルは「最適」ではなく「最善」に変わる

- エコシステムの構築と“つながる競争”

- 人材育成の変革と「リスキリング」の再定義

- まとめ:アフターDX・ビヨンドDXに求められる7つの視点

【記事概要】

「DXはもう当たり前」という空気感のなかで、新たに登場した「アフター(After)DX」「ビヨンド(Beyond)DX」というキーワード。

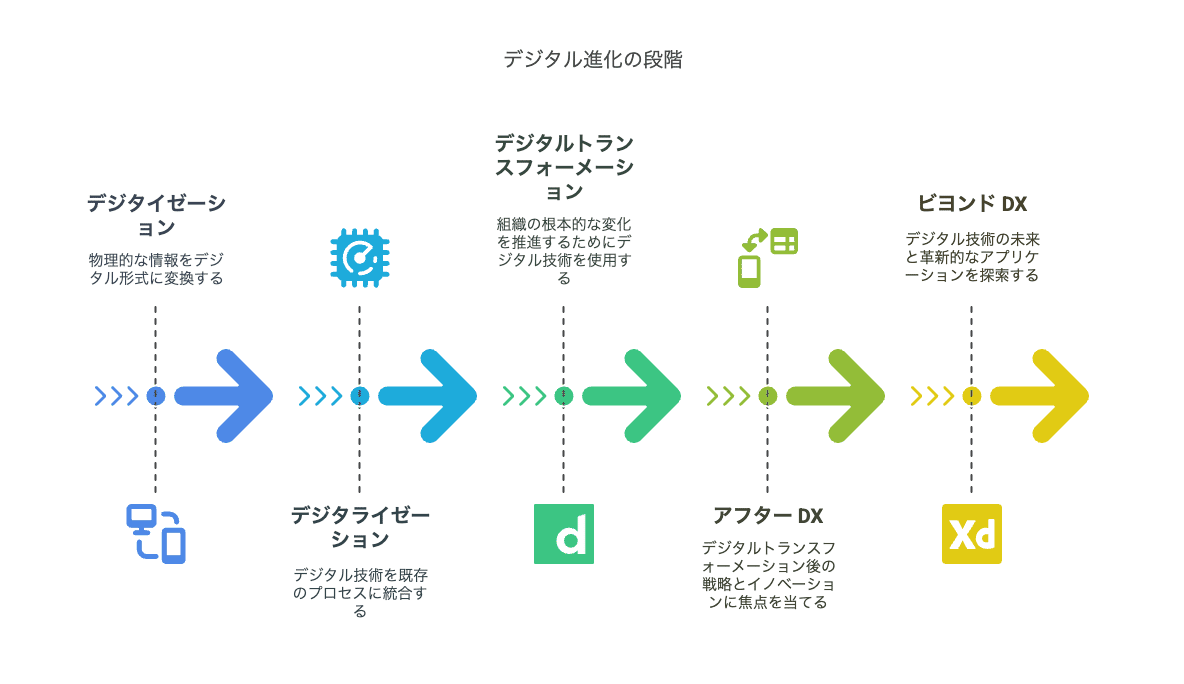

これらは単なる流行語ではなく、デジタルトランスフォーメーション(DX)の本質的な定着と進化を問い直す概念です。本音ではまだDXを“実感できていない”企業も多い中、改めて「DXとは何か?」から始まり、デジタイゼーション → デジタライゼーション → DX → アフター DX → ビヨンド DX という進化のステージを、わかりやすく整理。

加えて、「DXのその先」にあるべき企業の姿や、求められるマインドセット、組織文化、サステナビリティ視点などを網羅的に語ります。特に生成AIやデータ駆動型経営の高度化が進む中で、変革を継続する企業こそが生き残るという警鐘を鳴らしつつ、DXの終わりではなく“次の挑戦”を考える視座を提供します。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

デジタル変革の「次」が問われている

最近「アフターDX」や「ビヨンドDX」という言葉を耳にしたことはありませんか?

これらは「もうDXは当たり前。次に何をやるか?」という問いそのものです。

しかし本当に、すべての企業がDXをやりきったのでしょうか?

「いや、うちはまだFAXが現役だし……」なんて話、まだまだ聞きますよね。

でも、すでに社会は次に進もうとしています。これこそが「アフターDX」「ビヨンドDX」が示す危機感なんです。

DXは3段階で進化する:IT化→デジタル化→変革

まずDXという言葉の前段にある構造を整理してみましょう。

DXとは単なるIT化ではありません。

・デジタイゼーション:

アナログの情報をデジタルに変換(例:FAX→メール)

・デジタライゼーション:

業務プロセスをデジタル技術で最適化(例:受発注プロセスをシステム化)

・デジタルトランスフォーメーション(DX):

ビジネスモデルや組織文化の変革

つまりDXは、「企業変革の最終ステージ」と位置づけられます。

でも、ここで終わりではないのです。

「アフターDX」とは何か?そして「ビヨンドDX」はどこへ向かうのか?

アフターDXとは、DXを一通り実施した企業が次に取り組む改善・進化のフェーズ。

ビヨンドDXとは、デジタルが空気のように当たり前になった社会での“新しい価値創造”を目指す概念。

こう捉えると、アフターDXは深化、ビヨンドDXは拡張と革新とも言えます。

例えるなら、DXは基礎体力づくり、アフターDXは応用トレーニング、ビヨンドDXは試合本番の戦略です。

「DXやったよね?」で止まっていては、もう時代遅れなのです。

事例: DXの定着に失敗したA社

某製造業A社は、大規模な基幹システム導入を「DX」と位置づけていました。

ところがプロジェクト担当が異動した途端、ノウハウは断絶し、現場は旧来の紙文化に逆戻り。

なぜか?DXを“プロジェクト”として終わらせてしまったからです。

定着せず、継続的な進化もなし。結果として、「アフターDX」に至る前に頓挫してしまったのです。

データ駆動型経営はもはや「前提」

生成AIが飛躍的に進化する中、企業の意思決定スピードも変化しています。

今や、「売上報告は1ヶ月後」なんて悠長な体制では生き残れません。

経営層が自らダッシュボードを見て、生成AIと対話しながらシナリオ分析を行う。

そんな世界が、アフターDXでは“普通”になっています。

キーワード解説:データ駆動型経営(Data-Driven Management)

企業が日々収集する大量のデータを基に、仮説立案から施策立案、意思決定までを一貫して行う経営手法。

AI・BIツール・クラウド環境などが必須のインフラとして整備されている必要があります。

これにより「勘と経験」から脱却し、「事実と予測」に基づいた競争優位の構築が可能になります。

ビジネスモデルは「最適」ではなく「最善」に変わる

最適化(Optimization)に満足していませんか?

生成AIがビジネスロジックを作り替え、サブスクやD2Cモデルのような新しい収益の形が次々登場しています。

もはや過去の「うちのベスト」は、他社にとっての「ベター」にすぎません。

「最適」は過去への最適化、「最善」は未来への挑戦。

それが、ビヨンドDXの本質です。

事例: サブスクリプションに転換したB社

家電販売のB社は、製品単体での利益に限界を感じ、

家電+保守+AIによる利用最適化提案の“月額プラン”を導入。

結果、顧客との関係が継続し、LTV(ライフタイムバリュー)が向上。

このような「サービス化」こそ、ビヨンドDXの実践例です。

エコシステムの構築と“つながる競争”

ビヨンドDXでは、顧客・パートナー・時には競合とも「つながる」ことが鍵になります。

「全部自社でやる」から、「共に創る」への転換です。

エコシステムの構築に必要なのは、オープンなプラットフォーム思考と、

「データを握って離さない」ではなく、「共有して価値を最大化する」という発想転換です。

これは単に戦略の話ではなく、組織文化の変革でもあります。

人材育成の変革と「リスキリング」の再定義

DXの中心はいつも人です。

リスキリングとは「今の仕事を続けるための再教育」ではなく、

「変化に対応するための“スキルとマインドのアップデート”」であるべきです。

キーワード解説:リスキリング(Re-skilling)

リスキリングは、既存のスキルの延長ではなく、未来に向けた能力の刷新を指します。

特にデジタルスキル(AI・データリテラシー)、ソフトスキル(アジリティ・協働)、マインドセット(変化受容力)が重要視されます。

社内異動や昇進の文脈だけでなく、「自律型人材育成」の根幹としても注目されています。

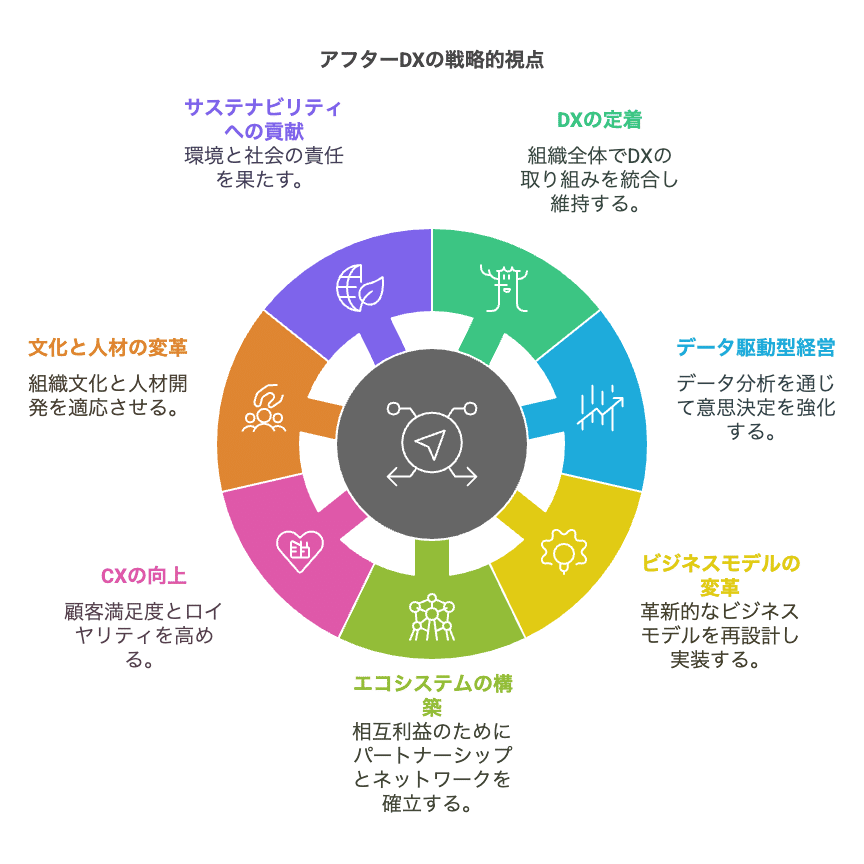

まとめ:アフターDX・ビヨンドDXに求められる7つの視点

①DXの定着と継続的進化

②データ駆動型経営の深化

③ビジネスモデルの抜本的変革

④エコシステムの構築と連携

⑤顧客体験(CX)のさらなる向上

⑥組織文化・人材育成の変革

⑦サステナビリティへの貢献

これらは単なる掛け声ではなく、自社の未来を形作る行動指針です。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

■株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

■所属・役職

・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)

・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

・NPO 組込みソフトウェア管理者 技術者育成研究会メンバー(組込み)

・ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

・経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

・経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

・デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

・一般社団法人 サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)

・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)

・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)