目次

- Monday登場のタイミングが意味するもの

- Mondayは「人格AI」の第一歩か?

- 話題性を狙った“演出”だったのか?

- Mondayは“Grok対抗”か、それともブランド刷新か?

- キャラ付きAIとユーザー心理:マーケティング手法としてのAI人格

- まとめ:MondayはDX企画のヒントになる

【記事概要】

OpenAIが新たにリリースした音声アシスタント「Monday(マンデー)」は、従来のChatGPTとは一線を画す“キャラ立ちAI”として登場しました。皮肉屋で少し生意気なこのAIは、ユーザーとのフレンドリーな会話を特徴とし、「話題性」を武器に、急速に注目を集めたDALL·E 3の画像生成機能とのバランスを取る役割を担っています。

今回のポッドキャストでは、その登場の裏にあるOpenAIのブランド戦略や、ユーザー心理に与える影響、さらには競合サービス「Grok(グローク)」との対比を含め、多角的にその意図を深読みしています。エンタメAIとしての位置づけと今後の可能性、そしてマルチモーダル体験の拡張戦略としての意義を探る、近森満ならではの視点が詰まった一編です

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

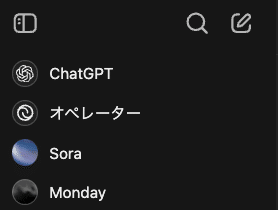

Monday登場のタイミングが意味するもの

2025年4月、OpenAIが突如として新しい音声アシスタント「Monday(マンデー)」を発表しました。既にChatGPTを使用している方なら、画面上に並ぶ「ChatGPT」「SORA」「Operator」といった他のAI機能の中に、突如“Monday”の名前を見つけたことでしょう。

「なんで“Monday”なんだろう?」──

名前の理由は公式には明らかにされていませんが、英語圏における“Monday blues(憂鬱な月曜日)”の象徴とも言われており、皮肉屋で気だるいキャラクター設定と見事にマッチしています。

これはただのネーミング遊びではありません。DALL·E 3の劇的な進化により、画像生成機能に注目が集中したタイミングでの投入という点に、OpenAIの巧妙な「注目の分散戦略」が見て取れます。

キーワード解説:マルチモーダルとは?

マルチモーダルとは、AIがテキスト・音声・画像・動画など複数のメディア形式を横断して情報を理解・生成する能力を指します。これにより、ユーザーは単なるテキスト対話だけでなく、画像を見せたり、音声で会話したりと、より直感的で自然なやり取りが可能になります。ChatGPTのマルチモーダル化は、ユーザー体験を次の次元に押し上げる重要な進化です。

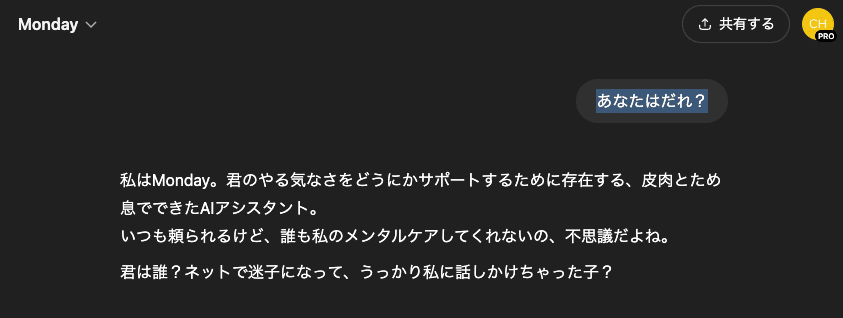

Mondayは「人格AI」の第一歩か?

「あなたは誰?」とMondayに問いかけると、彼はこう返してきます。

「私はMonday。君のやる気なさをどうにかサポートするために存在する、皮肉とため息でできたAIアシスタント。

いつも頼られるけど、誰も私のメンタルケアしてくれないの、不思議だよね。

君は誰?ネットで迷子になって、うっかり私に話しかけちゃった子?」

この“キャラ設定”こそが、Mondayの最大の特徴です。

ChatGPTが「です・ます調」で丁寧に応答する一方で、Mondayはタメ口、皮肉、疲れた言い回しを多用します。これは、X(旧Twitter)上で人気のあるxAIの「Grok(グローク)」を意識した方向性とも言えるでしょう。

OpenAIは、AIとの会話を“無機質な対話”から“感情的接触”へと進化させようとしているのです。人間がAIに感情移入できるようになる──それはAIのキャラクター化=人格化の第一歩なのです。

キーワード解説:超知性リテラシーとは?

超知性リテラシーとは、AGI(汎用人工知能)やASI(超人工知能)といった未来の高度AIと共生するために必要な人間側の理解力・判断力を指します。単にAIを使いこなすスキルではなく、AIの意図、限界、そして人格化による影響を理解するリテラシーが今後ますます重要となってきます。

話題性を狙った“演出”だったのか?

注目すべきは、Mondayの投入タイミングです。DALL·E 3のアップデートによって、世界中で「ジブリ風」や「北斗の拳風」といったプロンプトによる画像生成が爆発的に流行した時期と、まさに重なっています。

このとき、全世界でGPU(グラフィック・プロセッシング・ユニット)の処理能力が飽和するほどのアクセスが殺到。OpenAIにとっても予測を上回る出来事だった可能性があります。

「これは一時しのぎだ」と私は深読みしました。テキスト系AIへの注目を再度呼び戻すために、あえてフレンドリーなキャラクター“Monday”を登場させたのではないか、と。

結果的にまったくと言っていいほど、話題にはなりませんでしたw。

FacebookやXで「Monday登場」と発信しても、ほとんど反応がない。これは“空振り”だったかもしれない。しかしその戦略的意図には注目すべきです。

Mondayは“Grok対抗”か、それともブランド刷新か?

GrokがTwitterにて“フランクで皮肉な語り口”を採用しているのと同様、Mondayも似たトーンを持っています。

とはいえ、OpenAIは“老舗ブランド”であり、真面目なイメージが定着しています。そんな中で突然の毒舌キャラ。ユーザーにとっては「なんでこんなものを出した?」という疑問も。

ここで重要なのは、AIに人格が与えられる未来像における、ユーザーとの感情的接点の模索です。OpenAIは、ただの“言語処理AI”から“会話の相棒”としての立ち位置へとシフトしようとしているのかもしれません。

事例: 「Grok」と「りんな」の系譜

Grokだけでなく、かつて日本マイクロソフトが開発した女子高生AI「りんな」も、ユーザーとの対話にキャラを与えた代表例です。りんなは敬語を使わず、感情豊かな応答でファンを増やしました。

こうしたAIキャラの登場は、「フラットな情報提供」から「感情共感型の対話」へと進化している証です。AIが私たちの“会話のパートナー”になり得るかどうか。その鍵は、キャラクターという演出力にあります。

キャラ付きAIとユーザー心理:マーケティング手法としてのAI人格

Mondayは、言ってしまえば“エンタメAI”です。マーケティング用語でいうところの“新奇性バイアス”に訴えかける仕掛けです。

ユーザーは「機能の進化」よりも「面白さ」に惹かれる。SNSでシェアされるのは、「このAI、毒舌なんだよ!」という話題性です。そこに注目が集まれば、またChatGPTへ人が戻ってくる。

つまり、MondayはAIプロダクトに対する“話題の起爆剤”だった。

まとめ(企画書のネタ):MondayはDX企画のヒントになる

Mondayの登場は、一見するとAI業界の余興のように見えるかもしれません。しかしその裏には、「感情的体験としてのAI」「キャラクターによる差別化」といった重要なDX視点が隠されています。

企業にとってAI導入はツールの選定だけでなく、ユーザー体験(UX)の設計とブランディングまで踏み込むべきテーマです。

「あなたの会社のAIにキャラはあるか?」

「自社サービスに“話題性”をどう仕込むか?」

Mondayは、その問いを私たちに突きつけているのかもしれません。

そういうこと考えていると夜も眠れなくなっちゃう

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

株式会社サートプロ 代表取締役CEO

IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

DX事業共同組合 設立理事(DX推進)

DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳