【目次】

- DXは終わらない——けれど「終わった感」がある

- DX失敗あるある——それ、IT化では?

- マインドセットが鍵を握る

- 「失敗できるDX」とはどんなものか?

- DXは投資か?ギャンブルか?

- 「失敗しても怒られない文化」とは?

- DX推進の最重要課題「マインドセット改革」

- まとめ:失敗とは成功へのプロセス

【記事概要】

DXにおける「失敗」は本当に許されないのか?そんな問いを起点に、「失敗の定義」そのものにメスを入れます。

多くの企業がDXを推進しようとする中、なぜ失敗を過度に恐れ、動けなくなってしまうのか。その背景には日本的な「失敗=責任問題」という文化や、DX推進を任された人材の孤立、予算主義の矛盾、そして目的と手段の逆転現象が存在しています。

しかし、現場での「失敗」は必ずしも悪ではなく、むしろ学びの源であり、成長のトリガーであるという視点が重要です。名張ホールディングスの「失敗できるDX」の取り組み、旭鉄工の「失敗しても怒られない文化」など、現場に根ざした具体的な事例も豊富に紹介され、現代のDXには「挑戦できる環境づくり=マインドセットの変革」が必要であることを浮き彫りにしています。

DXの本質を再確認しつつ、「失敗」が企業文化としてどう捉えられるべきかを深掘りしています。成功するDXとは、失敗を糧にし、共に挑戦し続ける「文化」と「仕組み」を持つこと――。その本質に迫る実践知が詰まった一編です。

【著者情報】

こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。

www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/

当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。

www.certpro.jp/dxconsulting/

DXは終わらない——けれど「終わった感」がある

「DXでの失敗は許されないのか?」というテーマで語る今回、私はあえてこう問いたい。「本当に、失敗って“してはいけないもの”なんでしょうか?」と。

4年以上前から「DX企画書のネタ帳」でDXを取り上げ続けてきましたが、最近は生成AIの波に押され、DXそのものの話題が少しフェードアウトした印象を受けます。でも、DXは終わったわけではありません。むしろ今こそ“本質”に立ち返るべきタイミングだと思うのです。

企業がDXを始める理由は多々ありますが、やるかやらないか、言ってみれば“宝くじ”のようなもので、買わなきゃ当たらない。だからこそ、「やる」ことを決めた企業には拍手を送りたい。ただ、「やる」と決めたあとが本当に大変なのです。

DX失敗あるある——それ、IT化では?

ある動画で紹介されていた「DX失敗あるある」。よくある話として紹介されていたのは、

・DX推進室を新設

・最新ITツールを導入して満足

・全社一斉の一発導入

・終わりなきプロジェクト

・コンサル丸投げ

・予算ばかり膨張

これら、どれも“あるある”ですが、実はこれ、DXじゃなくて「ただのIT化、システム化です。」と腕に覚えのある有識者であればすぐにそのように反応する内容です。

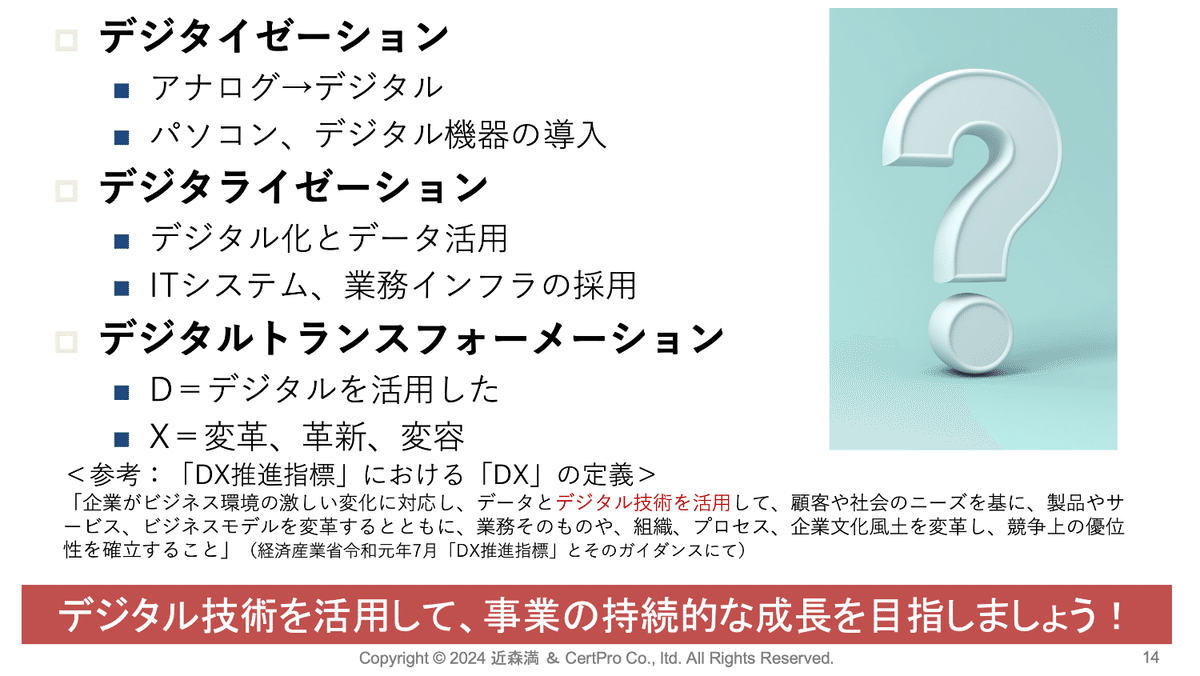

ここで重要な概念が「デジタル3兄弟(3段活用)」です。

①デジタイゼーション(Digitization):アナログ→デジタル変換

②デジタライゼーション(Digitalization):業務プロセスのデジタル化

③デジタルトランスフォーメーション(DX):ビジネスモデルそのものの変革

つまり、まずはデジタイゼーションで始まり、いろいろつまずくかもしれませんが、しつこくやらないとDXにはたどり着けません。

マインドセットが鍵を握る

DXで失敗が「許されない」と思われる背景には、日本企業特有の“完璧主義”と“責任追及文化”があります。

DX推進担当に任命された部長が逃げた話、デジタルに関心がない関係者に嫌気が差して退職した人の話など、現場では「チャレンジ=リスク」とされがち。実際、近森も講演で、コンサル先で取締役が指名した営業部長が会議をすっぽかした事例を紹介しています。

なぜか?任命されるのが怖いからです。

このような文化では、新しいことは進みません。

「失敗してもいい」文化がなければ、成功体験の積み重ねもありません。

「失敗できるDX」とはどんなものか?

事例: 名張ホールディングス「失敗できるDX」

愛知県大府市にある名張ホールディングスでは、「失敗できるDX」を掲げ、地道な現場改善型DXを進めています。

彼らは自社開発のエッジデバイス「パラレコレクター」を用い、工場現場のデータ収集にトライ。最初は1年かけても成果が出ず、現場からの反発も多く、まさに失敗の連続。

それでも諦めず、データの意味を理解し、改善を重ね、現場が「使ってよかった」と実感するまで伴走しました。

このようなトライ&エラー型のアプローチは、まさに製造業の強みであり、DX成功の本質は「失敗に学び、行動を止めないこと」だと気づかされます。

参考:工場のデータ活用からDXへ

名張ホールディングスの「失敗できるDX」(DX SQUARE)

DXは投資か?ギャンブルか?

「DXに投資する」ことをギャンブルのように語る人もいますが、これは大きな誤解です。確かに背水の陣のように全てをかけて失敗すれば痛手ですが、それは設計の問題であってDXの問題ではありません。

「アジャイルに進めましょう」「PoCで始めましょう」という提案は、無駄を省くための賢い方法論です。にもかかわらず、一発逆転を狙ったウルトラCとしてDXを捉える企業が後を絶たない。

一発ホームランを狙う前に、打席に立つ回数=挑戦の数が必要なのです。

「失敗しても怒られない文化」とは?

事例: DX推進の文化

生成AIの活用でも注目される旭鉄工の木村社長は「失敗していい、失敗は褒める」と社員に伝えているそうです。これが現場にどう影響するか?

・現場が萎縮しない

・挑戦が自然になる

・成功が重ねられる

成功の陰には必ず「失敗の積み重ね」がある。それを企業文化として明文化していることが、旭鉄工のすごさです。

DX推進の最重要課題「マインドセット改革」

DX推進の話をすると、すぐにツールやシステムの話になりますが、最も重要なのは「人」の部分——マインドチェンジとマインドセットの改革です。

もちろん精神論的なことではありません。

「魂を焦がせ」

「やるか、やらないか」

「自分ごとにする」

こうした言葉が語られるのは、デジタルで変わるのは仕組みだけではなく、人と組織の在り方そのものだからです。

乱暴に言うと、

D=デジタルはお金を出せばいくらでも仕入れられるけど

X=人が変わることはたやすいことではなく、時間がかかるものなのです。

まとめ:失敗とは成功へのプロセス

本稿を企画書のネタにするなら、こんな言葉で締めたいと思います。

「失敗は、プロセスであり、成功の証明になる」

DXの評価は、結果ではなく、継続的に変わり続けるプロセスにあります。

文化を変える覚悟と、トライ&エラーを受け入れる器量。

それを整備し、組織全体で「自分ごと化」できるかが、DXの成否を分けるのです。

いかがでしたでしょうか?

すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。

IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。

www.certpro.jp/dxconsulting/

生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。

セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。

certpro-generationaiservice.sfsite.me/

【著者紹介】

近森 満(ちかもりみつる)

▷ 株式会社サートプロ 代表取締役CEO

▷ IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。

▷ 一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)

▷ 電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)

▷ IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)

▷ ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)

▷ 経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)

▷ 経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)

▷ デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)

▷ DX事業共同組合 設立理事(DX推進)